Austral Comunicación

ISSN(l) 2313-9129

ISSN(e) 2313-9137

e01501

Cobertura mediática de las elecciones nacionales 2023 en la Argentina

Un estudio sobre las fuentes de información y las autorías de noticias

María José Tello*

https://orcid.org/0009-0002-5261-3450

Mendoza, Argentina

majotelfer@gmail.com

Fecha de finalización: noviembre de 2024.

Recibido: 18 de febrero de 2025.

Aceptado: 10 de septiembre de 2025.

Publicado: 6 de noviembre de 2025.

DOI: https://doi.org/26422/aucom.2026.1501.tel

![]()

Resumen

Este estudio analiza la cobertura mediática de las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina, un evento crucial que marcó una reconfiguración de lo que venía siendo la política argentina. Las elecciones de 2023, caracterizadas por la mayor cantidad de listas de candidatos desde 1983, se desarrollaron en un contexto de hiperinflación y significativos cambios políticos. En ese contexto, se analiza críticamente el papel de los cibermedios Clarín, La Nación, Infobae y El Destape en la configuración del discurso público durante este período. Esta investigación busca identificar quiénes se constituyeron como fuentes de información, si hubo o no correlación de estas entre los distintos medios, la representación de los principales candidatos y el comportamiento de autoría de las notas como indicadores de calidad informativa. Al comparar la cobertura mediática durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, este trabajo destaca los procesos de selección, omisión y priorización de la información que forman el núcleo de las agendas mediáticas de cada periodo. Los hallazgos subrayan la influencia de los medios en la comunicación política y el continuo proceso de legitimación política a través del discurso público.

Palabras clave: medios de comunicación, elecciones, Argentina, fuentes, autoría.

Media coverage of the 2023 national elections in Argentina

A study on information sources and news authorship

Abstract

This study analyzes the media coverage of the 2023 presidential elections in Argentina, a crucial event that marked a reconfiguration of the Argentine political landscape. The 2023 elections, characterized by the highest number of candidate lists since 1983, took place in a context of hyperinflation and significant political changes. In this context, this study critically examines the role of cybermedia outlets Clarín, La Nación, Infobae and El Destape in shaping public discourse during this period. The research aims to identify the main sources of information, whether there was correlation among these sources across different media, the representation of key candidates, and the authorship behavior of the articles as indicators of informational quality. By comparing media coverage during the Primary, Open, Simultaneous and Mandatory (PASO) elections and the general elections, this paper highlights the processes of selection, omission, and prioritization of information that form the core of the media agendas during each period. The findings underscore the influence of media on political communication and the ongoing process of political legitimation through public discourse.

Keywords: mass media, elections, Argentina, sources, authorship.

Cobertura mediática das eleições nacionais de 2023 na Argentina

Um estudo sobre as fontes de informação e as autorias de notícias

Resumo

Este estudo analisa a cobertura midiática das eleições presidenciais de 2023 na Argentina, um evento crucial que marcou uma reconfiguração do que vinha sendo a política argentina. As eleições de 2023, caracterizadas pela maior quantidade de listas de candidatos desde 1983, ocorreram em um contexto de hiperinflação e significativas mudanças políticas. Nesse cenário, é feita uma análise crítica do papel dos cibermeios Clarín, La Nación, Infobae e El Destape na configuração do discurso público durante este período. Esta pesquisa busca identificar quem se constituiu como fonte de informação, se houve ou não correlação dessas fontes entre os diferentes meios, a representação dos principais candidatos e o comportamento da autoria das reportagens como indicadores de qualidade informativa. Ao comparar a cobertura midiática durante as Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (PASO) e as eleições gerais, este trabalho destaca os processos de seleção, omissão e priorização da informação que formam o núcleo das agendas midiáticas de cada período. Os resultados sublinham a influência dos meios na comunicação política e o contínuo processo de legitimação política através do discurso público.

Palavras-chave: meios de comunicação, eleições, Argentina, fontes, autoria.

Introducción

A 40 años del retorno a la democracia, la Argentina atravesó un vertiginoso proceso electoral que incluyó la mayor cantidad de listas de precandidatos desde 1983. El acontecimiento ocupó un lugar central en las agendas mediática, política y pública, ya que tuvo algunas particularidades: se dio en un contexto de hiperinflación, tuvo al entonces ministro de Economía Sergio Massa como candidato y el avance de diversas expresiones conservadoras puso en cuestión algunos consensos democráticos. Los medios de comunicación cumplieron una tarea central y activa durante este proceso. Este trabajo pretende responder cuál fue la postura de los diarios digitales más importantes del país en la cobertura del caso, desde el cierre de listas, ocurrido el 25 de junio de 2023, hasta el 23 de octubre del mismo año, día posterior a los comicios generales.

Lo primero que se considera en esta investigación es el comportamiento de los medios en su cobertura, así como su potencial influencia al sugerir a la gente aquello que es importante, sobre lo cual discutir y formarse de una opinión (Aruguete, 2015). Desde esta perspectiva, la noticia es el resultado de activos procesos de selección, omisión y jerarquización de la información (McCombs, 2006), que constituyen el sustrato fundamental para la construcción de las agendas mediáticas y, de este modo, contribuyen a incluir en el debate público (Ardévol-Abreu et al., 2020).

En la comunicación política, vehiculizada por los medios, se han instalado enunciadores que desafían o problematizan decisiones e iniciativas del sistema representativo. Este conjunto de instituciones y actores constituyen una segunda columna del régimen político, aquella que hace de la legitimación política un proceso continuo cuya materia son las decisiones de gobierno y las demandas ciudadanas (Cheresky, 2011). A esto se le suma que la digitalización de los sistemas infocomunicacionales acarreó una serie de consecuencias que, en buena medida, son continuidades de tendencias previas (Zunino, 2023).

Específicamente, el trabajo pretende analizar la relevancia informativa que tuvo el tema elecciones en las agendas de La Nación, Clarín, Infobae y El Destape. El enfoque se centra en la identificación de los tipos de fuentes utilizadas, la existencia o no de correlaciones en su uso entre los distintos medios, el nivel de crédito y descrédito otorgado a los principales candidatos, así como en el análisis de las autorías de las notas, entendidas como un indicador de la calidad informativa.

Para ello, se aplica una estrategia metodológica basada en el análisis de contenido, comparando dos momentos del proceso de mediatización electoral: las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el correspondiente a los comicios generales. El marco teórico que orienta esta investigación se inscribe, en términos generales, en la teoría de la agenda setting y, de manera más específica, en los desarrollos del indexing y el standing, que permiten abordar el tratamiento de las fuentes informativas.

Contexto electoral

En el transcurso del 2023, se llevaron a cabo elecciones en la República Argentina. Después de cuatro años de mandato de la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (2019-2023), se eligieron nuevos cargos de presidente/a y vicepresidente/a según lo establecido en la Constitución Nacional (Art. 94 a 98). Asimismo, se renovó la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado.

El 24 de junio, 50 días antes de los primeros comicios, fue la fecha límite para la presentación de las listas de precandidatos. En ese “cierre de listas”, la Justicia Electoral nacional oficializó un total de 27 fórmulas presidenciales de 15 alianzas y partidos políticos que compitieron el domingo 13 de agosto en las PASO (Ley 26.571). Aproximadamente la mitad de los partidos y coaliciones tuvieron internas y solo cinco fórmulas pasaron a las elecciones generales.

Desde el anunció de los precandidatos comenzaron a emerger tensiones internas que fueron captando la atención de las agendas. El expresidente Mauricio Macri, líder del PRO[1], jugó un papel clave en los resultados electorales. Al inicio de la campaña, obstaculizó a su sucesor aparente, Horacio Rodríguez Larreta, cofundador del PRO y jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2015-2023). Además, brindó un apoyo sutil a Patricia Bullrich, quien había sido su ministra de seguridad cuando ejerció la presidencia (2015-2019), y no dudó en expresar sus divergencias en entrevistas públicas.

Esta actitud se debe, primero, a que Rodríguez Larreta se ubicaba cerca del centro político con un perfil de gobierno de “gestión” y promovía la negociación con diversos actores sociopolíticos para avanzar en reformas pendientes de la administración de Macri. Segundo, Bullrich sintonizaba con el clima polarizante de la pospandemia, defendiendo posiciones maximalistas, más nítidas ideológicamente y más agresivas frente a los potenciales bloqueos (Gané, 2023).

Según el escrutinio definitivo[2] de las PASO publicado por la Dirección Nacional Electoral (DNE), Javier Milei (La Libertad Avanza) fue el candidato más votado con el 29,86%, seguido por Juntos por el Cambio (JxC) con el 28%, en el que Patricia Bullrich ganó la interna sobre Horacio Rodríguez Larreta. Unión por La Patria (UxP) quedó en tercer lugar con el 27,28%, con Sergio Massa superando a Juan Grabois en la interna. Los otros dos candidatos que pasaron a la primera vuelta fueron Juan Schiaretti (3,71%) por Hacemos por Nuestro País y Myriam Bregman (2,61%) por Frente de Izquierda y de Los Trabajadores.

Los resultados de las primarias fueron una gran sorpresa para el panorama esperado. Javier Milei emergió como líder de una nueva fuerza, integrada por figuras ajenas a la política tradicional, marcando una ruptura con las estructuras existentes. De esta manera, el resultado de esta primera etapa sorprendió a las fuerzas consolidadas: Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. La fórmula Milei-Villarruel atrajo a un electorado diverso, captando votos en varios sectores. Su liderazgo es normativo e ideológico, se opone radicalmente a los discursos dominantes y plantea nuevas divisiones políticas más nítidas que la llamada “grieta” de los últimos 15 años (Burdman, 2023).

El 22 de octubre se concretaron los comicios generales. En esa oportunidad, Unión por la Patria sumó casi tres millones de votos respecto a las PASO, ganó el apoyo de ocho provincias que antes apoyaban a La Libertad Avanza o a Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza obtuvo 700 mil votos más que en las PASO, y se impuso en 10 provincias, mientras que Bullrich perdió más de 440 mil votos a nivel nacional respecto a las PASO (Cruz, 2023).

El trabajo fino que Sergio Masa había realizado luego del resultado de las PASO fue un mérito para la victoria de UXP, pero principalmente se debió a la fragmentación de la oposición. El camino de Massa como ministro-candidato fue posible gracias a la división opositora en dos bloques y la derrota de Rodríguez Larreta, que liberó el centro político y geográfico (Natanson, 2023). Massa buscó apoyo en el radicalismo y en gobernadores e intendentes, mientras Milei formó una alianza con el expresidente Mauricio Macri (presidente en el lapso 2015-2019), lo que provocó conflictos internos en JxC.

La segunda vuelta se llevó a cabo el 19 de noviembre, un acontecimiento histórico considerando que fue el segundo balotaje desde 1994. El presidente electo, Javier Milei, obtuvo entre la mitad y tres cuartas partes de los votos disponibles tras la primera vuelta, mientras que Sergio Massa apenas alcanzó un tercio: Milei captó un promedio del 68 % de los votantes, frente al 19 % del candidato peronista.

El resultado de estas elecciones fue el triunfo de una fuerza política que propone cambios drásticos, lo que reconfiguró los conceptos del ciclo democrático iniciado hace 40 años. Esta fuerza combinó “libertarianismo", economía austríaca, sentimiento antipolítica y neoconservadurismo cultural, creando un nuevo producto político para la Argentina. Milei ya ha cambiado todos los ejes de la discusión política en el país (Burdman, 2023).

El presente trabajo se enfoca en la cobertura de las PASO, desde el cierre de listas, hasta las elecciones generales con el fin de indagar cómo los medios representaron este relevante acontecimiento comparando ambos periodos. Asimismo, se puede observar cómo fue evolucionando la figura de Javier Milei en la mediatización del proceso electoral hasta llegar a un nivel de legitimación que culminó en las consecuencias del balotaje.

Marco teórico

Para un análisis acabado de la cobertura mediática, lo primero a considerar son los elementos fundantes de la teoría de la agenda setting, enmarcada en los estudios de la Mass Communication Research. El establecimiento de agenda sostiene que los medios de comunicación tienen la capacidad de determinar qué temas serán considerados importantes por la opinión pública, a través de la selección y el énfasis de ciertos asuntos mientras omiten otros (McCombs & Shaw, 1972).

Los primeros trabajos empíricos que sustentan esta teoría se centran en el análisis de la comunicación mediática de masas en contextos electorales. Esos trabajos iniciales de McCombs y Shaw (1972) demostraron que las noticias podrían generar efectos cognitivos a pequeña escala en la opinión pública, de manera acumulativa a lo largo del tiempo (Aruguete, 2015). En ese marco, esta teoría resulta pertinente para analizar la jerarquización de los temas que los medios ejecutan en contextos democráticos, como el de las elecciones presidenciales argentinas de 2023.

A partir de un segundo nivel se sugiere que los medios no solo influyen en la instalación de temas en la opinión pública, sino también en la manera como las personas piensan sobre ellos (McCombs y Evatt, 1995). La cobertura mediática enfatiza ciertos aspectos, minimiza otros y suprime algunos por completo; así, surge la agenda de atributos (McCombs y Evatt, 1995). La acentuación de ciertos aspectos en el tratamiento noticioso de un objeto tiene, según esta mirada, un efecto decisivo en la comprensión y en la perspectiva social de un tema (Casermeiro de Pereson, 2004).

Esta investigación se enfoca en esos atributos identificables que dan cuenta de la relevancia informativa que se le dio a la cobertura del proceso electoral, analizando el contenido desde la jerarquía en la disposición de las noticias y normas informativas, como el género periodístico y la presencia de autoría en las notas. Es importante señalar que la teoría de la agenda setting se inscribe en el campo de los estudios de efectos. No obstante, el objetivo de este trabajo no es medir efectos, sino utilizar algunas nociones que sirven de guías teóricas y metodológicas. En este caso se trabaja sobre las nociones de relevancia informativa y principalmente, los aportes del segundo nivel de agend[3].

Dentro del segundo nivel de agenda, aparece la interacción entre la agenda política y la mediática lo que da lugar a la agenda building, donde entran en juego las fuentes de información. Para ilustrar los factores que intervienen en el proceso de construcción de la agenda, McCombs (2006) recurre a la metáfora de las capas de cebolla, que representan los distintos niveles de influencia sobre la agenda mediática, ubicada en el centro de dicho esquema.

En el proceso de configuración de la agenda los medios entablan relaciones con fuentes de información que intervienen en su construcción. Los actores que operan como fuentes de información “suministran datos en su calidad de integrantes de grupos o sectores con algún grado de interés en los asuntos, aun cuando parezcan remotamente alejados de este” (Zunino, 2018. P. 201). Este trabajo pondrá foco en el estudio de las voces que aparecen como fuentes fundamentales de información articulando los relatos (Martini y Contursi, 2012) y que compiten por fijar la agenda de los medios masivos (Zunino, 2018).

El vínculo con esas fuentes se da en “un campo de presiones y fuerzas en permanente disputa” (Arrueta, 2013, p. 211) tanto entre los actores que pugnan un lugar en la agenda como entre los propios medios de comunicación. De esta manera, se vuelve una dimensión muy compleja dentro del proceso de producción periodístico. Asimismo, estas fuentes son la materia prima de las noticias (Zunino, 2018) y las que permiten la creación de un relato verosímil (Martini y Contursi, 2012).

Las normas informativas aparecen como otro factor condicionante de la agenda. Estas incluyen características personales de los periodistas, las rutinas y prácticas del trabajo, los géneros y los estilo que guían lo que se considera noticiable, así como el enfoque y tratamiento que recibe la información, entre otros factores (Shoemaker & Reese, 1991). En este trabajo se identifican alguno de estos factores como el género de las noticias y el género del periodista.

Para el análisis de las fuentes de información, se utilizará la hipótesis del indexing, propuesta por Bennett (1990), que sugiere que los medios crean un índice de voces que dominan sus agendas. En este marco, suelen ser las fuentes oficiales o aquellas vinculadas a las distintas estructuras del Estado las que obtienen mayor visibilidad en la cobertura de temas políticos (Steele, 1997; Bennett, 1990, 2012). La capacidad de una fuente para influir en la agenda no se limita a su presencia en el espacio público, sino que también puede manifestarse estratégicamente a través de su ausencia, actuando como un actor invisible cuando así le conviene (Charron, 1998).

Según esta teoría, los periodistas buscan cubrir los conflictos que se producen en el nivel oficial y entre las distintas fuerzas políticas. Para ello, acuden a fuentes oficiales, que revisten de legitimidad la información que publican (Koziner, 2018). Desde este punto de vista resulta significativo dar cuenta de cuál es la variedad de voces y de puntos de vista que los medios dan lugar en la cobertura de los comicios. Además, en el estudio de las fuentes se considerará la propuesta de Charrón (1995), quien subraya la interacción dinámica entre medios y fuentes, sugiriendo que esta relación es más compleja y bidireccional de lo que el modelo de agenda setting propone tradicionalmente. Por lo tanto, argumenta que limitar la investigación a contabilizar las apariciones de las fuentes puede ser insuficiente para evaluar su influencia en las agendas mediáticas.

En este sentido, se incorporó a la matriz de análisis el concepto de standing (Ferree et al., 2002), que implica identificar no solo la presencia diferencial de las fuentes en los medios, sino también el nivel de crédito, o bien, el descrédito que los medios otorgan a cada fuente en su cobertura informativa. Tanto es así, que el periodista es quien les asigna a ciertos actores la oportunidad de constituirse en portavoces de determinadas visiones de los hechos noticiosos y de influir en la construcción mediática y social que se hace de ellos (Koziner, 2018, p. 150).

Es preciso señalar algunas características de los medios y redacciones digitales que complejizan aportes de la teoría de la agenda, la indexación y el standing. En primer lugar, los criterios de noticiabilidad predominantes en este contexto son la inmediatez y la espectacularización (Martini, 2017). En segundo lugar, la competencia de los diarios online con otras fuentes de información, como las redes sociales, los ha llevado a un “sensacionalismo argumentativo” (Martini, 2017, p. 20) instrumentado como una nueva estrategia para atraer la atención de los lectores, en un entorno convergente (Zunino y Grilli Fox, 2020). De esta manera, pensar en las autorías de las notas como indicador de relevancia informativa o un trabajo de revisión de fuentes se pueden ver alterados por esta lógica en las rutinas productivas digitalizadas.

Por último, en los cruces de las piezas informativas, resulta importante contemplar el valor del pluralismo como un conjunto de miradas y voces diversas que debe alcanzar una sociedad democrática (Aruguete, 2017). Asimismo, “no todas las fuentes son iguales ni todas igualmente importantes y, en consecuencia, el acceso a ellas por parte de los periodistas y viceversa no se distribuye de manera uniforme” (Aruguete, 2017, p. 49). Si bien este trabajo no se centra en estudios de género, es una dimensión que forma parte del análisis tanto en la participación del proceso productivo como en la construcción de la agenda mediática y su representación política.

En la Argentina se pueden identificar diversos trabajos con el esfuerzo de mujeres académicas y feministas que impulsaron un debate público sobre algunos tópicos que se volvieron dominantes en las perspectivas de indagación e intervención, por ejemplo, “violencia mediática”, “sexismo”, “cosificación de las mujeres”, “desigualdades” entre otros (Von Lurzer et al., 2019). La comunicación con enfoque de género implica entender al género como categoría de análisis transversal en todo proceso comunicativo, es decir, que toda la información, la totalidad de temas en las diferentes secciones, sean tratados con perspectiva de género (Fernández Hasan y Gil, 2016).

En este marco, puede entenderse la distinción entre el género como categoría descriptiva, donde se visibilizan las desigualdades entre hombres y mujeres, el género como categoría analítica que permite interpelar esas desigualdades, y el género como categoría política que posibilita entender las formas de distribución del poder entre los géneros, y, en consecuencia, la discriminación y subordinación de las mujeres en la sociedad (Fernández Hasan y Gil, 2016).

Estos abordajes teóricos son la base del análisis de la mediatización electoral, contemplando que los medios buscan que sus opiniones tengan resonancia en las audiencias y en la política. Tanto es así, que en el proceso de la construcción del discurso mediático se manifiesta la influencia recíproca de las agendas (Aruguete, 2017). En este campo de pujas resulta importante estudiar a los actores que compiten por ocupar un lugar en la agenda y el posicionamiento que el medio adopta frente a esas fuentes, considerando los factores que inciden en la configuración de las noticias durante el proceso electoral.

Metodología

Este trabajo tiene como objetivo general analizar la cobertura mediática del proceso electoral nacional argentino del 2023 por los cibermedios seleccionados. Específicamente, se planea indagar sobre las autorías de las noticias y comparar el uso de las fuentes de información durante las PASO y los comicios generales[4], atendiendo a la frecuencia de aparición, la correlación de fuentes entre los distintos medios y la presencia de intencionalidad valorativa en las voces que se presentan como fuentes. descrédito. Estos objetivos buscan evaluar la relevancia atribuida al tratamiento del evento y cómo se desarrolló la cobertura en función de las voces presentadas en las noticias y los actores que narraron los sucesos. Estos factores son importantes en términos de calidad informativa, considerando la diversidad y el pluralismo como elementos fundamentales para la comunicación en entornos democráticos.

La técnica metodológica escogida para ello consiste en un análisis de contenido cuantitativo (ACC) (Colle, 2011) sobre las piezas periodísticas de los diarios digitales Clarín, La Nación, Infobae y El Destape desde el 25 de junio, día del cierre de lista, hasta el 23 de octubre día siguiente a los comicios generales[5]. El ACC es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto (Krippendorff, 1990). Se trata de una metodología que combina intrínsecamente la recogida y la producción de los datos con su interpretación y análisis.

Esta técnica de investigación consiste en describir y clasificar el contenido de las comunicaciones, ya sean verbales, escritas, visuales o audiovisuales, con el objetivo de interpretar tanto el sentido manifiesto como el latente de los mensajes. Este método no solo se enfoca en el mensaje explícito, sino que también considera el contexto en el que se emite, los códigos utilizados por el emisor, y los significados implícitos que podrían no ser inmediatamente evidentes. A través del ACC, los investigadores pueden identificar patrones y tendencias en la comunicación, así como comprender mejor los mensajes y las intenciones detrás de ellos (Colle, 2011). Esta técnica es utilizada en ciencias sociales y estudios de comunicación para explorar diversos fenómenos y dinámicas comunicativas.

Se pueden identificar tres características de este tipo análisis metodológico: es sistemático, es decir, está “sometido a reglas explícitas que se pueden aprender o transmitir” (Colle, 2011, p. 27), es cuantitativo porque permite transformar un documento en una serie de resultados numéricos cuya finalidad es medir determinadas variables (Wimmer y Dominick, 1996) y es objetivo, puesto que se pretende, a través de técnicas específicas, reducir al máximo el sesgo del analista sobre los resultados del estudio (Igartua, 2006).

Sin embargo, cabe aclarar que, si bien la medición se aborda desde una perspectiva cuantitativa, la interpretación y comprensión de los fenómenos requiere un análisis de carácter cualitativo. Asimismo, la última característica se ve afectada por la subjetividad que devenga del trabajo exegético. La investigación incluye instancias intersubjetivas que son necesarias para todo trabajo científico que intenta alcanzar una interpretación de la realidad (Neuendorf, 2002).

En términos del presente trabajo, los cibermedios seleccionados conforman las unidades de contexto y las piezas informativas computadas son las unidades de muestreo. La selección de los diarios digitales se realizó en función del ranking elaborado por ComScore en junio del 2023 cuando se inició el proyecto que ubica a Infobae en el primer puesto de la categoría “News and Information” con 20.099.891 de usuarios únicos. Lo sigue La Nación con 18.287.976 visitantes únicos. En el cuarto puesto, apenas superado por TN, está Clarín con 15.505.940 y en dos lugares más abajo se encuentra El Destape (sexto puesto) con 11.798.285 de visitas. Se eligió este último, aunque se encontraba un poco más abajo en el ranking, debido a que esta investigación tiene como objetivo comparar medios con diferentes líneas editoriales y estructuras.

Las unidades de muestreo son los artículos periodísticos que aparecen en las unidades de contexto que son los ejemplares de periódicos anteriormente descriptos (Colle, 2011). El universo que conforman estas muestras serán cada una de las noticias presentes en los sectores más visibles de la interfaz de las homes de cada medio (de la 1 a la 10 de arriba abajo y de izquierda a derecha) entre el 25 de junio de 2023, día de anuncio de los cierres de lista, y el 23 de octubre de 2023, día de los comicios generales (primera vuelta).

Se trabaja sobre las homes como equivalentes a las portadas de los portales digitales para poder identificar la jerarquización editorial que hace el medio al ordenar las noticias en su página de inicio, considerando el primer título informativo con mayor visibilidad como el principal. La jerarquía noticiosa es visibilidad que adquiere un tema en la superficie mediática (Amadeo, 2008) y se puede identificar a partir de diferentes recursos formales y disposicionales de las piezas informativas (Zunino, 2015).

Para poder realizar comparaciones entre los periodos seleccionados, se trabajó sobre tres corpus:

El primer corpus se conforma de 4700 noticias recolectadas entre el 25 de junio y el 23 de octubre de 2023; estas noticias se codificaron en su totalidad para identificar la relevancia del tema elecciones en las agendas mediáticas. Es decir, se procuró identificar la porción de hueco informativo, entendido como “la cantidad total del espacio disponible para el material no publicitario” (McCombs, 2006, p. 65), que La Nación, Clarín, Infobae y El Destape les otorgaron a las elecciones presidenciales en sus portadas.

El segundo está compuesto por 603 noticias que son todas aquellas que remiten al tema elecciones durante el período de campaña de las PASO (entre el 25 de junio y el 16 de agosto de 2023).

Por último, el tercero se conforma por 369 piezas informativas que refieren al tema elecciones durante el período de campaña de las elecciones generales (entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre).

La codificación del corpus se realizó utilizando las herramientas del software estadístico SPSS. No se aplicaron técnicas de muestreo, dado que el tratamiento del material se desarrolló en el marco del trabajo realizado por el Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, lo cual permitió abordar la totalidad del corpus de manera exhaustiva y con un margen de error reducido. A continuación, se detallan las variables analíticas y el procedimiento seguido para su operacionalización.

Libro de códigos

El libro de códigos define las variables críticas que se tendrán en cuenta para la investigación. Estas son esenciales para entender el corpus de piezas informativas en función de los objetivos e hipótesis del estudio (Igartua, 2006, p. 200). Todas las categorías deben cumplir con el requisito de exhaustividad, es decir, todas las unidades deben poder incluirse en alguna, y recíprocamente excluyentes: todas las unidades deben poder encasillarse en una y solo una de las categorías (Igartua, 2006).

En esta investigación se seleccionaron los aspectos que se buscaba observar y se construyeron, según el tipo de medición, variables de escala o nominales. Primero, cada unidad (enlace de la nota) se identificó con un “número de caso” y con la “ubicación de la nota” en la home de las plataformas de cada medio (1= P1; 2= P2; 3= P3; 4= P4; 5= P5; 6=P6; 7=P7; 8=P8; 9=P9; 10=P10). Esto permite mantener el orden jerárquico en la medida que avanza el procesamiento.

A continuación, se analizaron las pautas formales, que son las características generales de la estructura de la nota, comenzando por la computación de la “fecha” en la que el artículo periodístico se publicó (dd/mm/aaaa). Posteriormente, se registró el “diario” al que pertenece cada pieza (1=Clarín; 2=La Nación, 3=Infobae, 4=El Destape).

Posteriormente, se empleó la variable “tema” con el objetivo de medir la frecuencia temática e identificar aquellas noticias que abordaban específicamente el proceso electoral. Esta operación permitió continuar con la codificación centrada exclusivamente en la temática bajo análisis. Una vez identificadas las notas alusivas a las elecciones, se procedió a la codificación de los corpus 2 y 3, detallados anteriormente.

Una vez aplicado el filtro temático, se codificaron los “géneros periodísticos” presentes en la estructura de la nota. Para ello, se asignó un valor numérico al género periodístico al que pertenece cada artículo, según los siguientes criterios:

1) Noticia: descripción de un hecho acontecido, que tiene un título, una cabeza o primer párrafo, que resume el acontecimiento principal de la información, y un cuerpo. En este caso, la información desplegada en el cuerpo de la nota no suele referirse a otros temas relacionados con el hecho noticioso, sino que se remite a desarrollar aspectos de tal acontecimiento (Aruguete, 2011).

2) Crónica: es un tipo de texto que narra los hechos de un acontecimiento siguiendo un orden cronológico y ofreciendo una valoración informativa y personal del autor o la autora. Se diferencia de una noticia porque incluye más detalles, emociones, opiniones y recursos literarios. Una crónica periodística suele tener una estructura de entrada, cuerpo y conclusión.

3) Nota de opinión: texto argumentativo que expresa el punto de vista del autor o la autora sobre un tema de interés público, apoyado en datos y fuentes. Los editoriales y las notas de opinión o análisis aportan un enfoque temático de la información (Iyengar, 1990).

4) Galerías: conjunto de imágenes textuales o audiovisuales (fotos, videos, posteos de redes sociales) que ilustran un hecho o un fenómeno, con un título y breve texto explicativo o un pie de foto.

5) Entrevista: diálogo entre el periodista y una persona que tiene información o conocimiento sobre un tema específico, con preguntas y respuestas. Ofrece información derivada de un diálogo con una única fuente: el entrevistado (Muñiz, 2007).

6) Informe: texto que profundiza en un tema de interés social que no se basa específicamente en un hecho o acontecimiento ocurrido en las últimas 24 horas, sino que relaciona diversos aspectos de un tema, objeto o personaje desde una mirada analítica, más abstracta y menos episódica (Aruguete, 2011).

7) Breaking News: son las noticias de último minuto. Corresponde a la información que se está recibiendo y transmitiendo sobre un evento que acaba de suceder o que acaba de comenzar (Cambridge Diccionary, 2023). Por lo general, se muestra una breve nota debajo de otra y se van actualizando en el devenir del día.

99) Otros.

Autoría

La siguiente variable corresponde a la autoría de las noticias. La “firma” de las notas periodísticas es un indicador de la importancia que el medio le otorga a un caso, ya que denota la jerarquía del autor y su responsabilidad sobre el contenido (Pereson, 2004). La firma también puede expresar el grado de compromiso o de opinión del periodista sobre el tema tratado. Para identificar si la nota posee firma se estableció una variable dicotómica con valores 0=No y 1=Sí. Una vez que se reconocieron las que cuentan con un registro de firma pasaron a un filtro para identificar el “género del / la firmante” con valores 0=No es posible identificar; 1=Femenino; 2=Masculino.

Fuentes

El siguiente paso en el proceso de codificación consistió en identificar las fuentes de información incorporadas en cada pieza periodística. En primer lugar, se identificó la cantidad total de fuentes citadas en el artículo. Posteriormente, se relevaron las primeras tres fuentes mencionadas en la nota; en los casos en que aparecieran menos de tres, los campos restantes se dejaron vacíos. Para su registro, se construyó una grilla basada en los listados de precandidatos, partidos políticos y dirigentes en competencia, así como también en los principales actores políticos del momento, agentes gubernamentales y representantes u organizaciones de la sociedad civil con participación activa en el proceso electoral. A continuación, se presenta el listado de categorías de fuentes relevadas:

1) Sergio Massa: nombrado individualmente o como institución (Ministerio de Economía).

Nombrado/a individualmente: 2) Agustín Rossi, 3) Horacio Rodríguez Larreta, 4) Gerardo Morales, 5) Patricia Bullrich, 6) Luis Petri, 7) Juan Grabois, 8) Paula Abal Medina, 9) Javier Milei, 10) Victoria Villaruel, 11) Juan Schiaretti, 12) Myriam Bregman, 13) Nicolas del Caño, 14) Manuela Castañeira, 15) Lucas Ruiz, 16) Jesús Escobar, 17) Marianela Lezama Hid, 18) Guillermo Moreno, 19) Leandro Fabre, 20) Cesar Biondini, 21) Mabel Avendaño, 22) Marcelo Ramal, 23) Patricia Hurones y 24) Mauricio Macri.

25) Alberto Fernández, CFK: nombrados individualmente o como institución.

26) Otros miembros del PEN: nombrados en su calidad de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

27) Otros dirigentes de UXP: nombrados colectiva o individualmente como actores políticos, en su calidad de referentes de Unión por la Patria.

28) Otros dirigentes de JXC: nombrados colectiva o individualmente como actores políticos, en su calidad de referentes de Juntos por el Cambio.

29) Otros dirigentes de LLA: nombrados colectiva o individualmente como actores políticos, en su calidad de referentes de La Libertad Avanza.

30) Otros dirigentes de izquierda: nombrados colectivamente como actores políticos, en su calidad de referentes del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad.

31) Poder Judicial: nombrado como institución, a través de sus organismos dependientes o funcionarios.

32) Empresarios: nombrados como actores económicos, en su calidad de dueños o gerentes de empresas de diversos sectores o rubros.

33) Corporaciones agrarias: nombradas colectivamente como actores económicos, en su calidad de asociaciones o entidades que representan los intereses de los productores agropecuarios.

34) Comerciantes: actores económicos, en su calidad de personas que se dedican al comercio de bienes o servicios.

35) Ciudadanos: nombrados colectiva o individualmente como actores sociales, en su calidad de habitantes del país con derechos y obligaciones políticas.

36) Efectores públicos: nombrados como actores sociales, en su calidad de trabajadores o funcionarios que prestan servicios públicos.

37) Analistas/Especialistas: personas con conocimientos específicos sobre un tema o disciplina, que brindan su opinión o asesoramiento.

38) Consultoras: nombradas colectivamente o mediante sus miembros como actores sociales, en su calidad de empresas o instituciones que realizan estudios, investigaciones o encuestas sobre diversos temas o fenómenos.

39) Instituciones eclesiásticas: organizaciones o entidades que representan los intereses de la Iglesia Católica o de otras confesiones religiosas.

40) Celebridades: actores sociales, en su calidad de personas famosas o reconocidas por su actividad artística, deportiva, mediática, etc.

41) Familiares de candidatos: parientes o allegados de las personas que se postulan a cargos electivos.

42) Fuerzas de seguridad: Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

43) Periodistas/Otros medios: profesionales o medios de comunicación que se dedican a informar o difundir noticias, opiniones o entretenimiento.

44) Organismos internacionales: instituciones o entidades que agrupan a varios países o regiones para cooperar o coordinar acciones en temas de interés común.

45) ONG: organizaciones no gubernamentales que se dedican a promover o defender causas sociales, ambientales.

46) Sindicatos: nombrados como institución o a través de sus dirigentes cuando estos no son funcionarios de algún poder del Estado.

47) Otros países: nombrados por su nombre o a través de sus funcionarios.

99) Otros.

Una vez identificadas se computó el “crédito de la fuente” (Koziner, 2018) con los siguientes valores: 0=Desacredita; 1=Acredita; 2=No es posible identificar. A continuación, se relevó el “género de la fuente” a partir de los valores: 0=No corresponde; 1=Femenino; 2=Masculino; 3=Otros.

Finalmente, todos los datos volcados en la matriz se procesaron con análisis descriptivos y comparativos para obtener los resultados estadísticos que se interpretan a continuación. Puntualmente, se obtuvieron estadísticas descriptivas (frecuencias y medidas de tendencia central) que permitieron caracterizar la distribución de las variables en estudio. Los análisis comparativos se ejecutaron mediante tablas de contingencia (tablas cruzadas) que posibilitaron observar cómo se distribuían las categorías de una variable en función de otra.

Análisis

En este apartado se presentan de manera analítica los resultados del trabajo empírico. Para las variables iniciales, se procesó el conjunto de notas vinculadas al devenir electoral para medir la relevancia informativa general del tema, considerando los atributos noticiosos y la dinámica de construcción de la agenda. A partir del estudio de fuentes, se compararon los dos corpus correspondientes a los periodos de las PASO y de las elecciones generales. Este análisis, orientado por los aportes teóricos de indexing y standing, permitió identificar las diferencias significativas que emergieron en el marco del contexto político y mediático.

Al medir el hueco informativo, se pudo identificar la frecuencia con la que el tema objeto de estudio aparecía en las homes de los cibermedios analizados. En esta primera variable se detectó que el tema no presentó una relevancia constante; su presencia estuvo condicionada por los acontecimientos electorales. Es decir, no se destacó diariamente frente a temas centrales como la política y la economía, sino que permaneció como un tema más en la agenda mediática. Sin embargo, en momentos específicos, como el día de las elecciones y los debates presidenciales, se observó una frecuencia notablemente superior de noticias relacionadas en comparación con otros temas.

Autoría de noticias

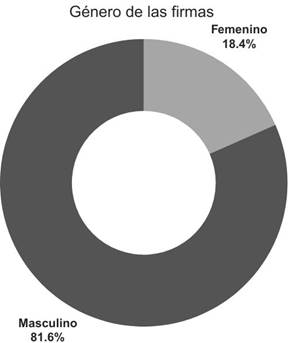

Una de las aristas que indica la jerarquía informativa es la presencia de la firma del autor o autora. Según Aruguete (2011), las notas firmadas por sus redactores son aquellas a las que los medios de comunicación dedican mayor importancia en su tratamiento informativo. Es decir, hay un interés de parte del periodista y medio en que se muestre quién enuncia esa elaboración periodística. La figura 1 ilustra el comportamiento de esta variable.

Figura 1. Autoría de las notas.

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las noticias llevaron el nombre de su periodista a cargo. Esto puede ser un indicio de que los medios priorizaron la cobertura de las elecciones. Si consideramos las rutinas exigentes que manejan los periodistas de diarios digitales para ganar inmediatez en la web, este resultado es optimista en términos de los estándares de calidad informativa. Aproximadamente 7 de cada 10 piezas fueron firmadas por sus autores, lo que realza la jerarquía que se le dio al evento. Este dato se complementa con la frecuencia del tema bajo análisis, que, aunque no siempre sobresalió, se mantuvo entre los más tratados en la agenda, superando la cobertura del resto de los temas en momentos específicos (Arcangeletti, Cecchini y Tello, 2024).

Además, se observó que un gran número de noticias sin autoría correspondían a la sección de "breaking news" o "en vivo". En estos casos, los textos eran breves y se centraban en proporcionar información inmediata y relevante para lograr la primicia. Este tipo de texto compromete la calidad informativa, dado que aspectos como la verificación de la información con múltiples fuentes, la realización de análisis profundos de los hechos, o la asignación de un/a periodista responsable del contenido, suelen ser descuidados. A pesar de ello, se constató que algunas de estas noticias eran actualizadas o complementadas con más datos a lo largo del día, mejorando así la calidad y la precisión de la información publicada.

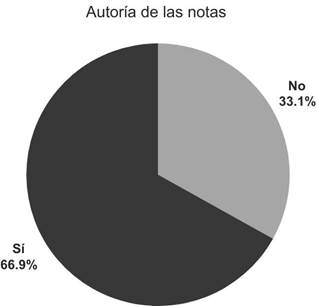

Género de las firmas periodísticas

En continuidad con este aspecto, se analizó el género de quien firmaba las notas para hacer una descripción más detallada de la autoría. En la figura 2 se releva el porcentaje de periodistas masculinos y femeninos identificables que redactaron piezas sobre elecciones[6]

Figura 2. Género de las firmas.

Fuente: elaboración propia.

Si bien el último estudio publicado por FOPEA sobre el rol de las periodistas en Argentina menciona que la digitalización ayuda romper la brecha de acceso a los medios de comunicación como fuente de trabajo (2018), el resultado de esta categoría visibiliza una amplia desigualdad de género en las redacciones cinco años después de este estudio: 8 de cada 10 notas sobre elecciones llevaron firmas masculinas. La muestra señala la ausencia de paridad entre mujeres y hombres en la cobertura de elecciones presidenciales.

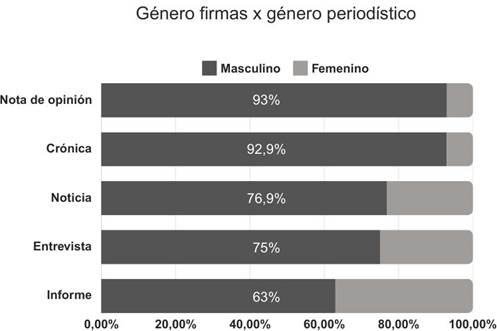

La temática bajo estudio puede ser un condicionante, teniendo en cuenta que las noticias ligadas a asuntos políticos son generalmente trabajadas por hombres. La figura 3 complementa este análisis y busca responder qué géneros periodísticos son asignados a cada género.

Figura 3. Género firmas por género periodístico.

Fuente: elaboración propia.

Además de tener baja representación en el tratamiento de ciertas temáticas, las mujeres son menos elegidas para la escritura de ciertos géneros periodísticos. Los datos que muestra el gráfico dejan en evidencia la cultura masculinizada que sostienen las redacciones, donde priman los valores hegemónicos masculinos y las prácticas machistas. La cultura periodística masculina imperante “constituye un clima laboral que se representa en las conversaciones, actitudes y en las formas de ser y estar en los ambientes de trabajo” (Rovetto, 2013).

Si bien distintos movimientos feministas han logrado visibilizar esta problemática, la disparidad de género en el periodismo continúa. Los varones, históricamente, son quienes han tenido voz habilitada para dar su opinión y analizar aspectos de interés público mientras que las mujeres son asociadas a espacios domésticos y privados. En este sentido, las redacciones “reproducen patrones de desigualdad, a partir de una estructura productiva y organizacional y de rutinas periodísticas en las cuales predomina una cultura androcéntrica” (Retegui, 2019, p. 190).

En este cruce de variables, se observa cómo la crónica y nota de opinión son las menos escritas por mujeres. En cambio, noticias y entrevistas, considerados géneros más blandos, tienen un poco más de participación de comunicadoras. Estas barreras impiden que las mujeres promocionen su trabajo, lo que perjudica su carrera profesional.

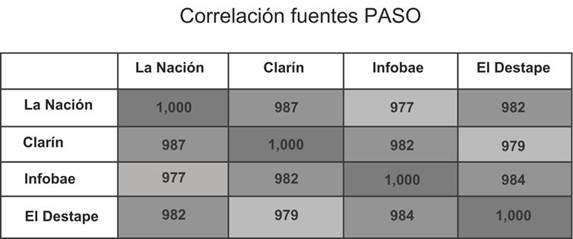

Fuentes de información

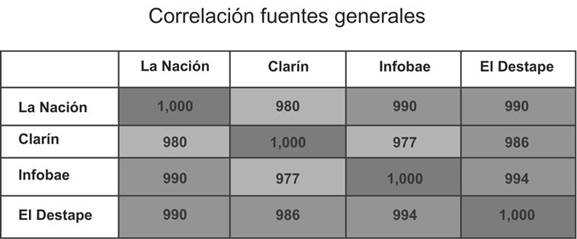

También se trabajó el uso de fuentes citadas y las coincidencias en las voces presentes en cada medio. Para el análisis de esta variable se elaboraron tablas correlativas en las que cuanto más cercano a 1000 es el resultado, mayor es la coincidencia en el comportamiento de uso de fuentes. A continuación, las tablas 1 y 2 permiten analizar el nivel de correlación entre La Nación, Clarín, Infobae y El Destape.

Tabla 1. Correlación de fuentes PASO

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Correlación de fuentes generales

Fuente: elaboración propia.

El primer dato que se puede notar es que el nivel de correlación de fuentes entre los medios seleccionados fue muy alto. Es decir, utilizaron, prácticamente, las mismas fuentes durante los dos periodos. Las fluctuaciones que se presentaron entre la cobertura del primer evento y el segundo fueron poco significativas. Esto sugiere una homogeneidad en la selección y tratamiento de la información por parte de los medios estudiados, lo que podría indicar una falta de diversidad en las perspectivas y de pluralidad de voces.

Quizás la relación entre Infobae y La Nación fue la más destacada de un momento a otro, mostrando una variación en el enfoque o en la priorización de ciertas fuentes. Esta diferencia puntual podría reflejar cambios en la agenda mediática o en la estrategia editorial de cada medio en respuesta a eventos específicos o a intereses de cada uno.

Es pertinente ver cuáles fueron estas fuentes que centralizaron la consulta de los medios. En las figuras 4 y 5 se analiza el ranking de personas o instituciones más citadas por los diarios digitales en cada periodo.

Figura 4. Fuentes más consultadas de las PASO. |

Figura 5. Fuentes más consultadas generales. |

Fuente: elaboración propia.

En la comparación de los presentes gráficos se evidencia un profundo cambio entre uno y otro. El más relevante es el lugar de Javier Milei, que pasó de ser una fuente poco citada a ocupar el primer nivel de consultas. Lo mismo ocurrió con los dirigentes de su partido LLA, que en un inicio era los menos consultados y para las generales duplicaron el porcentaje de aparición. Claramente, fue una consecuencia de los resultados de las PASO. Originalmente, el foco “oficialismo vs oposición” estaba puesto entre UxP y JxC.

Cuando comenzó el proceso electoral seguían sosteniendo la matriz de la llamada “grieta”[7], profundizada desde las dos elecciones anteriores. Hasta ese momento el nuevo personaje libertario no se veía como amenaza directa. Esta situación cambió completamente tras la sorpresa de los primeros comicios y a partir de allí se le dio más protagonismo.

Otro aspecto para destacar es la desaparición de Cristina Fernández de Kirchner como fuente. Si bien en el primer período estuvo al final de la lista, en el segundo prevaleció su ausencia. Tal variante coincide con su comportamiento estratégico: durante la segunda fase electoral, se mantuvo completamente al margen de la campaña para evitar perjudicar la imagen de Massa ante el creciente rechazo hacia el kirchnerismo que manifestaba una parte significativa del electorado. Algo similar ocurrió con Alberto Fernández, entonces presidente, quien, en medio del creciente desgaste de su gestión y de las tensiones internas dentro del oficialismo, optó por mantenerse al margen de la campaña electoral. En cambio, Sergio Tomás Massa asumió el liderazgo del partido, del oficialismo y, con su rol de ministro, mantuvo una relevancia constante como fuente.

Género de las fuentes

Adicionalmente se profundizó sobre el género de las fuentes identificadas, considerando la importancia que tiene tanto el pluralismo de voces como la diversidad de género para los estándares internacionales de calidad informativa. El pluralismo suele asociarse con el ejercicio democrático, remite a la existencia de una multiplicidad de voces suficiente como para que los distintos sectores y puntos de vista se vean representados en los contenidos mediáticos (García Leiva y Albornoz, 2017). En este contexto, agudiza la reflexión sobre algunos indicadores de pluralismo para dicha cobertura.

Figura 6. Género de fuentes PASO. |

Figura 7. Género de fuentes generales. |

Fuente: elaboración propia.

En las figuras 6 y 7 se relevan los resultados de la distribución de género de cada período. En ambos gráficos se observa una mayor proporción de fuentes masculinas que femeninas. Esto puede indicar una brecha de género en la participación política o en la representación mediática de los actores políticos. Según el último censo[8], en la Argentina hay 23.705.494 mujeres y 22.186.791 hombres, esto implicaría que las fuentes femeninas están subrepresentadas y deslegitimadas porque no reflejan la proporción equitativa de mujeres en relación con la participación masculina.

Dentro de las fórmulas presidenciales que avanzaron a la segunda vuelta, había cuatro candidatas mujeres y seis hombres entre los cargos de presidente y vicepresidente. Se puede hipotetizar que, al filtrar los miembros de la competencia, los seleccionados adquieren mayor relevancia, y los medios buscan cubrir las voces de las mujeres que se convirtieron en candidatas oficiales. Tal es el caso de Myriam Bregman, quien ganó reconocimiento por su desempeño en los debates presidenciales, un evento que ocupó un lugar destacado en la agenda mediática (Arcangeletti, Cecchini yTello, 2024). Sin embargo, este ejemplo sugiere que, de no ser por la polémica generada por sus declaraciones en ese espacio televisivo, las cuales incluso se convirtieron en memes virales, la candidata de izquierda no habría ocupado un lugar notable como fuente.

Aunque sucesos como el anterior les dieron más visibilidad a las cuatro candidatas, el crecimiento general de un periodo a otro fue mínimo y la disparidad continuó. Además, es importante destacar que las fuentes graficadas no se refieren exclusivamente a los candidatos/as, sino también a especialistas, profesionales, consultores/as y otros actores de la sociedad civil. En este contexto, también las mujeres están insuficientemente representadas.

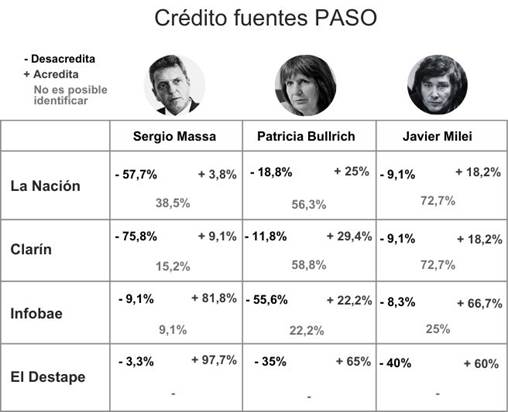

Valoración de las fuentes

Para finalizar con el análisis de fuentes, el trabajo se adentra en un dato más específico: el hecho de acreditar o cuestionar la fuente. Para esta variable se seleccionó a los tres candidatos presidenciales que aparecieron relevantes en el “ranking de fuentes consultadas” y entre quienes más se disputó el cargo de jefatura de Estado. En la tabla 3 se expone el nivel de acreditación o no que tuvieron Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei durante el primer período.

Tabla 3. Crédito o descrédito de fuentes PASO

Fuente: elaboración propia.

La tabla visibiliza algunas posturas que tomaron los diarios sobre los tres principales precandidatos para las primarias. La Nación y Clarín se destacan con un comportamiento similar: alto nivel de cuestionamiento a Massa, mientras que Bullrich tuvo un balance que se inclina a su favor. Cabe aclarar que en esta etapa la candidata de JXC competía en su interna contra Rodríguez Larreta, por lo que no concentraba en ella todo el apoyo de la coalición.

Por su parte, Infobae y El Destape fueron un poco más moderados entre los dirigentes propuestos. Sin embargo, tuvieron un comportamiento opuesto a los otros medios: se inclinaron por Massa en el crédito y Bullrich fue más desacreditada. En el caso de Infobae, el alto nivel de descrédito asignado a la figura de la exministra de Seguridad (2015-2019), que supera la mitad de las menciones analizadas, no se vincula con una postura crítica hacia su espacio político, sino con la posición adoptada por el medio durante la interna de JxC. Otros resultados (no incluidos en la tabla) evidencian que Infobae otorgó un mayor nivel de acreditación y legitimidad a Horacio Rodríguez Larreta, lo que permite interpretar que el tratamiento desfavorable hacia Bullrich responde a esa preferencia editorial dentro de la coalición.

Esta variable muestra, nuevamente, cómo en la cobertura de las PASO, la competencia estaba focalizada entre UxP y JxC. Javier Milei queda como un personaje periférico. Es difícil identificar en este periodo una postura clara de los medios hacia el libertario. Posiblemente porque lo veían lejos de ganar y contemplando que no tenía plataforma partidaria sólida que lo acompañara. Esta hipótesis se completa con algunos enfoques que se repetían en noticias sobre el tema.

A continuación, la tabla 4 muestra la evolución de los comportamientos en el periodo de cobertura de la segunda vuelta de comicios.

Tabla 4. Crédito o descrédito de fuentes generales

Fuente: elaboración propia.

En este periodo, el cuadro nos muestra posiciones más definidas sobre los candidatos. Bullrich, que para este momento ya era la única candidata de JxC, centralizó el apoyo de Clarín y La Nación, así como también el crédito hacia Massa fue mínimo o nulo en uno de estos dos casos. En cuanto a Milei, tampoco recibió reconocimiento ni legitimación, ya que su figura competía directamente con la de Bullrich por el electorado opositor, lo que explica la ausencia de respaldo por parte de estos medios que apoyaban a la candidata. En este escenario quedan más claras las líneas corporativas que sostenían los medios frente a la elección.

En Infobae y El Destape, se identifica al candidato de LLA como el menos apoyado. Massa obtiene la mayor credibilidad en ambos medios, mientras que Bullrich se posiciona en un punto intermedio. Esto podría interpretarse como una intención de apoyo que coloca a Massa en primer lugar, a Milei al final, y, como ya se especulaba un posible balotaje, Bullrich queda en un lugar de preferencia de avance en lugar del candidato libertario.

Conclusiones

Los resultados de este trabajo permiten dar cuenta de cómo fue el comportamiento mediático para la cobertura del acto democrático que transformó los ámbitos sociales, políticos y económicos argentinos. Los aportes teóricos de la agenda setting, el indexing y el standing sirvieron de base para elaborar una matriz que, mediante la estrategia del análisis de contenido, permitió relevar factores clave en la configuración de la agenda mediática.

Cabe aclarar como observación final que la profundidad de los cambios fue tan vertiginosa que la matriz de análisis que se construyó para el análisis de cada período no pudo aplicarse en la codificación del tercer momento, el balotaje, debido a que el escenario político era tan diferente que las lógicas ya no se podían responder bajo la estructura inicial.

Los datos obtenidos demostraron que los medios seleccionados le otorgaron prioridad al tema. Además, la frecuencia registrada en la autoría de las notas es un indicador de que la redacción tuvo un tiempo de dedicación y trabajo de revisión de fuentes, por lo que al periodista a cargo le interesaba mostrar su nombre. En este caso, las notas firmadas superaron la mitad del total del corpus. Contemplando las aceleradas rutinas en las redacciones digitales, la competencia regida por la inmediatez digital y el afán por la primicia del evento, los resultados de autoría son positivos en términos de calidad informativa.

Este hallazgo es significativo, ya que en un entorno en el que la rapidez y la cantidad suelen primar sobre la calidad, la presencia de notas firmadas podría sugerir un compromiso con la veracidad y la responsabilidad periodística. La firma del periodista no solo aporta credibilidad, sino que también implica una mayor transparencia y rendición de cuentas. En un contexto mediático en el que la desinformación puede propagarse rápidamente, la autoría clara y responsable se convierte en un baluarte esencial para mantener la confianza del público. Sin embargo, los resultados cuantitativos del análisis no pueden desparejarse de algunas observaciones que marcan el posicionamiento de los medios con los periodistas seleccionados para abordar el tema.

Asimismo, se destaca un resultado que arrojó el procesamiento de datos: en la cobertura mediática de las elecciones nacionales se manifestaron altos niveles de desigualdad de género. Las mujeres se ven desfavorecidas, de gran manera, en cada variable en la que se analizó el comportamiento de género. Además, se comprueba la ausencia de diversidad y pluralismos que afecta los estándares de calidad informativa. Cuando la producción y la decisión sobre las noticias está mayoritariamente en manos de hombres y de su propia concepción del mundo, el contenido trasmitido difícilmente puede superar el discurso androcéntrico (Retegui, 2019).

En primer lugar, la práctica profesional de las mujeres en las redacciones se ve perjudicada por matrices masculinizadas: apenas dos notas de cada diez fueron escritas por mujeres. También se registraron conductas que sostienen patrones machistas como los géneros periodísticos que deben ser escritos por mujeres. El trabajo de las comunicadoras no fue el único indicador de las matrices heteronormativas que profundizan las desigualdades sino en la subrepresentación de las fuentes. Nuevamente, con un aproximado de dos mujeres de cada diez, las fuentes consultadas eran en su mayoría masculinas, lo que demuestra la falta de representación en el ámbito político, profesional y ciudadano de las mujeres.

En segundo lugar, la comparación de los periodos permitió observar cómo evolucionó la legitimidad del actual presidente. La figura de Javier Milei, inicialmente en la periferia, pasó a ser protagónica después de los primeros comicios. Durante la campaña de las PASO, el foco se centró en la grieta entre UxP y JxC, y en las internas de estos partidos, donde las disputas difuminaban los apoyos de cada medio a cada precandidato en particular. Para la segunda vuelta, la competencia era más personalizada y la figura del libertario rompió con el esquema bipartidista de los últimos años. Este comportamiento también se puede observar en la agenda de tópicos en la que se da la misma relación de prioridad sobre los temas que introducía el actual presidente y los conflictos iniciales entre los partidos mencionados (Arcangeletti, Cecchini y Tello, 2024).

El nivel de correlación de fuentes entre los medios fue muy alto, lo que se puede interpretar como el mismo manejo de fuentes en un periodo y las mismas en otro. No obstante, aunque la coincidencia fue elevada, los niveles de legitimación otorgados a esas voces variaron según las líneas editoriales y los posicionamientos ideológicos de cada medio.

La homogeneidad de fuentes se evidenció en las citas más destacadas: durante las PASO, los dirigentes de JxC y UxP fueron los más consultados, mientras que Javier Milei figuraba entre los últimos lugares. En el segundo momento, ese patrón se invirtió: Milei pasó a ocupar el primer lugar en consultas, mientras que los dirigentes de JxC y UxP perdieron centralidad. Este desplazamiento puede explicarse tanto por la irrupción de una tercera fuerza que rompió el esquema bipartidista tradicional del país, como por las particularidades del propio Milei como candidato, en términos de personalidad, estilo discursivo y propuestas.

En conclusión, este análisis de la cobertura mediática de las elecciones presidenciales argentinas de 2023 revela tanto avances como desafíos en el tratamiento informativo de eventos democráticos cruciales. Si bien se observa desde la teoría una relevancia en la dedicación y calidad de producción de las notas, persisten preocupantes desigualdades de género que afectan la representación y participación de las mujeres en el ámbito periodístico y político. Además, la evolución de la figura de Javier Milei y la alta correlación de fuentes entre los medios destacan la dinámica cambiante y la influencia de los actores políticos en la narrativa mediática. Estos hallazgos subrayan la necesidad de continuar investigando y promoviendo prácticas periodísticas más inclusivas y con diversidad de miradas. Así como dejan una ventana para pensar los resultados de las elecciones en relación con los discursos predominantes, voces que tienen mayor peso y representaciones mediáticas que fueron avanzando en la cobertura.

Referencias

Arcangeletti, A., Cecchini Murúa, B., y Tello, M. J. (2024). La mediatización del proceso electoral en Argentina: relevancia y encuadres de las elecciones durante las PASO y las generales de 2023. La Trama de la Comunicación, 28(01), 118–157. https://doi.org/10.35305/lt.v28i01.847

Ardévol-Abreu, A., Gil de Zúñiga, H., y McCombs, M. E. (2020). Orígenes y desarrollo de la teoría de la agenda setting en Comunicación. Tendencias en España (2014-2019). El Profesional de la Información, 1–23. https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.14

Arrueta, J. C. (2013). La línea editorial como estrategia de demarcación de zonas periodísticas. El caso de un diario conservador de Jujuy (Argentina). Revista Brasileña de Historia de la Educación (RBHE), 2(2), 2013, 199–212. https://doi.org/10.26664/issn.2238-5126.2220134120

Aruguete, N. (2011). Los medios y la privatización de ENTel. Editorial Académica Española.

Aruguete, N. (2015). El poder de la agenda. Política, medios y público. Biblos.

Aruguete, N. (2017). Agenda building. Revisión de la literatura sobre el proceso de construcción de la agenda mediática. Signo y Pensamiento, 36(70), 36-52. https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp36-70.abrl

Bennett, W. L. (1990). Toward a theory of press-state relations in the United States. Journal of Communication, 40(2), 103–127. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1990.tb02265.x

Bennett, W. L. (2012). La personalización de la política: identidad política, redes sociales y patrones cambiantes de participación. Anal de la Academia Americana De Ciencias Políticas y Sociales, 644 (1), 20-39. https://doi.org/10.1177/0002716212451428

Burdman, J. (2023). ¿Puede Massa frenar la revolución Milei? Anfibia. https://www.revistaanfibia.com/puede-massa-frenar-la-revolucion-milei/

Cambridge Dictionary. (2023). Breaking news. En Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/breaking-news

Charron, J. (1995). Los medios y las fuentes. Los límites del modelo de Agenda Setting. En Gauthier G, Gosselin A. y Mauchon J. (Coord.), Comunicación y

política (pp. 135-151). Editorial Gedisa.

Colle, R. (2011). El análisis de contenido de las comunicaciones (9. ed.). La Laguna.

Cruz, F. (2023). Los ballotages: ¿qué pasó entre 2015 y 2023? Cenital. https://cenital.com/los-ballotage-que-paso-entre-2015-y-2023/

Gané, M. (2023). ¿Se dobla? ¿O se rompe? Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur. https://www.eldiplo.org/en-busca-de-una-nueva-hegemonia/se-dobla-se-rompe/

Fernández Hasan, V. y Gil, A.S (2016). La comunicación con enfoque de género, herramienta teórica y acción política. Medios, agenda feminista y prácticas comunicacionales. El caso de Argentina. Revista de Estudios de Género, La Ventana, 5(43), 246-280. https://doi.org/10.32870/lv.v5i43.5838

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). (2018). Estudio Mujeres Periodistas en la Argentina: Informe de resultados. https://oldsite.fopea.org/wpcontent/uploads/2018/12/Estudio_MujeresPeriodistasEnLaArgentina_FOPEAInforme.pdf.

Igartua, J. J. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Bosch.

Iyengar, S. (1990). Framing responsibility for political issues: The case of poverty. Political Behavior, 12(1), 19–40. https://doi.org/10.1007/BF00992330

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Paidós.

Koziner, N. S. (2018). La prensa económica y el debate sobre los medios. Análisis de la cobertura informativa del proceso de discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Ámbito Financiero y El Cronista Comercial (marzo a octubre de 2009). (Tesis de posgrado).

Martini, S. (2017). Últimas noticias. Construyendo la actualidad en el siglo XXI. En Martini, S. y Pereyra, M. (eds.). La noticia hoy. Tensiones entre la política, el mercado y la tecnología (pp. 1-28). Imago Mundi.

Martini, S., y Contursi, E. (Comps). (2012). Comunicación pública del crimen y gestión del control social. La Crujía.

McCombs, M. (1993). La comunicación de masas en las campañas políticas: información, gratificación y persuasión (1975). En M. de Moragas Spa (Ed.), Sociología de la comunicación de masas (pp. 95-121). Gustavo Gili.

McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y el conocimiento. Paidós Ibérica.

McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of the Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36, 176–187. https://doi.org/10.1086/267990

McCombs, M., y Evatt, D. (1995). Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting. Communication & Society, 8(1), 7-32. https://doi.org/10.15581/003.8.35616

Muñiz, C. (2007). Encuadres noticiosos e inmigración: del análisis de los contenidos al estudio de los efectos mediáticos. Universidad de Salamanca.

Natanson, J. (2023). Massapalooza. Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur. https://www.eldiplo.org/en-busca-de-una-nueva-hegemonia/se-dobla-se-rompe/

Retegui, L. (2019). Mujeres periodistas en el Grupo Clarín: apuntes sobre desigualdades de género; Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Razón y Palabra; 22(103), 183–210. https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1320

Rovetto, F. (2013). Percepciones sobre desigualdades de género en el trabajo periodístico; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Departamento de Ciencias de la Comunicación; Global Media Journal México; 54-73. https://gmjmexico.uanl.mx/index.php/GMJ_EI/article/view/164

Von Lurzer, C. J., Arán, P., Casarin, M., Audisio, E. O., Barrancos, D., Blanco, R., Bruzzone, J. H., López, O. A. C., Escudero, E. A., Golovanevsky, L., Lesgart, C., Cleves, F. R. E. M., Monje, D., Ochoviet, C., Ortiz, R., Ferramola, R. S., y Sosa, R. (2019). Estudios de comunicación y género en Argentina: tradiciones y énfasis en la conformación de un campo de investigación. In P. Arán y M. Casarin (Eds.), Ciencias sociales: balance y perspectivas desde América Latina (pp. 143–166). Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. https://doi.org/10.2307/j.ctv31vqp9q.12

Wimmer, R. D., y Dominick, J. R. (1996). La investigación científica de los medios de comunicación: una introducción a sus métodos. Bosch.

Zunino, E. (2018). Agenda setting: cincuenta años de investigación en comunicación. Intersecciones en Comunicación, 12, 187-210. https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/intercom12/10_zunino.pdf

Zunino, E. (2023). Cuatro tesis sobre Información y democracia en la convergencia digital; Presidencia de la Nación. Secretaría Legal y Técnica. Subsecretaría Técnica. Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet; Democracia en Red. Internet, sociedad y política argentina; 63-72.

Zunino, E. y Grilli Fox, A. (2020). Medios digitales en la Argentina: posibilidades y límites en tensión; Universidad Complutense de Madrid; Estudios sobre el Mensaje Periodistico; 401-413. https://doi.org/10.5209/esmp.67320

*Roles de autoría

La autora tuvo a su cargo todos los roles de autoría del trabajo. Manifiesta no tener conflicto de interés alguno.

Obra bajo licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.