AustralComunicación

ISSN-L 2313-9129

ISSN-E 2313-9137

Volumen 14, número 3, 2025

e01432

Noticias y vacunas Covid-19 en Argentina. Un análisis de modelación temática

https://orcid.org/0000-0001-9632-2319

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ciudad de México, México.

erick.cruz@estudiante-flacso.mx

Luciano Guillermo Levin

https://orcid.org/0000-0001-7209-805X

Universidad Nacional de Río Negro. CITECDE (Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. San Carlos de Bariloche, Río Negro. Argentina

llevin@unrn.edu.ar

María Ayelén Milillo

https://orcid.org/0000-0002-7891-5169

Universidad Nacional de Río Negro. CITECDE (Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. San Carlos de Bariloche, Río Negro. Argentina

mamilillo@unrn.edu.ar

Fecha de finalización: 15 de enero de 2025.

Recibido: 16 de enero de 2025.

Aceptado: 14 de agosto de 2025.

Publicado: 4 de septiembre de 2025.

DOI: https://doi.org/10.26422/aucom.2025.1403.cru

![]()

El análisis de los medios de comunicación se presenta como un elemento central para comprender el desarrollo de la pandemia de Covid-19, ya que ofrece información clave sobre su dinámica y gestión. En este contexto, la agenda mediática durante los años de pandemia, se ha configurado en función de los nuevos conocimientos sobre el virus SARS-CoV-2, las medidas adoptadas por los gobiernos, las posturas de las instituciones internacionales de salud y los avances tecnocientíficos orientados a controlar la propagación del virus y reducir las muertes. Desde el inicio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado a las vacunas como una pieza central en las estrategias para superar esta crisis sanitaria. Esto plantea interrogantes como: ¿cuáles fueron los temas predominantes en la cobertura mediática sobre las vacunas contra la Covid-19?, ¿se observan cambios en los temas y enfoques a medida que avanzó la pandemia?, y ¿cuál es el modelo de comunicación científica que predominó a lo largo del tiempo? Este trabajo analiza el contenido de noticias de los diarios argentinos Clarín y La Nación entre el 30 de enero de 2020 y el 24 de diciembre de 2021. Se aplicó la técnica de modelación temática Latent Dirichlet Allocation (LDA) y tras un análisis de contenido comparativo, se seleccionó un modelo compuesto por seis temas: la descripción de la pandemia a nivel nacional, la descripción de la pandemia a nivel internacional, la descripción de casos en menores, la descripción de la pandemia en las provincias, la vacunación y las vacunas, y las consecuencias de la vacunación. Los resultados contribuyen a identificar los temas predominantes desde el inicio de la pandemia hasta la llegada de las vacunas, lo que permite visibilizar una comunicación basada en los modelos médicos y educativos, centrados en la transmisión de información por parte de expertos con el fin de guiar las acciones de las personas.

Palabras clave: Pandemia, Vacunas Covid-19, Comunicación Pública de la Ciencia, Periodismo de ciencia, LDA.

News and COVID-19 Vaccines in Argentina: A Topic Modeling Analysis

Abstract

The analysis of media coverage presents itself as a central element for understanding the development of the Covid-19 pandemic, as it provides key insights into its dynamics and management. In this context, media agendas have been shaped by emerging knowledge about the SARS-CoV-2 virus, the measures implemented by governments, the positions of international health institutions, and technoscientific advancements aimed at controlling the virus’s spread and reducing mortality. From the outset, the World Health Organization (WHO) identified vaccines as a central component of strategies to overcome the crisis. This raises questions such as: What were the predominant themes in media coverage of Covid-19 vaccines? Did the topics and framings change as the pandemic progressed? And what model of science communication prevailed over time? This study analyzes news content from the Argentine newspapers Clarín and La Nación published between January 30, 2020, and December 24, 2021. It applies the Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling technique and, following a comparative content analysis, identifies a six-topic model: the description of the pandemic at the national level, the international context of the pandemic, coverage of cases in minors, the pandemic’s progression in the provinces, vaccination and vaccines, and the consequences of vaccination. The results help identify the predominant topics from the onset of the pandemic through the arrival of vaccines, revealing a communication approach grounded in medical and educational models, centered on the dissemination of expert-driven information intended to guide public behavior.

Keywords: Pandemic, Covid-19 Vaccines, Public Communication of Science, Science Journalism, LDA

Notícias e Vacinas contra a COVID-19 na Argentina: Uma Análise de Modelagem de Tópicos

Resumo

A análise da cobertura midiática é fundamental para compreender o desenvolvimento da pandemia de Covid-19, pois fornece informações essenciais sobre sua dinâmica e gestão. Nesse contexto, a agenda midiática foi moldada pelo conhecimento emergente sobre o vírus SARS-CoV-2, as medidas governamentais para mitigar o contágio, as posições adotadas por instituições internacionais de saúde e os avanços tecnocientíficos voltados para controlar a propagação do vírus e reduzir a mortalidade. Desde o início, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou as vacinas como um componente central nas estratégias para superar essa crise. Isso levanta várias questões: Quais foram os temas predominantes na cobertura midiática sobre as vacinas contra a Covid-19? Houve mudanças nos temas e abordagens à medida que a pandemia avançava? E qual modelo de comunicação científica prevaleceu ao longo do tempo? Este estudo analisa o conteúdo de notícias de dois jornais argentinos entre 30 de janeiro de 2020 e 24 de dezembro de 2021. A técnica de modelagem de tópicos Latent Dirichlet Allocation (LDA) foi aplicada e, por meio de uma análise comparativa, foi selecionado um modelo composto por seis temas: a representação nacional da pandemia, a representação internacional da pandemia, a descrição de casos em menores, a representação da pandemia em diferentes províncias, a vacinação e as vacinas, e as consequências da vacinação. Os resultados contribuem para identificar os temas dominantes desde o início da pandemia até a chegada das vacinas, evidenciando uma abordagem comunicacional baseada em modelos médicos e educacionais, centrados na transmissão do conhecimento especializado para orientar as ações do público.

Palavras-chave: Pandemia, Vacinas Covid-19, Comunicação Pública da Ciência, Jornalismo Científico, LDA

Introducción

La pandemia de Covid-19 que surgió a principios del 2020 y se extendió por más de dos años, trajo aparejado un contexto de crisis sanitaria e incertidumbre en el que los medios de comunicación tuvieron un rol importante (Anwar et al., 2020). En la Argentina, el “paciente cero” fue detectado el 3 de marzo de 2020, marcando el comienzo de una serie de acontecimientos que definirían el curso de la pandemia en el país. A partir de ese momento, se adoptaron medidas urgentes, como el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional el 20 de marzo de 2020[1], con el propósito de frenar la propagación del virus. Del 5 al 14 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó los primeros casos positivos de Covid-19, en su mayoría relacionados con viajes desde Italia y otros países afectados. Con el aumento de los contagios, las autoridades sanitarias reforzaron las medidas preventivas, como la suspensión de vuelos (entre el 5 y el 27 de marzo de 2020) y la implementación de controles en aeropuertos.

A medida que la pandemia avanzaba, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas, incluyendo la declaración de una cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos a partir del 20 de marzo de 2020. Además, se fortaleció la capacidad del sistema de salud con la construcción de hospitales modulares de emergencia y la adquisición de equipos médicos. A lo largo de las semanas siguientes, se registraron nuevos casos y muertes por coronavirus, lo que llevó al gobierno a tomar medidas más estrictas, como el cierre de fronteras, el 26 de marzo de 2020 y la imposición de sanciones para quienes no cumplieran con la cuarentena, como se puede leer en el Decreto DNU [Decreto de Necesidad y Urgencia] 313/2020 (Poder Ejecutivo Nacional, 2020).

Entre los factores clave que incidieron en el inicio y la expansión de una pandemia, se encuentran aquellos vinculados con la comunicación pública de la ciencia y la tecnología (CPCyT) en torno a la enfermedad, las percepciones de la ciudadanía y los gobiernos sobre la salud pública, así como aspectos relacionados con la economía, la epidemiología y las ideologías políticas, entre otros. Existe consenso respecto a que el rol de la CPCyT influye en la capacidad de respuesta ante el virus y las consecuencias de la enfermedad en la población (Foladori-Invernizzi y Levin, 2023; Veiga-Neto, 2020).

En lo concerniente a las vacunas, el tema apareció en el plano internacional el 12 de febrero de 2020 en Suiza, durante la reunión del “Proyecto de I+D” de la OMS, que tiene como propósito desarrollar medicamentos y vacunas antes de que se declaren epidemias y acelerar la investigación y el desarrollo mientras éstas se producen (OMS, 2020a). Allí participaron más de 300 expertos y entidades de financiación procedentes de 48 países. Luego, el 29 de mayo de 2020, la OMS, el gobierno de Costa Rica y otros socios lanzaron el Grupo de Acceso a la Tecnología Covid-19 (C-TAP) para facilitar un acceso más rápido, equitativo y asequible a los productos de salud Covid-19 para las personas de todos los países (OMS, 2020b).

En paralelo, se desarrolló COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access), un proyecto dirigido por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la OMS. Su objetivo fue acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la Covid-19 y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo (OPS, 2020). Para octubre de 2020, existían 42 vacunas experimentales en evaluación clínica, de las cuales 10 se encontraban en ensayos de fase III.[2]

Debido a la urgencia por desarrollar una vacuna, los procesos de producción se aceleraron, lo que implicó realizar algunas fases de forma simultánea (Stanley, 2021). El 8 de diciembre de 2020, Margaret Keenan recibió, fuera de un ensayo, la vacuna contra Covid-19 de Pfizer en el Hospital Universitario de Coventry, Inglaterra. Esto ocurrió en el marco de la campaña masiva de vacunación denominada V-Day, en la cual 50 hospitales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte vacunaron a personas mayores de 80 años, empleados del sector sanitario y empleados de hogares de ancianos (Reuters, 2020). Durante la última semana de diciembre llegaron los primeros embarques de vacunas a países de América Latina, entre ellos, Costa Rica (Pfizer y BioNTech, 23 de diciembre), México (Pfizer y BioNTech, 23 de diciembre), Chile (Pfizer y BioNTech, 24 de diciembre) y Argentina (Sputnik, 24 de diciembre)[3].

Más allá de los avances logrados, la campaña de vacunación en Argentina no estuvo exenta de controversias y desafíos. Se discutió la necesidad de avanzar en la aplicación de segundas dosis, dado que más de 5 millones de personas aún no habían completado su esquema de vacunación en marzo de 2022 (Chávez, 2022). Además, el proceso enfrentó dificultades logísticas, como demoras en la entrega de vacunas y la administración de dosis en algunos grupos etarios. A nivel político y mediático, se generaron debates en torno a la transparencia en la distribución de vacunas, destacándose el escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”, que involucró denuncias sobre la aplicación irregular de dosis a funcionarios y personas cercanas al poder. Asimismo, la negociación con Pfizer y las discrepancias en torno a su disponibilidad generaron críticas y tensiones en el manejo gubernamental de la campaña (Fernández, 2021).

A continuación se presentan cronológicamente los principales acontecimientos relevantes del primer año de vacunación en Argentina (información de Chequeado[4] y Monitor Público de Vacunación[5]):

● 29 de diciembre de 2020: Inicio del Plan Estratégico de Vacunación. La primera dosis fue administrada al médico intensivista Francisco Traverso, del Hospital Posadas, tras la llegada de las primeras 300,000 dosis de la vacuna Sputnik V, provenientes de Rusia.

● Diciembre 2020 - diciembre 2021: recepción de vacunas. Durante este período, el país recibió 99,700,395 dosis de distintas vacunas. El mes con mayor ingreso de vacunas fue septiembre de 2021, con la llegada de 19 millones de dosis. La adquisición y distribución de vacunas fue la siguiente: Sinopharm: 31,672,800 dosis (30 millones adquiridas por contrato bilateral y 1,672,800 a través del mecanismo COVAX). AstraZeneca: 27,736,200 dosis, provenientes de distintas fuentes (Covishield: 580,000; COVAX: 1,944,000; producción en Argentina: 22,459,800; donaciones de España: 2,202,800 y Canadá: 549,600). Sputnik V (Rusia): 14,683,210 dosis. Sputnik V (Argentina - Richmond): 6,296,125 dosis. Moderna: 6,143,340 dosis (3,500,000 donadas por EE.UU. y 2,643,340 adquiridas por contrato bilateral). Pfizer: 10,654,020 dosis. CanSino: 1,704,000 dosis.

● 4 de febrero al 26 de febrero de 2021: Escándalo mediático conocido como “Vacunatorio VIP” que provocó la renuncia del Ministro de Salud y tuvo consecuencias en la agenda mediática sobre vacunas en Argentina.

● Febrero - junio de 2021: Controversia pública sobre la efectividad y el origen de las vacunas.

● Mayo de 2021: Noticias sobre posibles compras de vacunas a nivel provincial.

● Julio de 2021: Mes con mayor aplicación de vacunas. Se administraron más de 11 millones de dosis, con prioridad en primeras dosis.

●

Agosto - septiembre de 2021: Enfoque en la

aplicación de segundas dosis.

Agosto: 10,83 millones de aplicaciones.

Septiembre: 8,8 millones de aplicaciones.

● 4 de agosto de 2021: Ante la escasez del segundo componente de Sputnik V, el Ministerio de Salud de la Nación anunció la posibilidad de combinar vacunas con base en estudios de intercambiabilidad.

● Octubre de 2021: Inicio de la vacunación infantil. Se aplicaron 8,28 millones de dosis, incluyendo 4,75 millones de primeras dosis en niños y niñas de 3 a 11 años.

● Diciembre de 2021: evaluación del avance de la vacunación a nivel mundial. Argentina ocupaba el puesto 11 a nivel mundial en población con al menos una dosis (82,1%). Puesto 29 en cobertura completa del esquema primario (69,1%). Superado por países como Emiratos Árabes Unidos (90,3%), Portugal (89,1%) y Singapur (87%).

●

20 de diciembre de 2021: Balance de la vacunación

nacional.

Total de dosis aplicadas: 73,401,337.

82,1% de la población (37,621,512 personas) recibió al menos una dosis.

69,1% (31,812,248 personas) completó su esquema.

4,8% (2,183,152 personas) recibió una dosis adicional.

3,9% (1,784,425 personas) recibió una dosis de refuerzo.

Analizando la controversia en torno a la vacuna Sputnik V, Visacovsky (2024) sostiene que estuvo marcada por una fuerte politización del debate sanitario. Según este autor, los críticos sostenían que la vacuna estaba “floja de papeles”, señalando que su aprobación carecía de suficiente respaldo científico. El debate tomó una dimensión geopolítica: los críticos fueron tildados de favorecer a laboratorios occidentales, mientras que los defensores fueron asociados al gobierno kirchnerista y a Rusia. Un episodio clave fue la denuncia penal de la dirigente Elisa Carrió, quien acusó al gobierno de exponer a la población a un riesgo sanitario y describió la llegada de la Sputnik V como parte de una estrategia rusa para influir en América Latina. Carrió afirmó que la vacuna ponía en peligro a los argentinos, argumentando que ni siquiera Vladimir Putin se la había aplicado (Visacovsky, 2024). Con el tiempo, y tras la confirmación de la seguridad y eficacia de la Sputnik V, Carrió se retractó parcialmente, alegando que su crítica apuntaba más a la situación política en Rusia que a la efectividad de la vacuna.

Como se observa, el tema de las vacunas contra la Covid-19 ha sido objeto de interés desde el inicio de la pandemia. Este acontecimiento constituye un evento crítico que modifica los criterios de producción de las agendas informativas (Zunino y Arcangeletti, 2020). Al respecto, algunos estudios han demostrado que los medios de comunicación priorizaron encuadres como el económico (Stecula y Merkley, 2019), político (Tejedor et al., 2020), de crisis de salud (Ogola, 2020), medidas de atención médica (Milutinović, 2021) y de evidencia científica (Rodelo, 2021) en la cobertura periodística de la pandemia. Datos recientes en España (Mora-Rodríguez y Melero-López, 2021) mostraron una mayor percepción del riesgo entre los sectores con mayor exposición informativa a noticias sobre Covid-19.

Los resultados del trabajo de Zunino y Arcangeletti (2020) permitieron observar que la Covid-19 constituyó un tema que dominó las agendas informativas durante 150 días en la Argentina, con seis de cada diez noticias que se publicaron entre el 20 de marzo, fecha del decreto del ASPO, y el 16 de agosto. Por otro lado, un estudio de Focás y Zunino (2020) mostró que los temas relacionados a la pandemia aparecieron en marzo y fueron mermando su representación en los medios digitales. La salud, vinculada a los contagios, muertes y medidas sanitarias, y la economía, asociada a la afectación de las empresas y personas durante el confinamiento, fueron los dos encuadres predominantes de la pandemia, en una tensión permanente que llevó a gobierno y medios a pronunciarse y confrontar al respecto.

De esa forma, con este trabajo se pretenden responder las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son los temas que predominaron en la cobertura mediática sobre las vacunas Covid-19?, ¿se percibe un cambio en los temas y enfoques en la medida que avanzó la pandemia? y ¿cuál es el modelo de CPCyT que predominó en la cobertura mediática?

Vacunas y fuentes de información

Según una perspectiva médica hegemónica (Menéndez, 1990), las vacunas son clave para combatir con éxito la pandemia (Alhassan et al., 2021; Lindholt et al., 2021; 2022; Osuagwu et al., 2023), sin embargo, su disponibilidad no implica la aplicación voluntaria de forma automática. Las decisiones sobre la vacunación son más complicadas que simplemente considerar los riesgos, los costos y los beneficios (Santirocchi et al., 2023). Por ejemplo, los estudios acerca de la aceptación y el rechazo a las vacunas han mostrado una diversidad de factores que influyen en la decisión de vacunarse, entre los cuales se destacan la importancia de la información y el rol que juegan los medios de comunicación en dicho asunto (Alhassan et al., 2021; Bitar et al., 2021; Mahato et al., 2023; Zhao et al., 2023).

En este escenario, la vacunación contra la Covid-19 no tiene precedentes en escala, atención, seguridad, eficacia y volumen de información/desinformación (Dubé et al., 2022). En ese sentido, la información sobre la propagación del virus, los síntomas de la infección y los métodos de prevención, pueden conducir a evaluaciones erróneas o acertadas de la pandemia (Dasch et al., 2023; Higgins et al., 2023).

Ante el rápido avance en el desarrollo de vacunas, las personas buscan información para abordar sus preocupaciones y orientar sus decisiones (Lee et al., 2022). Por lo tanto, resulta importante y necesario que los medios de comunicación proporcionen información basada en evidencia científica, aun cuando ésta pueda ser manipulada, como lo expuso Sedyaningsih et al. (2008). Incluso, las redes sociales digitales moldean las actitudes que los individuos tienen hacia la vacunación, lo cual conlleva riesgos cuando la información confiable se mezcla con mensajes inexactos, conspirativos, incompletos y sesgados (Boucher et al., 2023); por ello es necesario desarrollar habilidades de alfabetización mediática e informacional (Usman, Msughter y Ridwanullah, 2022).

Al respecto, Bitar et al. (2021) demostró que la desinformación puede influir en la toma de decisión de las personas para vacunarse. En su estudio sobre la población en Yemén, encontró que las teorías de conspiración son un obstáculo significativo para los programas de vacunación masiva. De igual forma, Fieselmann et al. (2022) analizaron la desconfianza de las personas en Alemania que no se sienten suficientemente informadas, lo que provocó una desconfianza general y una actitud negativa hacia las vacunas.

Así, es razonable asumir que el éxito de las campañas de vacunación no sólo depende de la eficacia de las vacunas, sino también de la capacidad de las instituciones de salud para asegurar el acceso a éstas, de la confianza en los gobiernos y las autoridades sanitarias (Ajana et al., 2023), además del ejercicio ético y responsable de los medios de comunicación (Quan y Zhang, 2024).

Es importante mencionar que los estudios previos evidencian que el contenido de los medios puede afectar la percepción pública sobre las medidas preventivas de salud. De ahí que resulta determinante para entender el grado de aprobación de las vacunas por parte del público, la forma en que se construyen y enmarcan los mensajes (Catalan-Matamoros y Peñafiel-Saiz, 2019), ya que desempeñan un papel crucial en la canalización de información (Langbecker y Catalan-Matamoros, 2021). Además, las dudas sobre las vacunas se producen a medida que el público recurre cada vez más a los motores de búsqueda en línea para informar sus decisiones de atención médica, ya que estos se asumen como una fuente confiable, sin embargo, no todos los casos establecen parámetros claros para evaluar la calidad de su información (Wu et al., 2022).

Vacunas Covid-19 y comunicación de la ciencia

En los últimos años han surgido investigaciones que abordan el tema de las vacunas en la pandemia por Covid-19 en el campo de la comunicación. Algunas de las discusiones se centran en explicar cómo se desarrollan las teorías de la conspiración sobre las vacunas (Kearney, Chiang y Massey, 2020), cómo luchan los medios contra la desinformación (Lazić y Žeželj, 2021), cuáles son las diferencias ideológicas sobre las vacunas en escenarios como X (ex-Twitter) (Jiang et al., 2021) y cómo desarrollar estrategias de alfabetización sanitaria con ayuda de los medios locales para desplegar campañas de vacunación (Levin-Zamir, 2020), entre otros.

Otros trabajos pretenden explicar las relaciones entre las actitudes (positivas o negativas) de las personas frente a las vacunas y el consumo mediático (Holton et al., 2012), la persuasión de los sitios web antivacunas (Moran et al., 2016), la polarización sobre los debates de vacunas en redes sociales digitales (Yuan, Schuchard y Crooks, 2019) y la confianza en el gobierno a partir de las campañas de comunicación de salud (Quinn et al., 2013), por mencionar algunos casos.

En lo concerniente al análisis de noticias en la pandemia, Foladori-Invernizzi y Levin (2023) mostraron un aumento en las explicaciones de carácter científico en la medida en que avanzó la pandemia en Brasil. Además, evidenciaron que el tema de las vacunas fue presentado como una solución certera a la crisis, antes de que éstas estuvieran disponibles en el mercado. Por su parte, la investigación de Tejedor et al. (2020) tiene el propósito de comprender la representación de la crisis de salud en 72 portadas de periódicos (El País y El Mundo en España y el Corriere della Sera y La Repubblica de Italia). Para los autores, los resultados muestran un predominio de géneros periodísticos informativos, mientras que el encuadre visual fomenta la humanización a través de una representación emocional de la pandemia; además, los políticos son los actores más representados.

Rodelo (2021) presenta los sesgos de los periodistas para informar sobre eventos científicos internacionales al desconocer los temas, así como un sesgo de autoridad de género en que predominan las voces masculinas. De manera similar, Okorie (2022) demostró que los medios de comunicación globales como Aljazeera y CNN adoptaron tipos únicos de titulares de noticias para lograr ciertos propósitos. Por ejemplo, el uso frecuente de titulares de preguntas para informar sobre problemas relacionados con la vacunación en los cuales el propósito es estimular la curiosidad y el uso de titulares de razones para informar sobre cuestiones relacionadas con la vacunación. En ellos, el objetivo es influir en los comportamientos.

Bhatti et al. (2022) realizaron un análisis de noticias en diarios de seis países, entre ellos en la Argentina, en donde discuten la categorización a partir de la literatura sobre las crisis de salud y ven una oportunidad para incluir otros encuadres que respondan a factores como el comportamiento político y los rasgos culturales específicos de cada país, así como la diversificación de medios de comunicación. Desde este punto de vista, los estudios futuros deberían explorar cuándo se establece la polarización política y qué marcos usan los medios para resaltar diferentes aspectos de una amenaza global.

Vacunas Covid-19 y marcos de noticias en la Argentina

Aún son escasos los estudios que analizan la producción de contenidos periodísticos sobre vacunas, a pesar de que existen investigaciones sobre la pandemia Covid-19 en la Argentina. Estas investigaciones realizan aportes desde enfoques como la comunicación de crisis (Cabás, 2020), las representaciones religiosas en la prensa, los procesos de fact-checking (Ramón-Vegas et al., 2020), el análisis del discurso de actores políticos e ideologías (Vitale, 2020; Pereyra, 2021; Castrelo y Schuttenberg, 2022), las representaciones de adultos mayores en los diarios (Pochintesta y Baglione, 2021), la cobertura de las protestas del sector salud (Iglesias et al., 2022), así como las representaciones del gremio (Adissi, 2023) y en general, de la cobertura de noticias de los diarios durante la pandemia (Noain, 2021; Zunino y Arcangeletti, 2020; Arcangeletti, 2021; Demonte, 2022; Wang y Zamudio, 2022).

Durante el 2021, el trabajo de la Red del Estudio Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia en Argentina (ENCResPA) (Cuesta y Balsa, 2021) confirma, al igual que otros estudios (Zunino y Arcangeletti, 2020) y la Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (2021), que la mayoría de la población se informaba por televisión y medios digitales. En añadido, de acuerdo con los datos provistos por esa encuesta, las personas en pandemia pasaron más tiempo en Internet y consumieron más información que en cualquier otro momento. Según un estudio de Demonte et al. (2024), la conversación pública durante el período 2021-2022 se centró en la vacunación contra la Covid-19, estructurados en dos momentos diferenciados (producción de vacunas y campaña de vacunación) y bajo encuadres morales sustentados en la vacunación como práctica de cuidado y la ciencia como voz autorizada. Esto va de la mano con los datos de la mencionada Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina (2021): solo el 18% de los encuestados consideró que frente a una polémica social, como puede ser una controversia científica, los periodistas representan una fuente confiable, mientras que 8 de cada 10 argentinos valoraron que la profesión científica es socialmente prestigiosa.

Entre las investigaciones que exploran la cobertura mediática y la discusión pública sobre las vacunas en la Argentina durante la pandemia de Covid-19, se destacan varias contribuciones significativas. Cuberli y Albardonedo (2020) analizaron cómo se construyó discursivamente la vacuna contra el Covid-19 en el portal de noticias Infobae, enfatizando la priorización de la novedad y la controversia en la narrativa periodística. Por su parte, Zunino (2022) investigó las agendas y encuadres mediáticos sobre la vacunación contra la Covid-19 en los diarios argentinos (Infobae, Clarín y La Nación), y demostró que la cobertura atravesó diversas etapas marcadas por eventos críticos durante la pandemia, desde preocupaciones científicas iniciales hasta disputas geopolíticas y problemas de acceso a las vacunas.

En otro estudio, Demonte et al. (2024) caracterizaron la conversación pública sobre vacunas en la Argentina entre 2020 y 2021, utilizando marcos de análisis sociológico, de framing y semiótica de mediatización. Sus hallazgos resaltan que el gobierno nacional logró establecer y estabilizar una narrativa que enfatiza la importancia de la vacunación para la salud pública, aunque también señalan la escasa presencia de posiciones críticas hacia la vacunación.

Estas investigaciones proporcionan herramientas para comprender cómo se ha comunicado y debatido el tema de las vacunas durante la pandemia, y subrayan la importancia de los encuadres mediáticos en la construcción de la opinión pública y la aceptación de las medidas sanitarias. Además, al igual que los trabajos mencionados, en este trabajo se emplea el concepto de framing para proponer un análisis de las unidades temáticas que configuran la narrativa sobre las vacunas en un período de tiempo. En este sentido, los encuadres representan un proceso mediante el cual los medios seleccionan y destacan ciertos aspectos de la realidad, definen un problema, explican sus causas y sugieren soluciones o comportamientos a seguir (Entman, 1993). Sin embargo, lo que distingue a esta investigación es la forma como se construyen estos marcos: no se parte de marcos preestablecidos ni de categorías teóricas predeterminadas, sino que estos emergen a partir del análisis de los propios datos. Posteriormente, estos marcos temáticos se contrastan con los hallazgos de otras investigaciones similares.

Este proceso analítico sigue una lógica basada en la teoría fundamentada (grounded theory) propuesta por Strauss y Corbin (1997), en la que los datos son el punto de partida para la construcción teórica, en lugar de ser interpretados bajo supuestos previos. Para operacionalizar este enfoque, se emplea la modelación temática mediante Latent Dirichlet Allocation (LDA), una técnica de aprendizaje automático que permite identificar los temas latentes dentro de un corpus de textos. De este modo, el estudio contribuye a una comprensión más empírica y menos sesgada del framing mediático, y también ofrece una metodología replicable para analizar dinámicas discursivas en distintos contextos. Este enfoque es relevante dado que son pocos los que utilizan la modelación temática LDA (Hung y Chang, 2023).

Marco teórico

El marco teórico se construyó con base en tres elementos: comunicación pública de la ciencia y la tecnología, teorías del framing y análisis crítico del discurso. En conjunto, estos elementos permiten definir la unidad de análisis, el procesamiento de los datos y su interpretación.

En particular, los modelos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología proporcionan el marco para justificar la selección de las noticias. Las teorías de framing permiten conceptualizar el contenido de las noticias dentro de encuadres específicos mientras que éstas, en conjunto con el análisis crítico del discurso, brindan las herramientas teóricas para su interpretación.

Uno de los temas centrales en la CPCyT es el de los modelos de comunicación científica. Lewenstein (2003) señaló que la creencia en la falta de conocimientos científicos en el público llevó al desarrollo de un modelo deficitario. Posteriormente, surgieron otros modelos que aspiran a la comunicación dialógica, horizontal y participativa, como el modelo contextual, el modelo de la experiencia no profesional y el modelo de participación pública. Inicialmente se asumió que estos modelos competían entre sí, pero investigaciones recientes han demostrado que pueden coexistir en las actividades de CPCyT (Osorio, Botero y Botero, 2009; Peña, Laclau y Lacoa, 2016, Levin y De Filippo, 2021).

Trench (2008) exploró otros modelos asociados con la historia de las teorías de la comunicación social y su integración en las actividades de comunicación científica. Según este autor, en la comunicación sanitaria convergen dos modelos: el médico, centrado en la transmisión de información por parte de expertos hacia un público homogéneo, y el educativo, que considera las percepciones y comprensiones de los sectores sociales a los que se dirigen los contenidos.

Además, se ha discutido ampliamente sobre los factores que influyen en la selección de temas de ciencia y salud en el periodismo. Badenschier y Wormer (2012) identificaron patrones globales en los principales campos de la ciencia cubiertos por los medios de comunicación, y concluyen que “la medicina/salud y la biología dominan la cobertura científica a nivel mundial” (p. 61). También destacaron la importancia del factor temporal ligado a la actualidad, que guía las decisiones editoriales sobre la presentación de noticias científicas y de salud. Además, sugieren que factores como la importancia política, económica y sociocultural, la sorpresa (revelación de algo nuevo o diferente de lo pensado previamente) y la utilidad (consejos prácticos para la vida diaria, ya sea médicos o técnicos) deben ser considerados al decidir incluir contenidos en la agenda.

Asimismo, no existe un único modelo teórico-metodológico para definir el framing (encuadre) (Scheufele, 1999; D’Angelo, 2012). No obstante, destacan tres enfoques consolidados sobre los cuales se han establecido las premisas iniciales: interaccionismo simbólico, fenomenología y etnometodología (Sádaba, 2001; Koziner, 2013). En términos generales, los encuadres se definen como el conjunto de referencias primarias de un grupo social específico que facilitan la comprensión del mundo (Goffman, 2012). En los estudios de comunicación se retoma la noción de Entman (1993), la cual describe la construcción de los encuadres como un proceso mediante el cual los medios de comunicación seleccionan ciertos aspectos de la realidad a los que otorgan un mayor énfasis o importancia, definiendo así un problema, ilustrando sus causas y proponiendo soluciones o conductas a seguir.

Es posible clasificar los estudios de este tipo en dos bloques: marcos de medios y marcos individuales. Esta investigación prioriza el primero, entendido como “una idea organizadora central o línea argumental que proporciona significado a una serie de eventos en desarrollo… El marco sugiere de qué trata la controversia, la esencia del asunto” (Gamson y Modigliani, 1989, p. 143). La técnica predominante en este tipo de estudios es el análisis de contenido (Tuchman, 1978), donde los contenidos periodísticos funcionan como indicadores de las rutinas de trabajo de los periodistas. En este trabajo, las unidades de observación son las noticias, mientras que los encuadres o unidades de análisis equivalen a las unidades temáticas (UT).

En cuanto al análisis crítico del discurso (ACD), asume que los discursos son actos comunicativos que deben estudiarse en relación con sus contextos de producción y recepción (Van Dijk, 2005). El ACD se enfoca en los fenómenos que trascienden la oración, argumentando que los significados discursivos no residen únicamente en las palabras y enunciados, sino que se construyen a partir de las relaciones entre la estructura cognitiva y la sociedad (Meersohn, 2005). Por tanto, existen macroestructuras que reflejan el contenido global del texto y microestructuras vinculadas a aspectos gramaticales, ambas contribuyendo a la transmisión de normas y valores mediante la descripción de individuos, grupos y eventos que legitiman ideologías a través de los medios de comunicación (Pérez, 2023). En este caso, las microestructuras son las subunidades mediante las cuales se desglosan las noticias, como el encabezado, la fecha, el nombre del diario y el cuerpo o resto de la nota, mientras que las macroestructuras corresponden a las unidades temáticas (UT), definidas por los significados establecidos entre los datos y los términos asignados.

Metodología

La estrategia metodológica se diseñó en cinco etapas. En primer lugar, en la búsqueda y selección del corpus, conformado por noticias en español sobre vacunación COVID-19 publicadas en Clarín y La Nación entre enero de 2020 y diciembre de 2021, a partir de la base EMIS. Posteriormente, se procedió a la organización de la información, estructurando los datos en encabezado, fecha, diario y cuerpo de la noticia para facilitar el análisis. En tercer lugar, se aplicaron modelos LDA, un enfoque de aprendizaje automático no supervisado, para identificar patrones temáticos latentes en el contenido textual. A continuación, y de manera complementaria, se realizó un análisis de contenido, extrayendo categorías temáticas de forma sistemática y cuantificando su aparición. En quinto y último lugar, se implementó una periodización y etiquetado de temas, permitiendo vincular los patrones detectados con momentos específicos del periodo analizado. Seguidamente, se describe en detalle cada una de las etapas de la metodología.

Conformación del corpus

Se elaboró una base de noticias utilizando la base de datos EMIS (ISI Emerging Markets Group Company), la cual es de pago y brinda acceso a noticias de más de 197 países, incluidos los de América Latina y el Caribe (Cruz-Mendoza et al., 2025). La selección se realizó en la Argentina y abarca el periodo del 30 de enero de 2020 (declaración de emergencia de salud pública internacional) al 24 de diciembre de 2021 (primer año del desembarque de vacunas en el país) y considera noticias de diarios en línea. Para identificar las noticias se eligió el idioma español y las palabras clave “vacuna covid 19” y sus derivados “vacunas (s)”, “vacunación”, “vacunado (s)”, “vacunada (s)”, “vacunarse”, “vacunaron” y “vacunar”.

Se seleccionaron aquellos periódicos con los que EMIS mantiene convenios, lo que facilita el acceso eficiente a sus contenidos. Esta elección respondió a criterios de factibilidad para el muestreo, considerando la disponibilidad y el procesamiento de la información. La primera búsqueda incluyó 29.279 noticias publicadas en La Nación, Clarín, La Voz del Interior, Crónica y El Cronista. Sin embargo, para este estudio se consideraron únicamente las noticias provenientes de los diarios Clarín y La Nación (n=20.799), ya que ambos cuentan con cobertura informativa continua durante todo el período analizado y son los diarios de mayor consumo semanal en el país (Newman et al., 2023), lo que evita sesgos regionales y noticias de periódicos orientados temáticamente.

Técnicas

A partir del enfoque de métodos mixtos se emplearon dos técnicas para el tratamiento de los datos (Johnson y Onwuegbuzie, 2007, p. 17): Análisis de contenido y Latent Dirichlet Allocation (LDA).[6]

Análisis de contenido mixto: los datos son el elemento básico del análisis de contenido y constituyen la base sobre la cual trabaja el especialista (Krippendorff, 2018). Su propósito es adoptar un enfoque sistemático y objetivo de cuestiones de medición en donde la cuantificación es una característica importante (Franzosi, 2007). En el enfoque inductivo, las categorías o temas se extraen de los datos (Cho y Lee, 2014). En este caso los datos son el contenido de las noticias y se organizan en cuatro subunidades: el encabezado, la fecha, el nombre del diario y el cuerpo o resto de la nota. La fecha y el diario son de utilidad para identificar las frecuencias en la publicación de contenidos en un periodo de tiempo. En cambio, el encabezado y el cuerpo son los datos que permiten identificar las unidades temáticas (UT).

Latent Dirichlet Allocation (LDA)[7]: dentro de las diversas técnicas del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), un campo de las ciencias computacionales que permite a los sistemas informáticos interpretar y manejar el lenguaje humano (Bird, Klein y Loper, 2009), se optó por utilizar LDA. Este enfoque se clasifica como un método de aprendizaje automático no supervisado para el análisis de textos, lo que permite detectar patrones en grandes volúmenes de datos (Ejaz, Ittefaq y Jamil, 2023). LDA se basa en un modelo probabilístico generativo donde cada noticia, se representa como una combinación aleatoria de temas latentes, los cuales están definidos por una distribución específica de palabras (Blei, Ng y Jordan, 2003). LDA parte de los siguientes supuestos:

● Las palabras a menudo ocurren juntas, y estas coocurrencias o grupos de palabras, llevan rastros de significado (Ejaz et al., 2023).

● Los temas son grupos de palabras que coexisten a través de documentos de acuerdo con ciertos patrones inferidos al ignorar el orden de las palabras de acuerdo con una suposición de “bolsa de palabras” (Ejaz et al., 2023).

● Al observar patrones y variaciones en el uso de estos grupos de palabras se pueden hacer inferencias para definir temas en grandes conjuntos de datos (Ejaz et al., 2023).

● El número de temas (k) se fija a priori. Debido a que en general no se conoce el número de temas, se ajustan modelos con varios números diferentes y el número óptimo se determina de una manera basada en datos (Grün y Hornik, 2011).

● Se considera a un texto como una secuencia de palabras y a una palabra como una secuencia significativa de caracteres (Rosati, 2021). Así, el modelo LDA estima cuáles son los términos que tienen la mayor probabilidad de pertenecer a un determinado tópico (Piñeyrúa, 2021).

● Cada documento es una combinación de tópicos, en otras palabras, contiene palabras que pertenecen a una pluralidad de tópicos en proporciones particulares (Piñeyrúa, 2021).

● A su vez, los tópicos son una combinación de palabras. Es importante subrayar que las palabras pueden ser compartidas entre tópicos, por eso el modelo LDA permite que los tópicos se “solapen” en un documento particular del corpus, en lugar de tratar a los tópicos como categorías excluyentes (Piñeyrúa, 2021).

● El modelo trabaja con dos parámetros: Gamma (probabilidad tópico por documento) y Beta (probabilidad tópico por palabra).

En este contexto, LDA permite descubrir temas dentro de un conjunto de datos (en este caso, las noticias) identificando grupos de palabras que tienden a aparecer juntas con cierta probabilidad. El modelo Latent Dirichlet Allocation (LDA) procede de la siguiente manera: primero, se determina la longitud del documento N a partir de una distribución de Poisson. Luego, se seleccionan los parámetros del modelo: K representa el número de temas; α (alpha) es el parámetro del vector de Dirichlet para la distribución de temas en cada documento; y β (beta) es el parámetro del vector de Dirichlet para la distribución de palabras en cada tema. En el proceso de inferencia variacional, γ (gamma) denota la distribución aproximada (variacional) para la distribución de temas en un documento específico.

1. Preprocesamiento: Se prepara el texto para el análisis, lo que implica unir las noticias en un solo formato, organizar y limpiar la información. Primero, se unieron todas las noticias en un solo documento. Luego, se separó la información en columnas: id (número de identificación), word (cuerpo de la noticia), encabezado (título), fecha, nombre del diario y país. Posteriormente, se limpió el texto; esto implica quitar las palabras vacías según la lista de “palabras vacías” (artículos, pronombres, preposiciones). Se añadieron otras palabras manualmente a la lista, como Coronavirus, Covid-19, vacunas, pandemia, contagios, entre otras que están directamente relacionadas con el tema y no marcan diferencias para definir las Unidades Temáticas (UT).

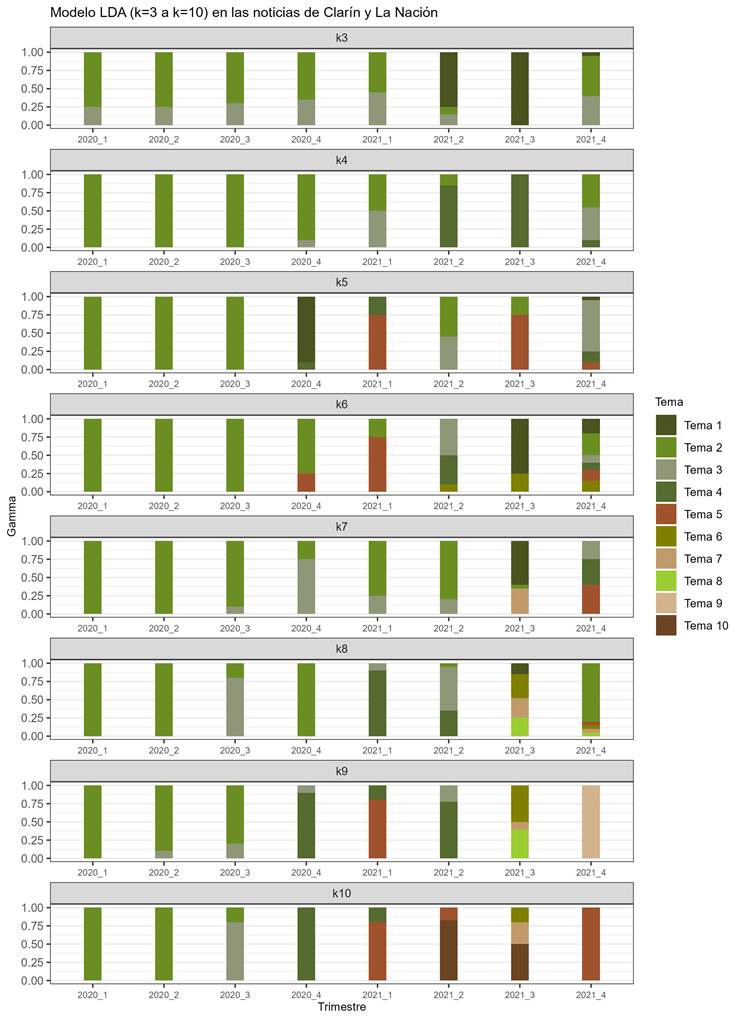

2. Procesamiento: Se establece el parámetro “k” que tiene un impacto directo en la forma en que se identifican, organizan y agrupan las palabras dentro de cada tema. Se probaron 8 parámetros “k” (entre 3 y 10) con el objetivo de observar el comportamiento de los datos en diferentes modelos, agrupando los documentos por trimestres. Esto permitió identificar el cambio de temas.

3. Interpretación: para seleccionar el parámetro “k” más adecuado para el análisis, se procedió de varios modos.

● Primero se observó el número de temas en función de la dinámica general del número de noticias: es de esperar que, en los momentos con mayor número de noticias la heterogeneidad temática sea mayor. Así, se puede seleccionar el “k” que mejor coincida con esta dinámica.

● En segundo lugar, se realizó un análisis de contenido (1) de las unidades temáticas de aquellos “k” que mejor coincida con la dinámica. El objetivo de este procedimiento es verificar que una mayor desagregación temática permite ver conjuntos de palabras diferentes y no sea un mero artefacto de la técnica.

● Finalmente, se realizó un proceso de iteración de los pasos anteriores para verificar que a) al aumentar el “k” no se generen más divisiones temáticas en un período determinado y b) si se generan nuevas divisiones que éstas no aporten realmente nuevos temas, sino que sean divisiones forzadas por la metodología. Esto se logra con el análisis de contenido.

4. Etiquetado de los temas: una vez seleccionado el “k”, es necesario interpretar el contenido de cada uno de los conjuntos que lo componen. Para ello se procedió de tres modos complementarios.

● Se utilizó el análisis de contenido previamente realizado para identificar las palabras más frecuentes en cada subconjunto.

● Se llevó a cabo una búsqueda de palabras en los periodos establecidos (trimestres) para conocer los temas abordados.

● Se obtuvo una muestra aleatoria de noticias de cada tema y se procedió a su lectura completa para analizar el contenido, para asignar una etiqueta a cada Unidad Temática, como se describe a continuación.

La lectura y clasificación de las noticias se llevó a cabo mediante un procedimiento estructurado. En primer lugar, se diseñó una muestra de 378 noticias, calculada con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% respecto del total de la población analizada (21.483 noticias). El propósito de este ejercicio fue examinar el contenido de las noticias para identificar el tratamiento de la información en función de los modelos de comunicación científica, siguiendo la propuesta de Trench (2008).

En este marco, se realizó la lectura a texto completo de las noticias, que fueron clasificadas de acuerdo con los lineamientos presentados en el marco teórico en cuatro grupos que corresponden a la combinatoria de dos categorías, a) modelo médico, b) modelo educativo, c) ambos modelos y d) ausencia de modelos. La inclusión de una noticia en una categoría respondió a los siguientes criterios. Para el modelo médico, el criterio fue la identificación de información desde expertos hacia un público homogéneo. Por su lado, el criterio para el modelo educativo se basó en la difusión de recomendaciones por parte de especialistas, considerando las percepciones y niveles de comprensión de distintos sectores sociales. El modelo mixto combina atributos de los modelos anteriores, y finalmente se estableció un grupo que incluye noticias que no encajan en ninguna de estas clasificaciones.

Resultados

Respecto a la información descriptiva, la muestra tiene 20.799 noticias del periodo 30 de enero de 2020 al 24 de diciembre de 2021. Se conforma por los diarios La Nación (76%), Clarín (24%).

El contenido de las noticias tiene un total de 141.913 palabras. Las veinte que aparecen con mayor frecuencia son: ministerio (42.391), datos (39.724), muertos (34.922), infectados (34.234), partido (33.056), abiertos (32.490), días (29.918), nacional (29.627), año (28.429), provincia (27.404), contagios (25.323), mayor (25.163), vez (23.529), mientras (23.403), segunda (23.286), nación (22.673), enfermedad (22.262), pacientes (21.938), autoridades (21.048) y nuevos (20.837).

De forma general, a partir de la frecuencia de aparición de las palabras se puede hacer una inferencia sobre algunos temas que se abordaron durante la pandemia, por ejemplo, la presentación de información, ya sea de contagios, infectados o muertes a nivel nacional y en las provincias. De igual forma, se observan algunos actores, como los ministerios, pacientes, el presidente y otras autoridades. Sin embargo, no es posible identificar temas de forma clara, para lo que se recurre a las otras técnicas propuestas en la metodología, análisis de contenido y LDA.

Los datos se organizan de la siguiente forma.

Figura 1. Modelo LDA (k=3 a k=10) en las noticias de Clarín y La Nación.

Fuente: elaboración propia.

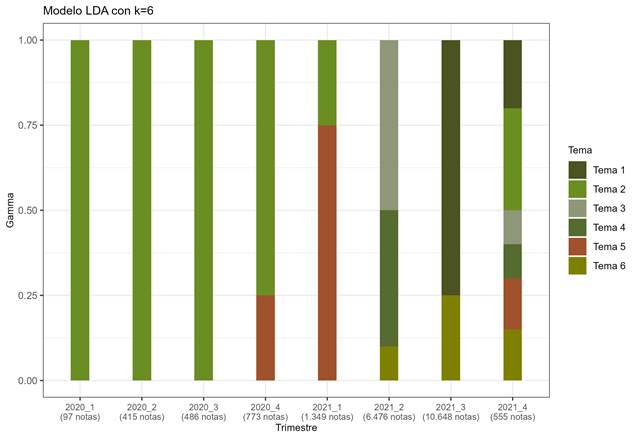

Mediante el procedimiento explicado en la metodología, se estableció que el mejor “k” para realizar el análisis temático del conjunto de noticias es k=6 (Figura 2). Los conjuntos de palabras y sus frecuencias que surgen del análisis de contenidos de estos clústeres pueden verse en la Tabla 1. Así, surgen 6 temáticas: Descripción de la pandemia a nivel nacional, Descripción de la pandemia a nivel internacional, Descripción de casos en menores, Descripción de la pandemia en provincias, Vacunación y vacunas y Consecuencias de la vacunación.

El siguiente gráfico representa un análisis temporal de noticias mediante un modelo LDA, categorizando los temas predominantes (k=6) en distintos trimestres desde el año 2020 hasta 2021. Cada barra corresponde a un trimestre y está dividida en los temas identificados. La altura de cada segmento dentro de una barra refleja la proporción en la que un tema estuvo presente durante ese periodo, pero no indica volumen.

Se observa que durante 2020 el tema representado por el Tema 2 fue dominante en todos los trimestres. En 2021, comienzan a emerger otros temas, y destaca el Tema 5 en el primer trimestre y la diversificación de temas en el segundo trimestre con una presencia relevante de Temas 3, 4 y 6. Esto sugiere un cambio en el enfoque de las noticias con el paso del tiempo, posiblemente relacionado con nuevos desarrollos en el contexto analizado.

Figura 2. Modelo LDA con k=6

Fuente: elaboración propia.

Tema 1: Descripción de la pandemia a nivel nacional

Los términos asociados a este tema reflejan una narrativa centrada en la gestión de la pandemia desde una perspectiva interna. Palabras como “datos”, “infectados”, “departamento” y “ministerio” destacan la importancia del seguimiento estadístico y la coordinación institucional. Términos como “muertos”, “residencia” y “enfermedad” subrayan el impacto humano de la pandemia, mientras que palabras como “sugerencia” y “error” sugieren un debate sobre la toma de decisiones y las políticas implementadas. Este análisis contextualiza cómo, en el primer año de la pandemia, el país enfrentó una “ola” inicial del virus, con las provincias y la nación adoptando medidas para mitigar su impacto.

Tema 2: Descripción de la pandemia a nivel internacional

El análisis global se centra en el “virus”, los “países” y el “gobierno”, destacando cómo la pandemia afectó a múltiples naciones y cómo los líderes, incluido el “presidente” argentino, respondieron a esta crisis mundial. Palabras como “mundo” y “china” apuntan a una narrativa internacional y a la relación de la Argentina con otros países. A su vez, términos como “cuarentena”, “contagios”, y “medidas” evidencian los esfuerzos por contener el virus.

Tema 3: Descripción de casos en menores

La mención recurrente de términos como “infectados”, “contagios” y “menor” sugiere que los niños y adolescentes se convirtieron en un punto de atención especial dentro del manejo de la pandemia. Conceptos como “sugerencia”, “autoridades”, y “transcurriendo” reflejan que las medidas relacionadas con los menores de edad se ajustaban en tiempo real, a medida que las cifras y los datos se hacían más claros. Esto subraya la necesidad de políticas adaptativas y una respuesta sanitaria que tuviera en cuenta las particularidades de esta población.

Tema 4: Descripción de la pandemia en provincias

El foco en las “provincias” y términos como “departamento”, “distritos”, y “medida” indica que la respuesta a la pandemia no fue homogénea, sino que varió según las regiones. Las palabras “muertos”, “ola”, y “detectado” refieren a los desafíos específicos en áreas con menor infraestructura sanitaria. Esto destaca la importancia de descentralizar las políticas públicas.

Tema 5: Vacunación y vacunas

Resaltan términos como “sputnik”, “primera”, y “campaña”, lo que refleja el papel central de la vacuna rusa en la estrategia argentina. Términos como “gobierno”, “plan”, y “población” indican que la vacunación se trató como un proyecto nacional, con especial atención a las personas en riesgo y a los mayores. Esta narrativa evidencia el esfuerzo por priorizar grupos vulnerables, a la vez que subraya los desafíos logísticos para implementar una campaña de vacunación masiva.

Tema 6: Consecuencias de la vacunación

La asociación de palabras como “muertos”, “criterio”, y “recuperados” refleja un análisis del impacto inicial de la vacunación en la salud pública. Términos como “avance”, “transcurriendo”, y “autoridades” sugieren un monitoreo constante de los resultados, con un enfoque en la reducción de la mortalidad y la contención de los contagios.

En conjunto, los datos revelan un panorama complejo de gestión, donde las decisiones nacionales y locales, junto con la interacción internacional, jugaron un papel clave en la lucha contra la Covid-19.

Tabla 1. Grupos de palabras del Modelo LDA (k=6) en las noticias de Clarín y La Nación

|

Tema |

Palabras (beta) |

Etiqueta |

|

1 (3.789 palabras de 18.759; 20%) |

datos (1.87), infectados (1.76), partido (1.51), abiertos (1.47), departamento (1.4), muertos (1.33), ministerio (1.24), lugar (1.01), sugerencia (1), residencia (0.994), error (0.988), enfermedad (0.986), menor (0.98), sanitarias (0.969), provincia (0.956), ola (0.941), algún (0.921), dni (0.91), figura (0.908), nación (0.895) |

Descripción de la pandemia a nivel nacional |

|

2 (3.891 palabras de 18.759; 21%) |

virus (0.471), países (0.454), gobierno (0.374), presidente (0.308), mundo (0.302), parte (0.255), unidos (0.25), menos (0.224), china (0.224), después (0.217), tiempo (0.201), contagios (0.196), tener (0.193), enfermedad (0.193), población (0.187), cuarentena (0.187), mayor (0.186), medidas (0.186), gran (0.184), fase (0.182) |

Descripción de la pandemia a nivel internacional |

|

3 (2.856 palabras de 18.759, 15%) |

datos (1.38), infectados (1.29), contagios (1.21), lugar (1.05), últimos (0.994), nación (0.846), autoridades (0.84), registran (0.742), menor (0.734), sugerencia (0.681), transcurriendo (0.648), positivos (0.624), partido (0.618), completaron (0.606), inicio (0.568), algún (0.555), atraviesa (0.538), contabilización (0.535), sanitarias (0.532), surgen (0.526) |

Descripción de casos en menores |

|

4 (3.657 palabras de 18.759; 19%) |

ministerio (1.47), abiertos (1.45), departamento (1.42), muertos (1.42), partido (1.23), ola (0.965), enviar (0.87), toma (0.868), provincia (0.853), monitor (0.851), realiza (0.849), proceso (0.845), sola (0.839), medida (0.832), error (0.824), distritos (0.821), fecha (0.817), detectado (0.809), afecta (0.802), contabilizan (0.8) |

Descripción de la pandemia en provincias |

|

5 (2.585 palabras de 18.759; 14% ) |

gobierno (0.608), sputnik (0.401), nacional (0.34), ministerio (0.318), primera (0.306), presidente (0.303), personal (0.267), ministro (0.267), segunda (0.235), mayores (0.233), parte (0.228), población (0.224), campaña (0.221), astrazeneca (0.213), buenos_aires (0.202), plan (0.201), datos (0.199), después (0.192), riesgo (0.191), menos (0.189) |

Vacunación y vacunas |

|

6 (1.981 palabras de 18.759; 10% ) |

ministerio (2.12), indica (1.96), muertos (1.73), nacional (1.55), distritos (1.55), departamento (1.5), transcurriendo (1.48), criterio (1.45), inicio (1.42), autoridades (1.4), abiertos (1.32), partido (1.26), recuperados (1.23), segunda (1.17), afecta (1.16), registra (1.06), contagios (1.01), fecha (1), avance (0.953), mayor (0.916) |

Consecuencias de la vacunación |

Fuente: elaboración propia.

En lo concerniente al modelo de análisis, observando este conjunto de datos, constatamos lo siguiente:

● En los primeros períodos, las noticias parecen ser más homogéneas, centrándose sobre todo en aspectos internacionales sobre el avance de la pandemia y la posición nacional en el contexto internacional. Por ejemplo, algunas noticias reportaron la situación en China, con más de 80 mil infectados y medidas extremas para contener el virus (Clarín, 26 de enero de 2020). Asimismo, destacaron casos de personas que regresaron de otros países y contagiaron a nacionales (La Nación, 25 de marzo de 2020). También se cubrió la declaración de emergencia nacional en Estados Unidos y la expansión del virus en América (Clarín, 26 de abril de 2020), así como declaraciones de políticos sobre los informes de la OMS (La Nación, 5 de marzo de 2020). Esta cobertura reflejaba la preocupación global y situaba a la Argentina dentro del contexto de una pandemia con alcance verdaderamente mundial.

● A medida que avanza la pandemia y aumenta el número de noticias, crece la heterogeneidad temática. Se comienza a discutir sobre aspectos políticos y efectos de las vacunas (Polack, 2020) y, posteriormente, las consecuencias de su uso en poblaciones específicas (Dapelo, 2020).

● La disminución de la pandemia, y del número de noticias consecuente, mantiene cierta diversidad temática, aunque disminuye el volumen de ciertos temas. Vuelven a hacerse presentes temáticas de los primeros periodos, especialmente retomando la dimensión internacional del problema y el surgimiento de otras discusiones de salud como el caso del Ómicron (Clarín, 7 de diciembre de 2021; La Nación, 17 de diciembre de 2021).

Mirada en conjunto, la información anterior muestra un panorama en el que al inicio de la pandemia se informa y discuten temas asociados a la descripción internacional del avance de la pandemia, junto al rol que juega el país en esa dinámica. Esta discusión es hegemónica en los medios analizados hasta el tercer trimestre del 2020 inclusive. A partir de ese momento, con la existencia material de las vacunas como una realidad internacional, se comienza a discutir sobre sus efectos y la seguridad de su aplicación, información que está matizada por interpretaciones políticas diversas acerca del lugar de la Argentina en las negociaciones internacionales.

A raíz de un episodio puntual, conocido como “Vacunatorio VIP”, con la difusión la noticia acerca de una campaña de vacunación encubierta para altos funcionarios que provocó indignación pública, surge información y una crítica política a la gestión de las vacunas y el rol del gobierno nacional en su gestión.[8] Esta discusión, que comienza a finales de 2020, se vuelve hegemónica en el primer trimestre de 2021 y logra instalarse en la agenda fuertemente en el segundo trimestre de 2021.

En respuesta a los eventos previos, el gobierno nacional destacó los aspectos inclusivos de las campañas de vacunación, poniendo énfasis en la relación entre la gestión nacional de la pandemia y su implementación a nivel regional, provincial y municipal. Al mismo tiempo, se abordó públicamente la distribución de las vacunas y sus efectos en poblaciones específicas, particularmente en menores y adultos mayores. A medida que avanzaba el programa de vacunación y se lanzaba la campaña nacional de vacunación pediátrica, esta temática adquirió aún mayor relevancia.

Desde mediados de 2021, y por el resto del período, las consecuencias de las vacunas son un tema relevante que no desaparece de la agenda. Es fácilmente observable en la distribución temática que, el tema 2, que representa la dimensión internacional de la pandemia, es un tema muy importante al principio, luego pierde relevancia, para reaparecer al final del período. En la Argentina, se aprecia una evidente referencia al contexto internacional, que es más intensa al inicio de la pandemia, cuando los datos locales escasean. Esta referencia se diluye en la medida que los eventos locales (políticos y sanitarios) cobran relevancia.

El análisis de los modelos relevados tras la lectura completa de los textos muestreados según lo descrito en la metodología, se presenta de la siguiente manera: modelo médico (43 noticias, 11%), modelo educativo (21 noticias, 6%), modelo mixto (85 noticias, 22%) y sin un modelo identificado (229 noticias, 61%). Estos resultados indican que, aunque una parte significativa de las noticias analizadas se limitó a exponer datos epidemiológicos sin un marco interpretativo claro, lo que impidió su clasificación dentro de un modelo específico (61%), también existieron espacios donde se promovieron orientaciones concretas para la ciudadanía. Particularmente, un 33% de las noticias mostraron un modelo médico, mientras que un 28%, un modelo educativo. Entre ellas, se destacan la disponibilidad y distribución de vacunas, la aplicación de primeras y segundas dosis, la combinación de diferentes plataformas vacunales y la necesidad de refuerzos ante la aparición de nuevas variantes del virus.

Asimismo, surgieron controversias en torno a la seguridad y eficacia de ciertas vacunas, las desigualdades en el acceso a las dosis y los casos de “vacunación VIP”, cuando funcionarios y allegados al poder fueron inmunizados fuera del cronograma oficial. La geopolítica también desempeñó un papel clave en el debate público, en particular con respecto a la Sputnik V, cuya adquisición estuvo atravesada por cuestionamientos sobre su validación científica en el momento de su aprobación.

El proceso de vacunación no estuvo exento de desafíos logísticos y comunicacionales. En ciertos momentos, la falta de información clara generó incertidumbre y críticas hacia las instituciones de salud nacionales, especialmente en lo referente a la combinación de vacunas y la duración de la inmunidad conferida. Tanto en los casos en los que fue posible identificar modelos de comunicación científica como en aquellos donde la información se presentó sin un marco interpretativo, la cobertura mediática evidenció el papel central de la comunicación científica en la gestión de la pandemia y en la resolución de la crisis sanitaria.

Discusión y conclusiones

La gestión de la pandemia de Covid-19 en la Argentina, así como la llegada y distribución de las vacunas, puede entenderse a través de un análisis multidimensional que abarca tanto los encuadres discursivos utilizados en la comunicación pública, como las decisiones políticas adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria. Las preguntas clave sobre cómo se abordó la pandemia, cómo se estructuraron las narrativas en torno a ella y cuáles fueron los encuadres predominantes y sus cambios, se resuelven a lo largo de este análisis de noticias.

El uso de procesamiento de lenguaje natural y el modelo LDA, permitió identificar los temas más relevantes en la discusión pública sobre la pandemia, la vacunación y su impacto en la salud pública a lo largo del tiempo. Además, evidenció cómo estos temas evolucionan y cambian conforme surgen nuevos acontecimientos que reconfiguran la agenda mediática. A partir de este análisis, y correlacionando estos datos con los eventos sociales y políticos ocurridos en el país, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

La mirada internacional: desde el inicio de la crisis sanitaria, los medios recurrieron constantemente a ejemplos y contrastaciones con políticas de otros países para contextualizar la situación local, comparar estrategias de gestión y evaluar la efectividad de diferentes enfoques en la contención del virus. En particular, la llegada y distribución de vacunas fue un tema abordado con una perspectiva global, destacando el desarrollo de vacunas en países como Estados Unidos, Rusia y China, así como los acuerdos internacionales firmados por el gobierno argentino para su adquisición[9]. Además, la evolución de la pandemia en Europa y América del Norte sirvió como un marco de referencia para anticipar posibles escenarios en la Argentina, lo que refuerza la idea de que la crisis debía interpretarse en un contexto globalizado.

La mirada internacional se diluye cuando aparecen eventos locales importantes: si bien la pandemia fue un fenómeno global, la atención de los medios argentinos tendió a centrarse en cuestiones nacionales cuando emergieron eventos de gran relevancia a nivel local. Por ejemplo, la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V al país generó una cobertura masiva en la que el enfoque pasó de lo internacional a lo provincial, poniendo en el centro del debate la estrategia de vacunación del gobierno, la distribución de dosis y la priorización de ciertos grupos poblacionales.[10] Del mismo modo, el avance de la segunda ola de contagios, las restricciones impuestas por el gobierno y las tensiones entre la Nación y las provincias por el manejo de la crisis desviaron la mirada de la situación internacional. Este fenómeno evidencia que, aunque los medios suelen adoptar un enfoque global, la agenda informativa se reconfigura en función de los acontecimientos internos que generan mayor interés y debate en la opinión pública, algo que ya había sido señalado por trabajos previos (Cuberli y Albarronedo, 2020; Zunino, 2022).

Más allá de los aspectos estrictamente sanitarios, la pandemia se entrelazó con dinámicas políticas y económicas que influyeron significativamente en la cobertura mediática. La gestión de la crisis sanitaria fue objeto de disputas entre el oficialismo y la oposición, lo que llevó a que el debate sobre la vacunación estuviera atravesado por posturas ideológicas y conflictos partidarios (Herrero & Belardo, 2021; Visacovsky, 2024). Un claro ejemplo de ello fue la controversia en torno a la Sputnik V, donde la decisión del gobierno de priorizar su compra fue criticada por sectores opositores que cuestionaron su falta de aprobación inicial por parte de organismos internacionales. Asimismo, el escándalo del “Vacunatorio VIP” expuesto en febrero de 2021, desvió la atención de la cobertura sanitaria hacia un escándalo de corrupción con fuerte impacto político (Juares & Zjlistra, 2024). En este contexto, los medios no sólo informaron sobre la evolución de la pandemia y el proceso de vacunación, sino que también amplificaron disputas políticas que influyeron en la percepción pública de la crisis. La interacción entre salud y política se consolidó como un eje central en la agenda mediática, y evidenció que la pandemia fue un desafío sanitario, y también un fenómeno atravesado por luchas de poder y debates sobre la transparencia en la gestión gubernamental.

En cuanto a los modelos de comunicación científica que fueron tomados como marco teórico de la literatura relevante, (modelo médico, modelo educativo, mixto y ninguno) reflejan la diversidad de enfoques utilizados para transmitir información sanitaria basada en evidencia científica. En muchos casos, la información epidemiológica se presenta sin un marco interpretativo claro. Tal como indican Focás y Zunino (2020), cuando mencionan que solo cuatro de cada diez de estas noticias aportaron información útil sobre medidas de prevención o modos de resolución de las eventualidades cotidianas asociadas al confinamiento.

El modelo médico destaca la voz de expertos, como epidemiólogos y profesionales de la salud, quienes explican los riesgos, el impacto del virus y las estrategias para contenerlo, basándose en datos científicos y estudios clínicos. Por su parte, el modelo educativo no solo busca informar, sino también orientar a la ciudadanía en la adopción de medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y la importancia de la vacunación. En tanto, el modelo mixto combina ambos enfoques, proporcionando información técnica junto con estrategias pedagógicas para facilitar su comprensión por parte del público. Finalmente, la alta presencia de noticias sin un modelo de comunicación científica explícito sugiere que una gran proporción del contenido mediático se limita a reportar cifras y acontecimientos sin una contextualización que ayude a la población a interpretar estos datos. Sin embargo, incluso en estos casos, la disponibilidad de información epidemiológica sigue siendo clave para que la sociedad acceda a datos objetivos sobre la crisis sanitaria y pueda tomar decisiones informadas. Es importante señalar que en algunos casos los medios incluyen contenidos ajenos a la crisis sanitaria, como noticias de farándula o entretenimiento, que no aportan información significativa para la comprensión del problema de salud pública y pueden desviar la atención de los aspectos clave de la emergencia. Lo anterior evidencia la importancia de fortalecer la comunicación científica en situaciones de emergencia, asegurando que los datos no solo sean accesibles, sino también comprensibles y relevantes para la ciudadanía.

Por último, la modelación temática LDA resulta oportuna para analizar grandes volúmenes de noticias, pero se recomienda complementar con otras metodologías, como el análisis de discurso de los textos completos, ya que esto ayuda a contextualizar los datos, en este caso, las palabras que conforman las unidades temáticas. De este modo, mediante esta propuesta de estudio integral, se puede observar cómo las narrativas en torno a la pandemia y las decisiones gubernamentales se entrelazaron, y cómo las respuestas del gobierno se fueron transformando a medida que surgían nuevos datos e informaciones. Esta metodología de análisis no solo aporta una visión precisa de los eventos y sus representaciones en los medios, sino que también permite detectar patrones clave en las estrategias de comunicación pública y en las políticas implementadas durante la crisis.

Referencias

Adissi, G. (2023). La enfermería retratada por la prensa digital durante la pandemia por Covid-19. Una aproximación cualitativa a una región sanitaria del conurbano bonaerense (Argentina, 2020-2021). De Prácticas y Discursos, 12(20).

Ajana, B., Engstler, E., Ismail, A. y Kousta, M. (2023). Risk consciousness and public perceptions of Covid -19 vaccine passports. Social Science Information, 62(2), 233-258.

Alhassan, R. Owusu-Agyei, S., Ansah, E. y Gyapong, M. (2021). Covid -19 vaccine uptake among health care workers in Ghana: a case for targeted vaccine deployment campaigns in the global south. Human resources for health, 19, 1-12.

Anwar, A., Malik, M., Raees, V. y Anwar, A. (2020). Role of mass media and public health communications in the Covid-19 pandemic. Cureus, 12(9), e10453. https://doi.org/10.7759/cureus.10453

Arcangeletti, A. (2021). La Covid-19 en los medios digitales de la Argentina. Un estudio sobre los discursos de control y sanción y las representaciones de las víctimas. Intersecciones en Comunicación, 1(15). https://doi.org/10.51385/ic.v1i15.60

Badenschier, F., & Wormer, H. (2012). Towards a special theory of news selection for science news? In S. Rödder, M. Franzen, & P. Weingart (Eds.), The sciences' media connection: Public communication and its repercussions (Sociology of the Sciences Yearbook, pp. 59-86). Springer.

BBC News Mundo. (2021, 20 de febrero). El escándalo de las vacunas en Argentina: el ministro de Salud dimite tras conocerse la vacunación irregular de funcionarios y otras personalidades. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56134097

Bhatti, S., Billinson, P., Cornell, L., Das, A., Gammon, C., Kelly, L., ... y Kristiansen, S. (2022). A country comparative analysis of international print media’s framing of the Covid-19 pandemic. International Journal of Communication, 16, 27.

Bird, S., Klein, E. y Loper, E. (2009). Natural language processing with Python. O’Reill

Bitar, Z., Al-Ajmi, M., Maadarani, O., Shammari, Y., Elzoueiry, M. y Al-Muwaizri, M. (2021). Attitude (Acceptance) of the Covid -19 Vaccine among Adult Kuwait Oil Company Workers. Open Journal of Internal Medicine, 11(04), 210-219.

Blanco, P. (2024a, 12 de julio). Vacunatorio VIP: procesaron a Ginés González García y le dictaron un embargo por 130 millones de pesos. https://www.infobae.com/judiciales/2024/07/12/vacunatorio-vip-procesaron-a-gines-gonzalez-garcia-y-le-dictaron-un-embargo-por-130-millones-de-pesos/

Blanco, P. (2024b, 17 de octubre). Vacunatorio Vip: confirmaron el procesamiento de Ginés González García y ordenaron investigar a quienes fueron inmunizados. https://www.infobae.com/judiciales/2024/10/17/vacunatorio-vip-confirmaron-el-procesamiento-de-gines-y-ordenaron-investigar-a-quienes-fueron-inmunizados/

Blei, D., Ng, A. y Jordan, M. (2003). Latent dirichlet allocation. Journal of machine Learning research, 3, 993-1022.

Boucher, J., Kim, S., Jessiman-Perreault, G., Edwards, J., Smith, H., Frenette, N., ... y Scott, L. (2023). HPV vaccine narratives on Twitter during the Covid -19 pandemic: a social network, thematic, and sentiment analysis. BMC Public Health, 23(1), 694.

Cabás, P. (2020). Gestión de la Comunicación de crisis del Covid-19 en la isla de Tierra del Fuego, Argentina. Revista ComHumanitas, 11(3), 96-125.

Castrelo, V. y Schuttenberg, M. (2022). La prensa de derecha y el Covid-19. Una mirada comparada entre La Nación (Argentina) y El Mercurio (Chile) en los primeros meses de la pandemia. Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales, 17, 56-86.

Catalan-Matamoros, D. y Peñafiel-Saiz, C. (2019). Specialty matters. Analysis of health journalists’ coverage about vaccines. El profesional de la información, 28(2), 3.

Centenera, M. (2021, 20 de febrero). Vacunatorio VIP: Un escándalo de vacunas a figuras influyentes le cuesta el cargo al ministro de Salud de Argentina. El País. https://elpais.com/internacional/2021-02-20/un-escandalo-de-vacunas-a-figuras-influyentes-le-cuesta-el-cargo-al-ministro-de-salud-de-argentina.html

Chávez, V. (2022, 16 de marzo). COVID-19: más de 6 millones de personas recibieron su segunda dosis hace más de 5 meses y aún siguen sin refuerzo. https://www.infobae.com/salud/2022/03/16/covid-19-mas-de-6-millones-de-personas-recibieron-su-segunda-dosis-hace-mas-de-5-meses-y-aun-siguen-sin-refuerzo/

Chequeado. (2022, enero 3). A un año del inicio del plan de vacunación en la Argentina, los datos más sobresalientes de la campaña. Chequeado. https://chequeado.com/el-explicador/a-un-ano-del-inicio-del-plan-de-vacunacion-en-la-argentina-los-datos-mas-sobresalientes-de-la-campana/

Cho, J. y Lee, E. (2014). Reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: Similarities and differences. Qualitative report, 19(32).

Clarín. (2020, 26 de enero). China endureció las medidas para luchar contra el coronavirus y admite que se está fortaleciendo: los muertos ya son 80. Clarín. https://www.clarin.com/mundo/china-restringio-viajes-endurecio-medidas-luchar-coronavirus_0_a_14pBQ_.html

Clarín. (2020, 26 de abril). Coronavirus en Estados Unidos: la emergencia desnuda la crisis del sistema y las fallas de liderazgo. Clarín. https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-unidos-emergencia-desnuda-crisis-sistema-fallas-liderazgo_0_GaHVth4jj.html

Clarín. (2020, 27 de diciembre). La Sputnik V llegó al país y la vacunación empieza entre el lunes y el martes en todas las provincias a la vez. Clarín. https://www.clarin.com/sociedad/sputnik-v-llego-pais-vacunacion-empieza-lunes-martes-todas-provincias-vez_0_A1eA_-x6b.html

Clarín. (2021, 24 de enero). Vacunas: a una semana de que termine el mes, recién llegarán 600.000 de las 4,7 millones de dosis anunciadas. Clarín. https://www.clarin.com/sociedad/vacunas-semana-termine-mes-recien-llegaran-600-000-4-7-millones-dosis-anunciadas_0_-UqYwOVS_.html

Clarín. (2021, 7 de diciembre). Los chicos son los más afectados por la pandemia en Europa: la OMS llama a protegerlos. Clarín. https://www.clarin.com/mundo/chicos-afectados-pandemia-europa-oms-llama-protegerlos_0_t21k0_ojf.html

Cruz-Mendoza, E., Levin, L., & Milillo, M. A. (2025). Base de datos de noticias asociadas al paper "Noticias y vacunas Covid-19 en Argentina. Un análisis de modelación temática" [Data set]. En Austral Comunicación. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.16875361

Cuberli, M. y Albardonedo, M. (2020). La construcción discursiva de la vacuna contra el COVID-19 en un portal digital de noticias argentino. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, 19(35).

Cuesta, M. y Balsa, J. (2021). Representaciones en torno a la gestión política de la pandemia. Subred Identidades y pasiones políticas. Red del Estudio Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia en Argentina.

Dapelo, S. (2020, 29 de diciembre). Coronavirus en la Argentina: el Gobierno lanza el plan de vacunación en todo el país. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-lanza-plan-vacunacion-todo-pais-nid2554108/

D’Angelo, P. (2012). Studying Framing in Political Communication with an Integrative Approach. American Behavioral Scientist, 56(3), 353-364.

Dasch, S., Wachinger, J., Bärnighausen, T., Chen, S. y McMahon, S. (2023). Deliberation, context, emotion and trust–understanding the dynamics of adults’ Covid-19 vaccination decisions in Germany. BMC Public Health, 23(1), 136.

Demonte, F. (2022). Narrativas mediáticas sobre Covid-19 en barrios populares, Argentina. Perspectivas de la Comunicación, 15(1), 7-42.

Demonte, F., Bruno, D., Lozano, L., Mena, M. y Pereira, A. (2024). Conversación pública sobre vacunas en la pandemia de Covid-19 en Argentina, 2021-2022. Salud Colectiva, 20, e4580-e4580.

Di Nicola, G. (2020, 26 de marzo). Coronavirus: volvió al país desde Estados Unidos, fue a una fiesta y lo acusan de contagiar a 15 personas. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/coronavirus-volvio-al-pais-fue-fiesta-habria-nid2347656/

Dubé, È., Labbé, F., Malo, B. y Pelletier, C. (2022). Public health communication during the Covid-19 pandemic: perspectives of communication specialists, healthcare professionals, and community members in Quebec, Canada. Canadian Journal of Public Health, 113(Suppl 1), 24-33.

Ejaz, W., Ittefaq, M., y Jamil, S. (2023). Politics triumphs: A topic modeling approach for analyzing news media coverage of climate change in Pakistan. Journal of Science Communication, 22(1), A02.

Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication, 43(4), 51-58.