Austral Comunicación

ISSN-L 2313-9129

ISSN-E 2313-9137

Volumen 14, número 3, 2025

e01430

Ultramediaciones en contextos de analfabetismo digital en Ecuador: aproximación a la desinformación y malinformación

Marco López-Paredes*

https://orcid.org/0000-0001-7853-5564

Afiliación institucional: Pontificia Universidad Católica del Ecuador/Observatorio de Comunicación. Quito, Ecuador.

mvlopez@puce.edu.ec

Andrea Carrillo-Andrade

https://orcid.org/0000-0002-0779-6991

Pontificia Universidad Católica del Ecuador/Observatorio de Comunicación. Quito, Ecuador.

acarrillo745@puce.edu.ec

Fecha de finalización: 24 de diciembre de 2024.

Recibido: 8 de enero de 2025.

Aceptado: 30 de abril de 2025.

Publicado: 18 de julio de 2025.

DOI: https://doi.org/10.26422/aucom.2025.1403.lop.

![]()

Resumen

Este estudio amplía los hallazgos preliminares expuestos en el encuentro Alfamed 2024, bajo el eje temático Redes sociales y ciudadanía, donde se presentó el trabajo titulado: Desinformación y malinformación en un contexto de ultramediaciones. La investigación profundiza en la conexión entre el fenómeno de la desinformación y las ultramediaciones dentro del entorno social ecuatoriano actual, haciendo especial énfasis en las implicaciones del analfabetismo digital.

El marco teórico se basa en nociones fundamentales como la ecología de los medios, las mediaciones sociales y las hipermediaciones, aplicadas específicamente al caso ecuatoriano. El análisis destaca el papel de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la ampliación de la brecha digital, al tiempo que propone la alfabetización digital como una vía clave para contrarrestar tanto la desinformación como los discursos de odio.

La metodología combina técnicas cualitativas y cuantitativas: por un lado, una revisión bibliográfica orientada al desarrollo y consolidación de la teoría de las ultramediaciones; por otro, un análisis de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondientes al periodo 2019-2022, con el objetivo de observar tendencias y cambios vinculados a la pandemia.

Entre los principales hallazgos, se evidencia una paradoja: el uso de Internet como fuente de información ha disminuido, a pesar del aumento en su acceso. Esto resalta la importancia de comprender cómo los usuarios interactúan y se apropian de los entornos digitales dentro de un modelo en red de circulación informativa. En consecuencia, el estudio plantea que la teoría de las ultramediaciones ofrece herramientas conceptuales esenciales para analizar estas dinámicas interconectadas.

Finalmente, se enfatiza la urgencia de diseñar estrategias educativas que fomenten la alfabetización digital en Ecuador, como medida necesaria para enfrentar de forma crítica y consciente los desafíos que plantea la desinformación en el ecosistema comunicativo actual.

Palabras clave: desinformación, malinformación, ultramediaciones, alfabetización digital, Ecuador.

Disinformation and misinformation in Ecuador: ultramediations in contexts of digital illiteracy

Abstract

This study expands on the initial findings presented at the 2024 Alfamed Conference under the theme Social Networks and Citizenship, where the paper Disinformation and Misinformation in a Context of Ultramediations was introduced. It explores the relationship between disinformation and ultramediations within the contemporary Ecuadorian social context, with particular emphasis on the implications of digital illiteracy.

The theoretical framework draws on key concepts such as media ecology, social mediations, and hypermediations, applying them specifically to the Ecuadorian case. The analysis highlights the role of information and communication technologies (ICTs) in widening the digital divide while proposing digital literacy as a crucial tool to counteract both disinformation and hate speech.

The methodology integrates both qualitative and quantitative approaches: a literature review aimed at strengthening and expanding the theory of ultramediations, and an analysis of data from Ecuador’s National Institute of Statistics and Censuses (INEC) covering the period from 2019 to 2022, with a focus on pandemic-related developments.

Among the key findings, the study reveals a paradox: although internet access has increased, its use as a source of information has declined. This underscores the importance of understanding how users interact with and appropriate digital environments within a networked information flow model. The study argues that the theory of ultramediations offers essential conceptual tools for analyzing these interconnected dynamics.

Finally, the research emphasizes the urgent need to design educational strategies that promote digital literacy in Ecuador, as a vital step toward critically and effectively confronting the challenges posed by disinformation in today’s media ecosystem.

Keywords: disinformation, misinformation, ultramediations, digital literacy, Ecuador.

Desinformação e informação enganosa no Equador: ultramediações em contextos de analfabetismo digital

Resumo

Este estudo aprofunda os resultados preliminares apresentados no encontro Alfamed 2024, sob o eixo temático Redes Sociais e Cidadania, onde foi apresentado o trabalho intitulado Desinformação e Malinformação em um Contexto de Ultramediações. A pesquisa investiga a relação entre o fenômeno da desinformação e as ultramediações no contexto social contemporâneo do Equador, com especial atenção às implicações do analfabetismo digital.

O referencial teórico fundamenta-se em conceitos-chave como ecologia dos meios, mediações sociais e hipermediações, aplicados especificamente ao caso equatoriano. A análise destaca o papel das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na ampliação da desigualdade digital, ao mesmo tempo em que propõe a alfabetização digital como ferramenta essencial para enfrentar tanto a desinformação quanto o discurso de ódio.

A metodologia combina abordagens qualitativas e quantitativas: de um lado, uma revisão bibliográfica voltada ao fortalecimento e desenvolvimento da teoria das ultramediações; de outro, uma análise de dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC) do Equador, referentes ao período de 2019 a 2022, com o objetivo de observar mudanças associadas à pandemia.

Entre os principais achados, o estudo revela uma contradição: embora o acesso à internet tenha aumentado, seu uso como fonte de informação diminuiu. Isso evidencia a importância de compreender como os usuários interagem com e se apropriam dos ambientes digitais dentro de um modelo em rede de circulação da informação. Assim, o estudo sustenta que a teoria das ultramediações oferece ferramentas conceituais fundamentais para analisar essas dinâmicas interconectadas.

Por fim, a pesquisa ressalta a necessidade urgente de elaborar estratégias educacionais que promovam a alfabetização digital no Equador, como medida essencial para enfrentar, de forma crítica e eficaz, os desafios impostos pela desinformação no ecossistema comunicacional atual.

Palavras chave: desinformação, informação enganosa, ultramediações, alfabetização digital, Equador.

Introducción

El rumbo de la humanidad y las modificaciones que esta ha sufrido se deben a cinco paradigmas tecnoeconómicos (Pérez, 2004), que son: 1) la Revolución industrial (1771); 2) la era del vapor y los ferrocarriles (1829); 3) la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada (1875); 4) la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa (1908); y 5) la era de la informática y las telecomunicaciones (1971) (Gómez Navarro et al., 2018). En contraste, según McLuhan (2010), la humanidad había pasado por cuatro fases: agrícola, mecánica, eléctrica (medios de comunicación) y tecnológica. Para Castells (como se citó en Belloch, n.d.-en español s.f.), las propiedades del paradigma tecnológico son cinco. La primera expone que la información es su materia prima; la segunda sostiene que tanto las TIC como sus contenidos son capaces de penetrar en todos los ámbitos sociales. La tercera plantea que el sistema se conecta en forma de red, lo que hace que su estructura sea muy flexible. Por la cuarta característica, tiene capacidad para reconfigurarse, lo que permite la fluidez organizativa. Por las anteriores cualidades, la quinta propiedad del paradigma tecnológico expone que las tecnologías específicas convergen y se integran en un sistema general.

En esta misma línea de ideas, la era de la informática y las telecomunicaciones ha sido reclasificada como “la era de la desinformación”, dado que se ha caracterizado por la proliferación de información errónea de manera intencional o inintencional, lo que provoca la tergiversación de hechos, independientemente de la geografía, el lenguaje o las plataformas (Durán y Tusa, 2019). En otras palabras, mientras más fácil es acceder a información, más difícil es conocer la verdad. Por ejemplo, las fake news han invadido intensamente a la sociedad actual gracias al uso masivo de redes sociales. Asimismo, las mejoras continuas en las herramientas de inteligencia artificial pueden destinarse a destruir las barreras de entrada en la industria de la desinformación: se experimenta la proliferación de videos, audios e imágenes generados por IA, junto con la guerra en la franja de Gaza. De hecho, el conflicto ha sido denominado “la primera guerra de IA”, haciéndose eco de cómo se llamó a la guerra de Vietnam “la primera guerra televisada”. Igualmente, la aceleración de los deepfakes afectó al conflicto entre Rusia y Ucrania. Una investigación publicada en el medio NewsGuard por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, 2024) refiere:

En un lapso de diez días en noviembre cinco vídeos extremadamente realistas en los que el presidente Zelensky ordenaba falsamente a los soldados que llevaran las armas a sus comandantes, bajo logotipos de medios de comunicación ucranianos legítimos. (ADEPA, 2024, s.p.).

Se tiende a considerar que las personas jóvenes son más propensas a caer en el fenómeno de la desinformación; no obstante, el estudio efectuado en 2020 por Nadia Brashier y Daniel Schacter, profesores del Psicología de la Universidad de Harvard, muestra que los adultos mayores ( de 65 años en adelante) consumen siete veces más noticias falsas en Facebook que los jóvenes; esto puedo explicarse en torno a la ideología: “los mayores están más ideologizados y son más proclives a compartir falsedades que perjudiquen al bando contrario” (citado en Romero, 2021). Además, explica que las personas mayores de 50 años son responsables del 80% de la difusión de noticias falsas en X (antes Twitter).

En este contexto, las nuevas tecnologías de información y de la comunicación (TIC) han incrementado las diferencias ya existentes entre países y grupos sociales, conocida como brecha digital, que:

se reconoce como un fenómeno complejo que comprende aspectos políticos, económicos y sociales, y se relaciona íntimamente con problemas estructurales de la sociedad global como la pobreza, la exclusión, el desempleo, la precarización del trabajo, la inequidad en la distribución de la riqueza, además con otras problemáticas que surgen en la Sociedad de la Información y la Comunicación, marcada por la globalización. (Reygadas, 2008 en Gómez Navarro et al., 2018, p. 50).

En el caso de Ecuador, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), una persona analfabeta digital está definida como aquella entre 15 y 49 años que detenta simultáneamente tres características: no tiene celular activado; en los últimos 12 meses no ha utilizado computadora; en los últimos 12 meses no ha utilizado internet (Marcayacata, 2023). De acuerdo con Zapata (2023), los hogares del país en el área rural son cerca de cinco veces más analfabetos digitales que en la urbana. Para 2024, se dice que en el país existen 700.000 ciudadanos analfabetos digitales; la mayoría son indígenas y afroecuatorianos.

En este sentido, la UNESCO se refiere a la alfabetización digital como “la utilización de las tecnologías de la información y las tecnologías digitales (…) para que [los ciudadanos] puedan desarrollar su resiliencia frente a la desinformación, el discurso de odio y el extremismo violento” (UNESCO, 2024). López Noreña (2010) determina cuatro dimensiones de la alfabetización digital. La primera es la instrumental, caracterizada por saber cómo se opera el hardware y software en equipos tecnológicos. La segunda dimensión es la cognitiva; se trata del desarrollo de habilidades que permitan el uso crítico de la información y comunicación; es decir, incluye la búsqueda de datos, su selección, reconstrucción, intercambio y difusión de información con distintos códigos y tecnologías. La tercera dimensión es la actitudinal; está definida como la adquisición de actitudes racionales ante la tecnología (ni tecnofobia ni tecnofilia) y actitudes positivas en la comunicación. Finalmente, la dimensión axiológica hace referencia a adquirir al análisis crítico de la información y al desarrollo de valores éticos en torno al uso de la tecnología y comunicación.

Ultramediaciones

Es un concepto inacabado, que sigue en conceptualización por parte de los autores; busca vincular la comunicación digital con la conectividad. La teoría encuentra su sustento en la aproximación a cuatro paradigmas comunicaciones: la teoría de la ecología de los medios (Logan, 2015; McLuhan, 1970), la teoría de la convergencia (Jenkins, 2006), las mediaciones sociales (Martín-Barbero, 2018) y las hipermediaciones (Scolari, 2008). Emplea la teoría de la Economía de Redes para aproximarse a su funcionamiento. La teoría de las ultramediaciones estudia las redes que se generan de manera grupal e individual en dimensiones que se han abierto a partir del uso de dispositivos; estudia cómo estas redes virtuales repercuten en las dimensiones físicas, biológicas y sociales de usuarios y los nodos que se generan.

En primer lugar, hacia la década de 1970, surgió el término “aldea global”. Este concepto, acuñado por Marshall McLuhan, característico de la era tecnológica (la última de la humanidad), se utiliza para describir la conexión global que los seres humanos experimentan gracias a los medios electrónicos de comunicación.

[La aldea global] es un mundo en el cual no tienes armonía necesariamente, tienes extrema preocupación por los asuntos de los demás y mucho compromiso con la vida de los otros (…) significa un enorme involucramiento en los asuntos de los demás. Y, por lo tanto, la aldea global es tan grande como un planeta y tan pequeña como una oficina de correo en un pueblo (Marshall Mcluhan, 2010. p.22).

El concepto de aldea global no es positivo por sí mismo, dado que, como McLuhan explicaba, las habilidades humanas se extienden a partir del uso de aparatos tecnológicos, por lo que de su uso depende el desarrollo tanto de la tecnología como de la humanidad. Esta relación entre tecnología y humanidad se articula claramente en su teoría de la teoría de la ecología de los medios, que explica que “el medio es el mensaje”, su aforismo principal. Establece que los medios son tecnologías y que, a su vez, las tecnologías son medios; por lo tanto, ambos, medios y mensajes, en realidad son artefactos o metodologías que median entre un usuario humano y su entorno ‑incluyendo dimensiones físicas, biológicas y sociales de las interacciones humanas.

De este modo, la percepción de la realidad que tiene cada humano depende estrechamente no solo de su experiencia, sino de la estructura y el estilo de comunicación. Asimismo, cada medio de información se vincula de manera particular con un aspecto de la psique humana (López, 2017). Un “sistema ecológico es un entorno cuyos componentes interactúan o se comunican entre sí (…) Incluye también las lenguas y culturas que utilizan para expresar y codificar su comunicación” (Logan, 2015: 200). Esta definición implica la fusión entre biología y cultura. Por lo tanto, los medios deben ser considerados organismos vivos, ya que cumplen con un ciclo vital ‑incluso en su reproducción, ya que su vida y permanencia depende de la selección natural‑, mientras se extienden por toda su organización e interactúan con los otros seres bióticos que cohabitan en su sistema.

Por lo antes expuesto, la ecología de los medios puede ser entendida a partir de la metáfora de una placa de Petri:

Recordarán, de cuando leyeron por primera vez sobre la placa de Petri, que un medio se definía como una sustancia dentro de la cual crece una cultura. Si sustituyen la palabra “sustancia” con la palabra “tecnología”, la definición permanecería como un principio fundamental de la ecología de los medios. Un medio es una tecnología dentro de la cual crece una cultura; es decir, moldea la política de esa cultura, su organización social y sus formas de pensar habituales. (Postman, 2015, p. 47).

En segundo lugar, el concepto de las mediaciones sociales voluntariamente inacabado de Jesús Martín Barbero (2018) busca aproximarse a las representaciones simbólicas que existen tanto en medios como en mensajes. El autor explica que hay una hegemonía de los medios en la creación de dichas representaciones. En Hall (1981) se argumenta que los públicos no necesariamente comprenderán los eventos desde las mismas perspectivas ideológicas con las que fueron codificados. Las interpretaciones estarán inevitablemente influenciadas por sus propias condiciones sociales y materiales (López y Carrillo, 2024). Sin embargo, el objetivo principal de una “comunicación efectiva” es lograr que el público acepte la interpretación promovida, incentivándolo a decodificar los mensajes dentro del marco de referencia hegemónico (Hall, 1981).

Según Barbero (2018), cualquier tecnología de la comunicación es un instrumento o medio de mediación, pero no es un medio necesariamente; así, tecnologías y medios no son lo mismo. En otras palabras, las tecnologías marcan el punto medio o el centro entre cosas que de otro modo serían inmediatas (Paredes et al., 2023); es decir, median. Lo contrario a la mediación es la inmediatez; una relación es inmediata si no hay un tercer factor, ningún medio para mediar entre los dos polos de la relación. Vygotsky, en la teoría conductista, por ejemplo, sitúa a este tercer elemento en el esquema estímulo-respuesta: un estímulo auxiliar o “estímulo mediador” es la mediación entre sujeto y objeto (citado en Burkholder y Peláez, 2000).

De acuerdo con el enfoque de las mediaciones sociales, “los medios” son un proceso cultural y no deben verse únicamente en función de su comercialización y manipulación. Las mediaciones defienden que el proceso de conocimiento y apropiación de los medios y mensajes se ve perturbado al convertirse en una cuestión de reconocimiento; de esta forma, se enfocan en los receptores al dotarlos de un papel más protagónico. Esto es la base de los estudios culturales. De hecho, Stuart Hall planteó la idea del encoding/decoding. El autor explica que los medios de comunicación producen un mensaje con unos códigos predeterminados (codificación, encoding), pero es el receptor quien determina cómo se consumirán dichos mensajes (decodificación, decoding) (Hernández-Santaolalla, 2018).

En tercer lugar, las hipermediaciones se refieren a la “comunicación digital interactiva” (Scolari, 2008). Siguiendo la línea de pensamiento de la ecología de los medios, dependiendo de cómo evoluciona la tecnología, el lenguaje, los dispositivos, el ser humano que la emplea y, por tanto, a la sociedad y cultura que la ha desarrollado se ven afectados. Como lo advierten (Vizer y Carvalho, 2014):

La hipermediatización es un desafío central para las sociedades, ya que se encuentra en el cruce de innumerables prácticas y cuestiones económicas, políticas y culturales. La Sociedad tecnológica actual está soportada por una compleja articulación entre una infraestructura informacional y una superestructura semiótico-comunicacional (como procesos de construcción de sentido y valores de intercambio social y como una de las formas específicas de interreferenciación y creación de procesos y contenido interactivos). (Vizer y Carvalho, 2014, p. 13).

Según Scolari, las hipermediaciones son

procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí (Scolari, 2008, pp. 113-114).

La comunicación digital interactiva, propia de las hipermediaciones, tiene cinco características: digitalidad, hipertextualidad, reticularidad, interactividad y multimedialidad. La Tabla 1 explica dichas propiedades:

Tabla 1. Características de la comunicación digital interactiva

|

Característica |

Aproximación académica |

Consecuencias para la alfabetización digital |

|

Digitalidad |

La digitalidad implica lo que se denomina como “no lugares”, que son sitios o ambientes virtuales destinados a la interacción, donde, por excelencia, la configuración del tiempo es asincrónica; están constituidos por un espacio distinto al físico. |

Baricco habla de la costumbre de la sociedad hacia la inmediatez y la impaciencia al momento de obtener información. Ha modificado la forma de lectura, hasta convertirla en un mero escaneo en busca del contenido clave (Baricco, 2008,p.108). Jenkins (2006) explica que la digitalidad implica una nueva economía moral, en el sentido en que llama a cuestionar los parámetros establecidos dentro de los contratos sociales.

|

|

Hipertextualidad |

Las redes interactúan entre sí con una jerarquía completamente horizontal; es decir, ninguna red es capaz de imponerse a otra; el hipertexto debe aproximarse como una constelación de significantes (no como una estructura de significados); no tiene principio, es reversible; podemos acceder a cada información o texto por diversas vías y no existe una principal (Querejeta Barceló, n.d. s.f.) |

Toda la información se encuentra ligada entre sí, en un mar de fuentes que pueden ser confiables como pueden no serlo. |

|

Reticularidad |

Frente al esquema propio de la comunicación de masas (“de uno a muchos”), se observa un modelo de comunicación en forma de red que va “de muchos a muchos”. |

La producción de contenidos está en manos de todos los usuarios, quienes a su vez difundirán esta información entre su círculo, con la posibilidad de crear cámaras de eco, que dificultan la percepción de la realidad.

|

|

Interactividad |

En contraposición al receptor pasivo, quien únicamente recibe información, surge uno activo, que incluso tiene las herramientas y la capacidad de producir contenidos comunicativos. |

Existe un intercambio inmediato de opiniones y percepciones ente usuarios. La interactividad aumenta la brecha digital, ya que no todos los grupos son capaces de producir contenidos.

|

|

Multimedialidad |

Información de diferente naturaleza (textos, sonidos, vídeos) cohabita en un mismo soporte (Franco, 2008). |

Un mismo evento puede ser transmitido y consumido en una variedad de formatos, lo que amplía su impacto en personas con diferentes capacidades y habilidades tecnológicas; a su vez, facilita la generación de contenidos. |

|

Digitalidad |

La digitalidad implica un fuerte influjo de la individualidad y la subjetividad derivada de una abundancia en la presencia del ego.

|

Baricco habla de la costumbre de la sociedad hacia la inmediatez y la impaciencia al momento de obtener información. Ha modificado la forma de lectura, hasta convertirla en un mero escaneo en busca del contenido clave (Baricco, 2008, p.108). Jenkins explica la digitalidad implica una nueva economía moral, en el sentido en que llama a cuestionar los parámetros establecidos dentro de los contratos sociales. |

Fuente: Elaboración propia.

La teoría de las ultramediaciones no se sustenta en el simple uso de dispositivos, sino que explora las dimensiones de la creación de redes individuales y grupales y su interacción. Goyal (2007), en su teoría económica, explica que “una red describe una colección de nodos y los enlaces entre ellos”; a diferencia de la definición de reticularidad, se centra en los procesos, pero estudia a los medios como sujetos que interactúan y cuya evolución será capaz de cambiar las instituciones. De esta manera, la ultramediación pone el foco en las interacciones estratégicas y las conexiones en lugar de centrarse exclusivamente en los nodos. No obstante, reconoce que los nodos son entes activos, pero parte de la hipótesis de que actúan influenciados por la estructura de la red, lo que, a su vez, determina sus efectos. En este contexto, el modelo de conexiones entre agentes racionales individuales configura sus decisiones y resultados (López y Carrillo, 2024). Además, la posición de un individuo dentro de una red afecta de manera significativa las recompensas que puede obtener, lo que lo lleva a buscar establecer vínculos que modifiquen la red en su beneficio y reduzcan las restricciones que enfrenta.

Malinformación y desinformación

Tanto la malinformación como la desinformación están relacionadas con la generación de “información” (entendida como un conjunto de hechos que se decide presentar). La primera se trata de una malinterpretación sin ninguna intención concreta y la otra, una manipulación deliberada de los hechos. No obstante, cualquiera que sea el caso, genera una malinterpretación de la realidad. De acuerdo con Fetzer (2004), la desinformación puede implicar la distribución, afirmación o difusión de información falsa, errónea o engañosa. Esta acción es siempre intencional y busca inducir a error, engañar o confundir; por tanto, hay una motivación estratégica y deliberada para producir y difundir información falsa (Tandoc et al., 2020, p. 390). Las noticias falsas son un ejemplo de estos casos y su crecimiento es exponencial: la consultora Gartner (Torres y Lorenzo, 2018) en su último informe de “Predicciones Tecnológicas para el 2018” sostiene que en el 2022 en Occidente se consumirá más noticias falsas que verdaderas; estima que no habrá capacidad material ni tecnológica para expelerlas. Dentro de la teoría de las ultramediaciones, la malinformación y la desinformación cobran una dimensión nueva en la que entran en juego factores como “velocidad, amplitud y universalidad, vectores que potencian el auge de su difusión amparados en la participación, el anonimato, la fuente oculta y la dificultad para borrar su rastro” (Alonso y Orta, 2015 en Alonso González, 2019).

Poovey (1998) explica que, desde principios del siglo XIX, los hechos tienen dos funciones: descripción e interpretación. Esto significa que los números contienen hipótesis sobre lo que debe contarse; además, estas cuantificaciones dan forma al conocimiento sistemático del mundo. En esta misma línea de ideas, Jasanoff (2004) examinó cómo el conocimiento científico se integra en las identidades sociales, instituciones, representaciones y discursos. Su investigación sobre conocimientos emergentes, prácticas de investigación e instituciones políticas conduce a la conclusión de que las formas de conocer el mundo están inseparablemente vinculadas a las formas en que las personas buscan organizarlo y controlarlo. Asimismo, Asch (1956) realizó un experimento de laboratorio para estudiar la conformidad. Concluyó que la presión social de un grupo mayoritario podría afectar a una persona para que se conforme. El paradigma del razonamiento motivado y el sesgo de confirmación (Ditto y Lopez, 1992) también cobran protagonismo con este fenómeno: la experiencia de las personas influye en cómo procesan la información; por lo tanto, el conocimiento no solo depende de los datos.

Por ello, la desinformación, la malinformación y las noticias falsas desempeñan un rol fundamental en la creación y el mantenimiento de percepciones erróneas que, a su vez, tienen un impacto tanto en las opiniones como en los comportamientos de las personas (Broda y Strömbäck, 2024).

Fetzer (2004) clasificó la desinformación en cinco niveles:

Tabla 2. Niveles de la desinformación

|

Nivel |

Descripción |

|

Primero |

La desinformación pudo darse por mera incompetencia. |

|

Segundo |

Ocurre cuando evidencia disponible es ignorada. |

|

Tercero |

Ocurre cuando se ataca al autor o fuente de la información, pero no a la información en sí misma. |

|

Cuarto |

Se desarrolla cuando la información que se presenta está sesgada; deliberadamente no se equilibran las fuentes. |

|

Quinto |

Aparece cuando una fuente presenta información que ha sido manipulada deliberadamente para distorsionar los hechos con la intención de engañar. |

Fuente: Fetzer (2004).

Elaboración propia.

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, profundiza en la definición de desinformación y explica que “incluye contenido malicioso como engaños, phishing y propaganda. Difunde miedo y sospecha entre la población” (UNHCR, 2022). En función de este acercamiento, explica que hay diez tipos de desinformación y malinformación:

Tabla 3. Tipos y niveles de la desinformación

|

Tipo |

Explicación |

Nivel |

|

Contenido inventado |

Contenido completamente falso. |

Quinto |

|

Contenido manipulado |

Información o imágenes genuinas que han sido distorsionadas, p. ej., un titular sensacionalista o un “clickbait” populista. |

Cuarto |

|

Contenido impostor |

Suplantación de fuentes genuinas, p. ej., utilizando la marca de una agencia establecida. |

Quinto |

|

Contenido engañoso |

Información engañosa, p. ej., comentario presentado como un hecho. |

Cuarto |

|

Contexto falso |

Contenido factualmente preciso combinado con información contextual falsa, p. ej., cuando el titular de un artículo no refleja el contenido. |

Cuarto |

|

Sátira y parodia |

Historias humorísticas pero falsas que se hacen pasar por verdaderas. No hay intención de hacer daño pero los lectores pueden ser engañados. |

_ |

|

Conexiones falsas |

Cuando los titulares, las imágenes o los subtítulos no respaldan el contenido. |

Cuarto |

|

Contenido patrocinado |

Publicidad o relaciones públicas disfrazadas de contenido editorial. |

Cuarto |

|

Propaganda: |

Contenido utilizado para gestionar actitudes, valores y conocimientos. |

Quinto |

|

Error |

Un error cometido por las nuevas agencias establecidas en sus informes. |

Primero |

Fuente: UNHCR (2022) y Fetzer (2004).

Elaboración propia.

En este sentido, es importante enfocarse en las funciones de alfabetización digital, que puede ser entendida en dos vertientes: la alfabetización mediática, encaminada a “revisar a los medios de comunicación como una lente a través de la cual ver el mundo y expresarse uno mismo” (Livingstone, Couvering y Thumim, 2005: 16 en Aguaded y Romero-Rodríguez, 2015) y la alfabetización informacional, cuyo objetivo “consiste en analizar la información y los contenidos sin importar su emisor” (Boekhorst, 2012; Kurbanoglu, 2012 en Aguaded y Romero-Rodríguez, 2015).

En este sentido, las ultramediaciones son capaces de explicar cómo la realidad se construye a partir de acciones individuales, cotidianas. Dichas acciones no necesariamente son lógicas, sino que, en muchos casos, ocurren de manera inconsciente, a partir de las dinámicas sociales e individuales generadas por las posibilidades que dan los medios y los contenidos que un actor adopta y difunde. Como se explica en la teoría de actor-red:

La acción, que es definida como un conglomerado de agencias que incluye actantes humanos y no humanos, se constituye en una red cuyos hilos pueden ser rastreados en el tiempo y en el espacio (Pozas, 2019, p. 43).

De ahí la importancia de relacionar la teoría de las ultramediaciones con la desinformación, dado que mucho de la difusión de los contenidos no ocurre de manera consciente, sino que ocurren casi prescripciones de comportamiento que vienen no solo del algoritmo del Internet, sino de los hábitos que cada nodo va construyendo. Esto, a su vez, se relaciona con el analfabetismo digital, dado que la exploración de las redes y sus lógicas determina comportamientos y viajes de los contenidos.

Metodología y planteamiento

Esta investigación tiene un enfoque mixto. En primer lugar, los autores desarrollaron, con un enfoque cualitativo, una revisión extensa de la literatura para consolidar la teoría de las ultramediaciones.

Esta investigación adopta una metodología de carácter mixto. En su fase inicial, los autores emprendieron una indagación cualitativa a través de un amplio recorrido por fuentes bibliográficas, con el propósito de establecer las bases teóricas que sustentan el concepto de ultramediaciones. Asimismo, plantea relacionar dicha aproximación con la alfabetización digital, tomando en cuenta, en un primer momento, su vertiente mediática para aproximarse a la alfabetización informacional. Mason (2002) sostiene que la investigación cualitativa tiene la capacidad de mantener una conexión estrecha entre el contexto y la explicación. Esto implica que dicho enfoque puede generar generalizaciones transcontextuales sólidas y fundamentadas. Estas cualidades hacen que el diseño cualitativo sea especialmente adecuado para explorar conceptos que todavía están inacabados.

En una fase posterior, la investigación propone vincular la teoría de las ultramediaciones con ciertos indicadores previamente explorados y recopilados en dos fuentes estadísticas clave: la Encuesta Multipropósitos de 2019 y la Encuesta de Empleo de 2022, ambas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En este contexto, se examina la brecha digital en un Ecuador caracterizado por la desigualdad. Los datos se clasificaron por grupos de edad convencionales ‑aunque en el futuro se plantea establecerlos según la teoría de las generaciones digitales‑ (12 a 17 años, 18 a 24 años, 25 a 35 años, 36 a 45 años, 46 a 55 años, 56 a 64 años, y 65 años o más), y según la ubicación geográfica (zonas rurales y urbanas). La comparación entre las zonas rurales y urbanas es importante porque permite abordar las disparidades más marcadas según las pistas de la literatura revisada, ya que, como se ha venido explorando en otras investigaciones y según informes de CEPAL, la pobreza en Ecuador es significativamente más alta en las áreas rurales, donde el 50,2% de la población vive bajo la línea de pobreza y el 25,6% enfrenta condiciones de indigencia (CEPAL, 2009 en Chiriboga y Wallis, 2010).

Como se explicó en líneas arriba, los datos a partir de los cuales se genera una aproximación cualitativa son los recopilados en dos instrumentos de recolección del INEC: la primera es la Encuesta Multipropósitos 2019, que se plantea a partir de diecisiete indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), de acuerdo con cuatro temáticas: i) Ciencia/tecnología, información y educación; ii) Condiciones de vida, pobreza y empleo; iii) Política y otras actividades comunales; y iv) Soberanía, cultura y migración. Las dos primeras son las que se han considerado en este documento; en específico, se exploraron tres preguntas que se relacionan con los consumos en internet y que son las mismas a partir de las cuales el INEC define el analfabetismo digital. La segunda es la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), que permite una aproximación hacia datos relacionados con la temática de este estudio: Población Total, Población en Edad de Trabajar (PET), Población Económicamente Activa (PEA), Población Ocupada (PO), Población Desocupada (PD), Población Económicamente Inactiva (PEI), Población Subempleada. Asimismo, se tomaron en cuenta los datos de 2019 y 2022 con el propósito de analizar las diferencias surgidas tras la pandemia. Los datos expuestos a continuación parten de lo publicado en el congreso Alfamed 2024: Desinformación y malinformación en un contexto de ultramediaciones. Cabe destacar que en 2019 se obtuvieron 10.837 casos, mientras que en 2022 la cifra disminuyó a 7.964. En Ecuador, la pandemia de COVID-19 dificultó significativamente la realización de procesos estadísticos. A pesar de ello, el tamaño de las muestras posee relevancia estadística para realizar generalizaciones y fundamentar conclusiones objetivas.

Resultados

Las ultramediaciones miran a cada usuario como un nodo, pero siempre y cuando este nodo sea un ente activo, que se comporta en función de lo que los demás nodos hacen (interacciones) y de acuerdo con la información que reciben; se sabe que son parte de una red. Goyal (2007, p.22) argumenta que “cada interacción facilita la transmisión de información valiosa” y que es posible que los patrones de interacción entre las personas sean determinantes en la manera en que se toman decisiones individuales, lo cual, a su vez, influye en el desarrollo de la innovación a nivel colectivo. Las interacciones y acciones que se van configurando pueden verse como una instancia de instituciones informales que actúan en presencia de mensajes o contenidos que se generan de manera imperfecta o asimétrica (Goyal, 2007). Las ultramediaciones reivindican una nueva forma de organización a todos los niveles: desde las ideas y la comunicación, hasta las interacciones sociales.

En la digitalidad, para ser parte del fenómeno de las ultramediaciones: convertirse en un nodo y difundir ideas, comunicarse e interactuar, se requiere que la persona posea un dispositivo con acceso a Internet. No obstante, en Ecuador, en 2019, solo el 76,7% de su población sería capaz de participar en este fenómeno; luego de la pandemia, esta cifra llegó al 88,6 %. Un estudio más profundo permite ver diferencias dependiendo del área geográfica y la edad, como se muestra en la tabla 4.

Marco interpretativo de tabla 4 y finalidad de la pregunta

Tabla 4. ¿El o los teléfono/s celular(es) que tiene es/son SMARTPHONE? Entre quienes declaran tener al menos un celular

|

|

2019 |

2022 (julio) |

|||||

|

Sí |

No |

Casos |

Sí |

No |

Casos |

||

|

Total |

76,7% |

23,3% |

23152 |

88,6% |

11,4% |

18290 |

|

|

Área |

Urbana |

82,2% |

17,8% |

15740 |

92,3% |

7,7% |

14237 |

|

Rural |

60,3% |

39,7% |

7412 |

76,9% |

23,1% |

4053 |

|

|

Edad |

De 12 a 17 |

92,2% |

7,8% |

1794 |

99,0% |

1,0% |

1663 |

|

De 18 a 24 |

92,0% |

8,0% |

4025 |

98,7% |

1,3% |

2944 |

|

|

De 25 a 35 |

88,5% |

11,5% |

4921 |

96,7% |

3,3% |

3756 |

|

|

De 36 a 45 |

79,1% |

20,9% |

4263 |

94,3% |

5,7% |

3215 |

|

|

De 46 a 55 |

68,2% |

31,8% |

3671 |

84,9% |

15,1% |

2809 |

|

|

De 56 a 64 |

54,7% |

45,3% |

2439 |

75,4% |

24,6% |

1956 |

|

|

De 65 en adelante |

40,1% |

59,9% |

2039 |

50,5% |

49,5% |

1947 |

|

Fuente: INEC Encuesta multipropósito 2019 (personas de 12 años en adelante); INEC Encuesta Enemdu 2022 (julio) (personas de 12 años en adelante).

Elaboración propia.

La tabla 4 muestra las posibilidades de acceso de la población a celulares. En un primer momento, destaca cómo a medida que aumenta la edad, disminuye el uso de celulares con acceso a Internet, aunque tras la pandemia se mira un aumento en su adquisición en todos los casos. Esto último se pudo deber a la necesidad social de conectarse a través de otros medios, pero también a que los servicios gubernamentales se mudaron a plataformas digitales, por lo que fue imprescindible la adaptación. Heponiemi et al. (2024) explican que la salud física y mental, así como el contexto social, son factores importantes para determinar el uso de los medios digitales; en otras palabras, la edad no es el factor determinante en el uso de los medios digitales entre los adultos mayores. En cambio, las características sociales y factores como el nivel de educación parecen tener más importancia. Por ello, dicho estudio determinó que los adultos mayores con un bajo nivel educativo, una salud y una memoria deterioradas y que viven solos son quienes corren el mayor riesgo de exclusión digital. Tomando en cuenta que, en Ecuador, el área rural tiene bajo acceso a la educación (tanto en acceso, como en permanencia y proyección profesional de los estudiantes), se puede decir que una persona que se desarrolla en el área rural sufrirá la mayor brecha digital (INEC, 2024)

En referencia a la alfabetización digital, el bajo acceso a celulares inteligentes tiene relación con la exposición a la viralización de bulos, dado que estos dispositivos son fundamentales para organizar la entrada y salida de información. No obstante, la baja exposición a este tipo de contenido puede convertirlos en presa fácil para la malinformación y desinformación en la medida en que la teoría de la verdad por defecto de Levine (2020) sostiene que las personas interpretan la comunicación entrante de otras personas como verdadera por defecto. Esta tendencia se conoce como el sesgo de la verdad. Como consecuencia, en las tareas de detección del engaño en las que se pide a las personas que juzguen la veracidad de los mensajes como verdaderos o falsos, persiste un patrón de resultados en casi todos los estudios publicados en los que las personas son más precisas al juzgar la veracidad de los mensajes verdaderos que de los mensajes falsos, simplemente porque es más probable en general que interpreten los mensajes como verdaderos Esta tendencia empírica se conoce como el efecto de la veracidad y persiste porque las personas tienen un sesgo de verdad (Moore y Hancock, 2022). En otras palabras, las personas que no tienen celulares y que, por lo tanto, han sufrido menos exposición a la información, tienden a no cuestionarse la información que les llega porque la consideran verdadera por defecto. En contraste, podría ocurrir que la formación en alfabetización digital en estos casos podría hacer que las personas desconfíen de todas las noticias, tanto falsas como verdaderas. Por ello, es importante el fortalecimiento en el pensamiento crítico en todo momento, más allá del juicio de la fuente. De lo contrario, la evidencia reciente indica que, al evaluar las noticias, las personas tienden a tener menos sesgo hacia la verdad en comparación con otros tipos de información lo que sugiere que puede haber ya una cantidad significativa de sospecha cuando se trata de la veracidad del contenido de las noticias (Luo et al., 2020). Esto podría deberse a una variedad de factores, incluida la disminución de la confianza en las instituciones, así como una importante cobertura mediática de la desinformación que genera una mayor sospecha hacia las noticias.

En Ecuador, al igual que en toda América Latina, los habitantes cada vez reconocen más que los afecta el fenómeno de la desinformación y la malinformación. Un estudio desarrollado en 2022, que entrevistó a 6.049 participantes en ocho países latinoamericanos acerca de la percepción de la ciudadanía respecto a la desinformación o fake news mostró que el 78 % de los ecuatorianos cataloga de problema importante la información incompleta y la desinformación incompleta en las noticias. Asimismo, los entrevistados identificaron polarización política y sectarismo partidario (Tabla 5).

Tabla 5. En Ecuador, es un problema importante, es un problema menor o no es un problema en absoluto la desinformación? (% es un problema + importante)

|

Información incompleta en las noticias |

78% |

|

La desinformación en las noticias |

78% |

|

La polarización política o sectarismo partidario |

56% |

Fuente: Activa (2023) en colaboración con la Worldwide Independent Network of Market Research.

Los datos de la tabla 5 muestran que la desinformación en el país no necesariamente se relaciona con la política, sino que se ha consolidado en todos los aspectos de la información. Valdría la pena profundizar en los resultados de esta encuesta, ya que resulta interesante que “información incompleta” y “desinformación” tengan un porcentaje idéntico, pese a que son niveles diferentes de desinformación.

Con respecto a la polarización política, vale destacar que las formas de producción de la información política han sufrido modificaciones debido a:

La fragmentación, híper-rapidez, campaña permanente e imposición emocional (…). En el primero de los casos, la deconstrucción de los temas (y sobre todo de los problemas) políticos en partes aisladas impide la comprensión y la visión continua en la totalidad de sus situaciones. (Sánchez-Duarte y Magallón, 2023, p. 240).

La tabla 6 muestra la cantidad de ecuatorianos que utilizan internet. La pandemia incrementó su uso en un 9 % aproximadamente en términos generales; en específico es de sorprenderse el aumento dentro de los grupos de mayor edad, con un incremento de hasta 15 % para el caso de ciudadanos de 56 a 64 años.

Las ultramediaciones explican la creación de modelos reticulares en función de las conexiones que la tecnología permite, que a su vez se traducen en usuarios (o prosumidores), quienes se van a adaptando a las limitaciones y posibilidades que cada dispositivo les da; de esta manera, se forma una suerte de ecosistema, donde nuevas redes se conectan y confluyen.

En este sentido, la teoría de las ultramediaciones parte de que, para entender un medio, se debe entender su historia, pero, mira la historia de medios y personas como parte de una red que hace que la sociedad camine y evolucione en cierto sentido. Partiendo de la “ley” del diseño y entendiendo que los objetos tienen memoria, estos le recuerdan o incluso “le enseñan al usuario cómo emplearlos. De ahí que, según María de los Ángeles Pozas, explica que:

En esta suerte de learning by doing cotidiano, los individuos lidian cada día con un mundo repleto de objetos y artefactos que solo pueden ser usados correctamente de formas específicas y que “resisten” otro tipo de uso. (Pozas, 2019, p. 402).

Por ello, se considera que “los artefactos técnicos emergen de una serie de intercambios y acuerdos entre instituciones, diseñadores y usuarios” (Scolari, 2018, p 54); los artefactos se configuran como parte de los actores técnicos y sociales mientras están articulados en una red (Scolari, 2018).

Tabla 6. ¿Ha usado el Internet, desde cualquier lugar, en los últimos 12 meses?

|

|

2019 |

2022 (julio) |

||||||

|

Sí |

No |

Casos |

Sí |

No |

Casos |

|

||

|

Total |

63,3% |

36,7% |

33227 |

72,7% |

22,0% |

25104 |

|

|

|

Área |

Urbana |

71,2% |

28,8% |

20576 |

81,1% |

14,1% |

18446 |

|

|

Rural |

45,7% |

54,3% |

12651 |

54,2% |

39,4% |

6658 |

|

|

|

Edad |

De 12 a 17 |

73,4% |

26,6% |

4844 |

85,1% |

13,4% |

3444 |

|

|

De 18 a 24 |

85,3% |

14,7% |

5040 |

88,6% |

6,0% |

3650 |

|

|

|

De 25 a 35 |

80,8% |

19,2% |

5820 |

85,7% |

8,7% |

4376 |

|

|

|

De 36 a 45 |

70,5% |

29,5% |

5074 |

79,4% |

15,3% |

3897 |

|

|

|

De 46 a 55 |

57,3% |

42,7% |

4623 |

67,2% |

26,8% |

3476 |

|

|

|

De 56 a 64 |

40,9% |

59,1% |

3350 |

56,3% |

38,4% |

2567 |

|

|

|

De 65 en adelante |

17,5% |

82,5% |

4476 |

27,8% |

63,0% |

3694 |

|

|

Fuente: INEC Encuesta multipropósito 2019 (personas de 12 años en adelante); INEC Encuesta Enemdu 2022 (julio) (personas de 12 años en adelante).

Elaboración propia.

Las ultramediaciones reconocen al Internet como un principio básico para la formulación de conexiones, pero no se limita a este, dado que aplica la formulación de la aldea global, caracterizada por no-lugares que se forman a partir de relaciones digitales como analógicas. Asimismo, esta teoría explica que el decrecimiento en el uso de las tecnologías para obtener información no ocurre por nodos, sino vía retícula que los nodos forman, por lo que no es sorpresivo ver la variabilidad alta de los porcentajes. Al igual que en la teoría económica (Goyal, 2007), las ultramediaciones consideran que las redes generan patrones de comportamiento, que son meramente lógicas o ya predecibles, donde las interacciones impactan en los resultados de coordinación y cooperación. En este contexto, las personas dejan de ser anónimas, ya que actúan como nodos diferenciados por la naturaleza de sus conexiones, mientras que su trayectoria está condicionada por la red a la que forman parte.

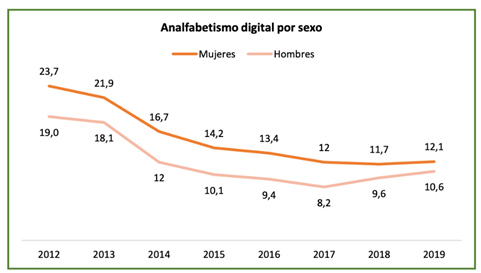

En Ecuador, el analfabetismo digital ha experimentado una evolución significativa, pero desigual. La figura 2 muestra que desde 2012 hasta 2019 se ha visto una disminución del analfabetismo digital promedio de más de 10 puntos porcentuales. No obstante, entre hombres y mujeres hay una brecha: las mujeres son quienes tienen menor oportunidad de aprender o tener de cerca elementos tecnológicos o dispositivos con internet.

Figura 1. Analfabetismo digital en Ecuador, 2012-2019 (por sexo).

Fuente: INEC Encuesta multipropósito 2019 (personas de 12 años en adelante).

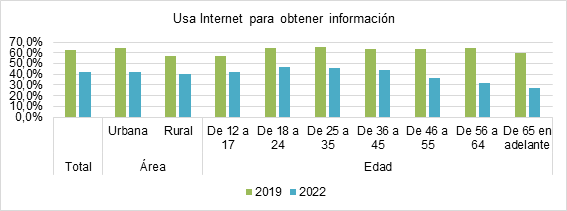

La figura 2 ilustra la evolución en el uso del internet para obtener información antes y después de la pandemia de 2020. Hasta 2019, solo el 63.3 % de la población declaró haber usado internet; para 2022, este porcentaje se incrementó en casi 10 puntos, al llegar al 72.7 %. Este incremento ocurrió tanto en área rural (de 45.7 % a 54.2 %) como urbana (de 71.2 % a 81.1 %). Paradójicamente, hay un decrecimiento en la apropiación de esta tecnología para recopilar información; esto puede explicarse a partir del fenómeno de las fake news, dado que 246 circularon en Ecuador en los primeros seis meses de 2020 (Bayas Ramírez, 2021). Las estrategias más utilizadas fueron presentar información sesgada, sin equilibrio de fuentes; y la manipulación deliberada para distorsionar los hechos; es decir, los últimos niveles de acuerdo con Fetzer (2004). Asimismo, durante la pandemia fue muy común la creación de contenido que excitara las emociones, en especial miedo o ira, para afectar la lógica de razonamiento y facilitar la divulgación, ya que las emociones tienen la capacidad de nublar la comprensión del público y, a medida que se hiperbolizan los hechos, agudizar las divisiones existentes.

En Ecuador, las narrativas falsas se difundieron principalmente a través de las redes sociales y grupos de chat, como WhatsApp y Telegram. Por ello, además de la necesidad de entender y determinar cuáles son las fuentes de información errónea y desinformación, en el país se hace imperativo educar a los ciudadanos sobre la alfabetización mediática, ya que las plataformas se han demostrado incapaces de encontrar mecanismos de verificación de hechos para contrarrestar la propagación de noticias falsas (Núñez, 2023).

Figura 2. ¿Para qué servicios/actividades usó el Internet? Pregunta para quienes declaran que usaron internet en los últimos 12 meses.

Fuente: INEC Encuesta multipropósito 2019 (personas de 12 años en adelante); INEC Encuesta Enemdu 2022 (julio) (personas de 12 años en adelante).

Los nuevos medios y mensajes replantean la metodología de la comunicación, ya que se deben revisar los modos de ver, leer y oír que ejercitan los usuarios. Estos son ejercidos por los destinatarios como sujetos sociales que se entrenan colectivamente, aunque actúen de manera individual. Se debe pensar que ninguna acción es aislada, sino que está motivada por las conexiones que se ejercen en cada red.

Discusión

En la era de la informática y las telecomunicaciones, Ecuador enfrenta un reto significativo en cuanto a la disminución de la brecha digital, dado que los datos muestran apropiaciones y usos muy diferentes entre ciudadanos de áreas urbanas y rurales y en dependencia de su edad. No obstante, esta brecha parecería disminuir a partir de la pandemia, que obligó a las personas a migrar a espacios digitales para mantener su contacto con la sociedad y acceder a servicios públicos. Este estudio ha demostrado que la relación entre ultramediaciones y desinformación es compleja y multifacética, implicando factores tecnológicos, sociales y culturales que interactúan en un entorno de rápida evolución. En este sentido, las ultramediaciones ‑‑exploran la nueva naturalización de hábitos, usos y apropiaciones de artefactos y tecnologías que va ocurriendo en cada usuario y la red que va formando. Dichas apropiaciones y flujos de información ocurren de manera reticular, lo que supone una nueva cultura de inmediatez en el consumo y producción de contenido. No obstante, vale la pena resaltar que la brecha digital impide que los usuarios evolucionen homogéneamente, sino que cada uno lo hará en función de su habilidad mediática e informacional.

La teoría de las ultramediaciones, que conecta la comunicación digital con la creación de redes y la interacción en diferentes dimensiones, ofrece un marco valioso para entender cómo se difunde la desinformación y se aproxima a la explicación de cómo se forman las cámaras de eco. Estos ‑espacios digitales se caracterizan por estar formados por nodos que piensan similarmente de un tema y donde se amplifican contenidos de una manera sesgada o tendenciosa‑, dado que convierte a cada usuario en un nodo, independientemente del dispositivo o artefacto que use, pero que cambia en función de las habilidades digitales que va desarrollando. Este estudio ha resaltado que cada usuario actúa como un nodo en una red, y sus acciones tienen un impacto significativo en la información que circula dentro de esa red. La interacción estratégica entre los nodos puede amplificar la desinformación, especialmente cuando se carece de un pensamiento crítico robusto y habilidades de alfabetización digital.

En cuanto a la alfabetización digital, tomando en cuenta sus dos vertientes: la alfabetización mediática e informacional, es fundamental reconocer que la penetración de Internet no se traduce automáticamente en una ciudadanía mejor informada. No obstante, sí se requieren estudios profundos referentes a cómo la exposición a noticias falsas influye en la habilidad de los usuarios para detectar los bulos. Para ello, es fundamental el acceso crítico a la información, dado que, aunque los datos del INEC muestran un aumento en la penetración de Internet, la disminución en su uso para obtener información indica que el acceso a la tecnología por sí solo no es suficiente. Este fenómeno puede atribuirse a la falta de habilidades críticas para evaluar la información disponible en línea y a la influencia de las cámaras de eco y la polarización en las redes sociales, que refuerzan las creencias preexistentes y dificultan la exposición a información veraz.

La brecha digital en Ecuador recrudece estos desafíos. Los datos evidencian que, en el país, las áreas rurales y ciertos grupos demográficos ‑indígenas y afroecuatorianos‑ son más propensos al analfabetismo digital. Esta situación perpetúa su exclusión y limita sus posibilidades de distinguir y por tanto de acceder a información veraz. Por ello, en un contexto de desigualdad, es importante entender que la alfabetización digital no se limita a la capacidad de usar dispositivos tecnológicos, sino que influye en el desarrollo de habilidades cognitivas para participar de manera crítica en el entorno digital, sobre todo si se tiene en cuenta que las fuentes de información en entornos digitales no poseen una jerarquía, sino que su acceso viene dado en función de las interacciones que acumula.

En este contexto, la desinformación intencional plantea un desafío adicional. Este estudio ha identificado que la desinformación se difunde a un ritmo alarmante debido a la facilidad de producción y distribución de contenido digital engañoso. La desinformación, la malinformación y las noticias falsas son capaces de crear o mantener percepciones erróneas que, a su vez, tendrá un impacto tanto en las opiniones como en los comportamientos de las personas. En este sentido, cada nodo es capaz de modificar inconscientemente a sus nodos más cercanos, lo que influirá en el comportamiento y percepciones de redes enteras.

Para enfrentar estos retos, se requiere un fortalecimiento de políticas públicas, insertar en el currículo el desarrollo de habilidades tecnológicas y la colaboración entre sectores. Por ejemplo, es imperativo que los programas de alfabetización digital incluyan no solo enseñar a usar los dispositivos, sino que busquen formar el pensamiento crítico para que los consumidores sean capaces de evaluar la información y no se conviertan en meros contenedores/consumidores de contenido. Estos programas deben desarrollarse en especial en las comunidades más vulnerables; es decir, en la ruralidad y en los grupos más marginados. Asimismo, es importante exigir que las plataformas digitales desarrollen protocolos para mitigar la desinformación, dado que es una de sus responsabilidades. La colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos es esencial para desarrollar y aplicar estas estrategias de manera efectiva.

La investigación futura debe centrarse en profundizar la conceptualización de las ultramediaciones y en el desarrollo de variables que puedan medir su impacto en la difusión de información, sobre todo porque esta teoría podría tener la clave para combatir la desinformación, en el sentido de que estudia directamente su origen y difusión. Se plantean estudios longitudinales para un futuro, ya que estos podrían ofrecer una visión más clara de cómo evolucionan las prácticas de consumo de información en el tiempo y qué intervenciones son más efectivas para mejorar la alfabetización digital. Se sugiere vincularlo con teorías de las generaciones aterrizadas a la realidad nacional o regional.

El fenómeno de la desinformación en Ecuador en contextos de analfabetismo digital es un desafío multifacético. La teoría de las ultramediaciones es una herramienta conceptual valiosa que sigue en construcción, pero es capaz de entender las dinámicas de la desinformación, lo que la reviste de importancia al momento de elaborar políticas que busquen la construcción de una sociedad más ética en el consumo y difusión de contenidos. Esta teoría se apoya en la económica de redes para explicar cómo aparecen y funcionan los nodos, se forman las redes, pero, sobre todo, teoriza sobre los alcances que tiene el modelo reticular al pensar en cada nodo como un ente vivo, cuya actuación está en sintonía con su red. Defiende que la reticularidad está determinada por quienes se apropian de las tecnologías; en esto influyen las aproximaciones de la teoría de la convergencia cultural, entendido como un complejo ambiente comunicativo: el contenido no se transmite o lo hace a través de múltiples plataformas/dispositivos; su flujo y fluidez depende tanto de las audiencias como de los medios, ya que ambas van migrando en función las experiencias que acumulan. En términos generales, esto no ocurre de manera individual, sino que las redes en su conjunto evolucionan y se mueven en un mismo sentido.

El concepto de ultramediaciones defiende que la comunicación ‑en cualquiera de sus formas‑ es capaz de modificar la función social de la vida, debido a que este aspecto cultural y social permite a las redes fortalecerse o debilitarse según sus nodos (personas y dispositivos) y su actuación. El valor de cada nodo depende de la red a la que pertenece y viceversa, lo que hace que las interacciones sean un eje sustancial para la educación y la alfabetización digital y, en un sentido más amplio, para la democracia.

Referencias

ADEPA. (2024). Desinformación e IA: ¿la revolución industrial? ADEPA. https://adepa.org.ar/desinformacion-ia-revolucion-industrial/

Activa (2023). Fake news Desinformación en Chile y Latinoamérica. Activa. https://chile.activasite.com/wp-content/uploads/2023/04/222287_Estudio-Desinformacio%CC%81n_0329_V1-2.pdf

Aguaded, J. I., y Romero-Rodríguez, L. M. (2015). Mediamorfosis y desinformación en la infoesfera: Alfabetización mediática, digital e informacional ante los cambios de hábitos de consumo informativo. Education in the Knowledge Society (EKS), 16(1), 44–57. https://doi.org/10.14201/eks20151614457

Alonso González, M. (2019). Fake News: desinformación en la era de la sociedad de la información. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, 45, 29–52. https://doi.org/10.12795/Ambitos.2019.i45.03

Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. Psychological Monographs: General and Applied, 70(9), 1–70.

Baricco, A. (2008). Ensayo sobre la mutación. “Epígrafes” Los Bárbaros, 19–34.

Bayas Ramírez, K. (2021). Comunicación y desinformación en tiempos de COVID-19 en Ecuador. URU. Revista de Comunicación y Cultura, 178–193. https://doi.org/10.32719/26312514.2021.4.5

Torres, M. y Lorenzo, A. (2018). ‘Fake news’: cifras y soluciones de un fenómeno global. BBVA. https://www.bbva.com/es/innovacion/fake-news-cifras-soluciones-fenomeno-global/

Belloch, C. (n.d.o en español s.f.) Las Tecnologías de la Información y Comunicación. Unidad de Tecnologías Educativa. Material docente [on-line]. Universidad de Valencia. https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf

Broda, E., y Strömbäck, J. (2024). Misinformation, disinformation, and fake news: lessons from an interdisciplinary, systematic literature review. Annals of the International Communication Association, 48(2), 139–166. https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736

Burkholder, E. O., y Peláez, M. (2000). A behavioral interpretation of Vygotsky’s theory of thought, language, and culture. Behavioral Development Bulletin, 9(1), 7–9. https://doi.org/10.1037/h0100530

Chiriboga, M., y Wallis, B. (2010). Diagnóstico de la pobreza rural en Ecuador y respuestas de política pública. Documento preparado para ser distribuido en la reunión de conformación del Grupo de Trabajo sobre Pobreza Rural. https://rimisp.org/wp-content/files_mf/1366317392Diagnosti...pdf

Ditto, P., y Lopez, D. F. (1992). Motivated Skepticism: Use of Differential Decision Criteria for Preferred and Nonpreferred Conclusions. Journal of Personality and Social Psychology, 63(4), 568–584.

Durán, M. B., y Tusa, F. (2019). La era de la desinformación y de las noticias falsas en el ambiente político ecuatoriano de transición. #PerDebate, 3. https://doi.org/10.18272/pd.v3i1.1550

Fetzer, J. (2004). Disinformation: The Use of False Information. Minds and Machines, 14, 231–240.

Franco, R. (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Editorial Gedisa. 2008, 167–170.

Gómez Navarro, D. A., Alvarado López, R. A., Martínez Domínguez, M., y Díaz de León Castañeda, C. (2018). La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio de México. Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento, 6(16). https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2018.16.62611

Goyal, S. (2007). Connections: An Introduction to the Economics of Networks. Connections: An Introduction to the Economics of Networks. https://doi.org/10.1515/9781400829163

Hall, S. (1981). La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico. En J. Curran, M. Gurevitch, y J. Wollacot (Eds.), Sociedad y comunicación de masas (pp. 349–387). Fondo de la Cultura Económica.

Heponiemi, T., Virtanen, L., Kaihlanen, A.-M., Kainiemi Päivikki Koponen, E., y Koskinen, S. (2024). Use and changes in the use of the Internet for obtaining services among older adults during the COVID-19 pandemic: A longitudinal population-based survey study. New Media y Society, 26(6), 3146–3167. https://doi.org/10.1177/14614448221097000

Hernández-Santaolalla, V. (2018). Los efectos de los medios de comunicación de masas. Editorial UOC.

INEC. (2024). Reducción del analfabetismo en Ecuador: más de 199.000 personas libres de esta condición desde 2010. INEC.

Jasanoff, S. (2004). States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order. Routledge Taylor and Francis Group.

Jenkins, H. (2006). Convergence culture: la cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Paidós.

Levine, T.R. (2020). Applied Deception Detection. En H.D O'Hair and M.J. O'Hair (Eds.) The Handbook of Applied Communication Research (pp. 1035–1056). Wiley Encyclopedia of Forensic Science. https://doi.org/10.1002/9781119399926.ch38

Logan, R. K. (2015). La base biológica de la ecología de los medios. In Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones. Editorial Gedisa.

López, A. (2017). Marshall McLuhan, el visionario de la “aldea global” de la comunicación. El País. https://elpais.com/cultura/2017/07/21/actualidad/1500619102_672795.html

López Noreña, G. (2010). Apuntes sobre la cibercultura y la alfabetización digital posmoderna. Penetración de Internet en los continentes. Florida Valle Del Cauca. http://sb3.uta.cl/wp-content/uploads/2014/08/821.compressed.pdf

López-Paredes, M. y Carrillo-Andrade, A. (2024). Cartografía de consumo de medios en Ecuador: de las mediaciones e hipermediaciones a una sociedad ultramediada. Palabra Clave, 27(1). https://doi.org/10.5294/pacla.2024.27.1.2

López-Paredes, M. y Carrillo-Andrade, A. (2024). Redes sociales y ciudadanía: Desinformación y mal información en un contexto de ultramediaciones. En M. A., Pérez-Rodríguez, P. De-Casas-Moreno, y E. G. Rojas-Estrada (Eds.), Redes sociales y ciudadanía: El reto de la formación docente en educación mediática (pp. 800-806). Grupo Comunicar Ediciones. https://doi.org/10.3916/Alfamed2024

Luo, M., Hancock, J. T., y Markowitz, D. M. (2020). Credibility Perceptions and Detection Accuracy of Fake News Headlines on Social Media: Effects of Truth-Bias and Endorsement Cues. Communication Research, 49, 171–195. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:219448338

Marcayacata, C. (2023). La brecha digital es la gran deuda pendiente en Ecuador, más en la ruralidad. Gestión Digital. https://revistagestion.ec/analisis-sociedad/la-brecha-digital-es-la-gran-deuda-pendiente-en-ecuador-mas-en-la-ruralidad/

Martín-Barbero, J. (2018). Preámbulo a un mapa de las mutaciones comunicativas y culturales. In O. Rincón (Ed.), Pensar desde el Sur. Reflexiones acerca de los 30 años de los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero. FES-ILDIS.

Mason, J. (2002). Qualitative Researching. Sage Publications.

McLuhan, M. (1970). Education in the Electronic Age. Interchange, 1(4), 1–12.

McLuhan, M. (2010). La Aldea Global. [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=pSmVD31Qg0Qyab_channel=BBCRadio4

Moore, R. C., y Hancock, J. T. (2022). A digital media literacy intervention for older adults improves resilience to fake news. Scientific Reports, 12(1), 6008. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08437-0

Núñez, J. (2023). Policing and Disinformation Gone Awry in Ecuador. Nabla.

Paredes, M. L., Andrade, A. C., y Tapia, J. (2023). Media Consumption in Ecuador: Are Ultramediaciones Developing for Everyone? Proceedings of the International Conference on Communication and Applied Technologies 2023 (ICOMTA 2023), 193–203. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-254-5_20

Poovey, M. (1998). A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society. The University of Chicago Press.

Postman, N. (2015). El humanismo de la ecología de los medios. En C. Scolari (Ed.), Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones (pp. 25–36). Editorial Gedisa S. A.

Pozas, M. (2019). En busca del actor en la teoría del actor red. Pensar Lo Social, 399–416. https://doi.org/10.2307/j.ctvn96fvk.27

Pozas, M.de los A. (2018). En busca del actor en la teoría del actor red. En Pensar lo social: pluralismo teórico en América Latina (pp. 399-416) https://doi.org/10.2307/j.ctvn96fvk.27

Querejeta Barceló, A. (2018). Roland Barthes, el texto y el poder. #PerDebate, 1. https://doi.org/10.18272/pd.v1i0.1200

Romero, A. (27 de septiembre, 2021). Las tres preguntas básicas contra los bulos. El Mundo. https://www.elmundo.es/extras/dia-internacional-acceso-informacion/2021/09/27/6151a22ee4d4d8c4028b456f.html.

Sánchez Duarte, J. M. y Magallón-Rosa, R. (2023). Desinformación. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 24, 236- 249.https://doi.org/10.20318/eunomia.2023.7663

Sánchez Palacios, I., Delgado Delgado, I., Gutama Criollo T., Sánchez Palacios, L. (2019). La alfabetización digital en Ecuador. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/12/alfabetizacion-digital-ecuador.html

Scolari, C. (2008). Hipermediaciones: Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Gedisa Editorial.

Scolari, C. (2018). Las leyes de la interfaz. Diseño, ecología, evolución, tecnología. Gedisa Editorial.

Tandoc Jr., E. C., Lim, D. y Ling, R. (2020). Diffusion of disinformation: How social media users respond to fake news and why. Journalism, 21(3), 381-398. https://doi.org/10.1177/1464884919868325

UNESCO. (2024). Qué debe saber sobre la alfabetización. UNESCO.

UNHCR. (2022). Factsheet 4: Types of Misinformation and Disinformation. Using Social Media In Community Based Protection. A Guide.

Vizer, E., y Carvalho, H. (2014). La caja de Pandora: tendencias y paradojas de las TIC. In Lo que McLuhan no predijo. La Crujía.

Zapata, B. (2023). Analfabeto digital: revise las características que lo definen como tal en Ecuador. El Universo. https://www.eluniverso.com/noticias/informes/analfabeto-digital-revise-las-caracteristicas-que-lo-definen-como-tal-en-ecuador-nota/

*Roles de autoría

M. L.: Conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, supervisión, validación.

A. C.: Curaduría de datos, visualización, redacción - borrador original, escritura - revisión y edición.

Adquisición de fondos: Este proyecto recibió financiamiento del Departamento de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador bajo el número de proyecto PEP QINV0353-IINV522010100.